Kristallsysteme - Aufbau von Mineralien

Ebenso wie Minerale nicht nur verschiedenste Farben, Härten oder Brüche aufweisen können, sind auch die Kristallformen nicht einheitlich. Ursache dafür ist der mineralspezifische Aufbau aus Molekülen, Atomen und Ionen.

Inhaltsverzeichnis: Die sieben Kristallsysteme

Der Blick in den Kristall

Mit dem inneren Aufbau von Kristallen haben sich bereits Gelehrte der Antike wie Theophrastos (371 v.Chr. bis 287 v.Chr.) und Aristoteles (384 v.Chr. bis 322 v.Chr.) befasst.

Wie der Mineraloge Franz von Kobell (1803 bis 1882) im Jahr 1864 schreibt, gab es seitdem keine großen neuen Erkenntnisse auf dem Fachgebiet der Kristallographie. Stattdessen "philosophierte man mehr über die Entstehung und Symbolik der Krystalle, als man daran dachte, eine genaue Untersuchung ihrer Eigenschaften" vorzunehmen.

Der große Durchbruch über das Flächenwesen von Mineralen gelang 1669 dem dänischen Geologen Nicolaus Steno (1638 bis 1686). Mit dem Gesetz der Konstanz der Flächenwinkel beschreibt er die Regelmäßigkeit miteinander begrenzter Kristalle und die Gleichheit der Winkelmaße zwischen den Flächen Mineralien selber Art, die Steno am Beispiel des Bergkristalls beobachtete.

Sein Kollege Christiaan Huygens (1629 bis 1695) setzte sich seinerzeit ebenfalls mit dem Rätsel der Kristallformen und der Frage nach Gesetzmäßigkeiten auseinander. Sein Forschungsobjekt: Islandspat, an dem er intensiv die Flächen und Winkelverhältnisse betrachetete.

Der französische Mineraloge René-Just Haüy (1743 bis 1822) experimentierte weiter und stellte durch einen Zufall fest, dass auseinandergefallene Mineralbruchstücke, in seinem Fall Calcit, auch bei immer kleiner werdenden Teilstücken diese stets einander gleich waren. In seinem 1801 publizierten Werk „Traité de minéralogie“ erwähnt Haüy zudem, dass im Stadium des geringst möglichen Teilstücks eines Kristalls letztlich das aufbauende Elementarteilchen eines Minerals steht.

Bei weiteren kristallographischen Untersuchungen entdeckte der deutsche Mineraloge Eilhard Mitscherlich (1794 bis 1863), dass Minerale mit gleicher Kristallform ähnliche Zusammensetzungen aufweisen. Mitscherlich entwickelte das Prinzip der Isomorphie, bei dem bestimmte Elemente aus der chemischen Zusammensetzung durch andere substituiert werden können, ohne dass die Kristallgestalt verloren geht. Einige Minerale hingegen sind entstehungsbedingt in der Lage, in mehreren Kristallsystemen zu kristallisieren (Polymorphie).

All diese Experimente und Gedankengänge wurden von dem deutschen Physiker Max von der Laue (1879 bis 1960) aufgegriffen, der 1912 erstmals mittels Röntgenstrahlen das Kristallgitter sichtbar machte und 1914 daraufhin den Nobelpreis erhielt.

Die Geometrie der Kristalle

Mit Ausnahme von amorphen Mineralen, denen kein Kristallgitter zugrundeliegt, verfügen Minerale über einen gesetzmäßigen Aufbau der Bestandteile.

Der genannte Aufbau erinnert an ein Koordinatenkreuz, das sowohl durch Winkel als auch Längen von Kristallachsen beschrieben wird, wobei die Winkel mit einem Goniometer gemessen werden.

Das geometrische Raumgitter von Mineralen wird durch drei Symmetrieelemente definiert.

Die Symmetrieebene zerlegt Kristalle in symmetrische Hälften, die spiegelgleich sind.

Sogenannte Symmetrieachsen sind Hilfslinien im Gitter, anhand derer Aussagen über die Zahl der Drehungen eines Kristalls getätigt werden können - wie oft ein Kristall bei Wendung um 360° der Ausgangsposition gleicht.

Das Symmetriezentrum ist der Mittelpunkt von Kristallen, der bei Drehung um 180° eine gegenüberliegende Fläche entspricht.

Daraus resultieren 32 mögliche Symmetrieklassen, die nach den Gemeinsamkeiten von Achsenkreuzen – Koordinatensystem im Kristall – in der Kristallographie in sieben Kristallklassen eingeteilt werden.

Die 7 Kristallsysteme

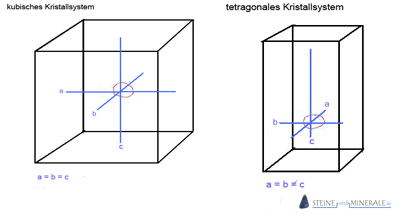

1. kubisches Kristallsystem

| Merkmale | Kristallform | Minerale (Beispiele) |

|---|---|---|

| drei gleichlange und senkrecht zueinander stehende Achsen |

| Chromit, Almandin, Galenit, Buntkupferkies, Pyrit, Uwarowit, Sodalith, Halit, Zinkblende, Magnetit, Fluorit, Diamant |

2. tetragonales Kristallsystem

| Merkmale | Kristallform | Minerale (Beispiele) |

|---|---|---|

| alle Achsen stehen senkrecht zueinander, von denen eine kürzer oder länger (Hauptachse) ist als die beiden anderen gleichlangen |

| Apophyllit, Uranocircit, Pyrolusit, Rutil, Wulfenit, Kassiterit, Chalkopyrit, Zirkon |

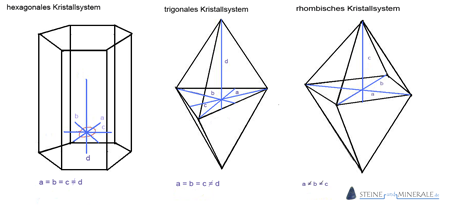

3. hexagonales Kristallsystem

| Merkmale | Kristallform | Minerale (Beispiele) |

|---|---|---|

| sechsseitige Form, bis auf die vierte Achse befinden sich alle drei Achsen in einer Ebene; diese sind von gleicher Länger; werden im Winkel von 120° bzw. 60° geschnitten; die vierte Achse steht senkrecht dazu |

| Vanadinit, Sugilith, Pyromorphit, Quarz, Aquamarin, Smaragd |

4. trigonales Kristallsystem

| Merkmale | Kristallform | Minerale (Beispiele) |

|---|---|---|

| gleiche Achsen- und Winkelkonstellation wie im hexagonalen Kristallsystem (viele Minerale werden deshalb der Einfachheit halber zu den hexagonalen Kristallen gezählt), Symmetrieelemente sind jedoch von dreieckige Form; infolge abgeschrägter Ecken bildet sich sechseckige Form |

| Monheimit, Kobaltcalcit, Tigerauge, Islandspat, Dioptas, Jarosit, Ankerit, Smithsonit, Korund, Elbait, Chalcedon, Calcit, Rhodochrosit, Muskovit, Rubin, Saphir |

5. rhombisches/orthorhombisches Kristallsystem

| Merkmale | Kristallform | Minerale (Beispiele) |

|---|---|---|

| rautenförmiger Charakter bedingt durch senkrecht zueinander stehender, drei Achsen unterschiedlicher Länge |

| Markasit, Perettiit, Andalusit, Aragonit, Coelestin, Cordierit, Hemimorphit, Purpurit, Prehnit |

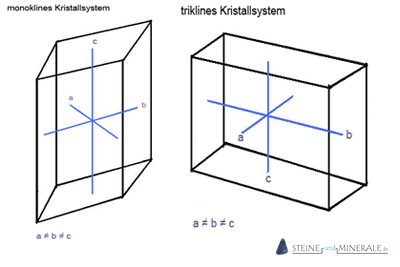

6. triklines Kristallsystem

| Merkmale | Kristallform | Minerale (Beispiele) |

|---|---|---|

| drei verschieden lange Achsen sind gegeneinander geneigt | Flächenpaare | Chalkanthit, Cleavelandit, Okenit, Albit, Rhodonit, Labradorit, Kyanit, Türkis |

7. monoklines Kristallsystem

| Merkmale | Kristallform | Minerale (Beispiele) |

|---|---|---|

| drei Achsen mit ungleichen Längen, von denen eine schief geneigt zu den beiden senkrecht zueinander stehenden Achsen liegt |

| Schwefel, Malachit, Diopsid, Aktinolith, Azurit, Krokoit |

Auch interessant:

⇒ Systematik der Minerale

⇒ Die Farbe von Mineralen

⇒ Mohshärte - Die Härte von Mineralen

Quellen:

⇒ Steno, N. (1671): Nicolai Stenonis Dissertatio de Cerebri Anatome spectatissimis viris DD. Societatis apud Dominum Thevenot collectae, dicata, atque è Gallico exemplari Parisiis edito an. 1669

⇒ Haüy, R.-J. (1801): Traité de Minéralogie

⇒ Kobell, F. (1864): Mineralphysik. Krystallographie. IN: Geschichte der Mineralogie von 1650-1860

⇒ Blum, J. R. (1887): Krystallsysteme IN: Taschenbuch der Edelsteinkunde für Mineralogen, Techniker und Juweliere

⇒ Schoenflies, A. (1891): Kristallsysteme und Krystallstructur

⇒ Schumann, W. (1991): Mineralien Gesteine – Merkmale, Vorkommen und Verwendung. BLV Naturführer. BLV Verlagsgesellschaft mbH München

⇒ Bauer, J.; Tvrz, F. (1993): Der Kosmos-Mineralienführer. Mineralien Gesteine Edelsteine. Ein Bestimmungsbuch mit 576 Farbfotos. Gondrom Verlag GmbH Bindlach

⇒ Pellant, C. (1994): Steine und Minerale. Ravensburger Naturführer. Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH

⇒ Medenbach, O.; Sussieck-Fornefeld, C.; Steinbach, G. (1996): Steinbachs Naturführer Mineralien. 223 Artbeschreibungen, 362 Farbfotos, 250 Zeichnungen und 30 Seiten Bestimmungstabellen. Mosaik Verlag München

⇒ Okrusch, M. und Matthes, S. (2010): Kristallmorphologie. IN: Mineralogie. Eine Einführung in die spezielle Mineralogie, Petrologie und Lagerstättenkunde

⇒ Schumann, W. (2020): Edelsteine und Schmucksteine: alle alle Arten und Varietäten; 1900 Einzelstücke. BLV Bestimmungsbuch, BLV Verlagsgesellschaft mbH München

⇒ Göbbels, M., Götze, J. und Lieber, W. (2020): Physikalisch-chemische Mineralogie kompakt

Letzte Aktualisierung: 4. Dezember 2023