Pyrop

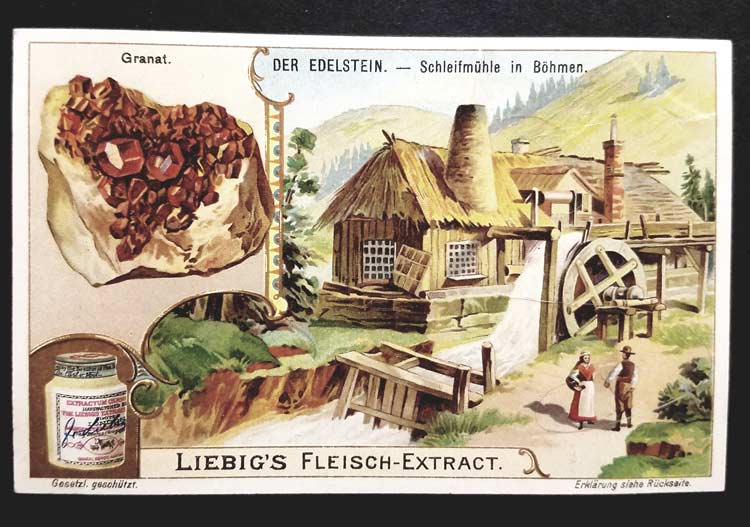

Der Edelstein Granat - Schleifmühle in Böhmen (Quelle: Liebig´s Fleisch-Extract Sammelkarten)

Pyrop - Böhmischer Granat

Der Name Pyrop geht wie bei vielen Mineralien auf die Farbe zurück. Das Wort Pyrop stammt aus dem Altgriechischen „pyropós“ und wird mit „feuerähnlich“ oder „wie Glut aussehend“ übersetzt - eine Anspielung auf die intensive, feuer- bis blutrote Farbe, die vor allem bei der Betrachtung gegen das Licht deutlich wird.

Bevor Pyrop als eigenständiges Mineral klassifiziert wurde, zählte man ihn zur Gruppe der sogenannten Karfunkelsteine, einer historischen Sammelbezeichnung für leuchtend rote Edelsteine.

Unter dem Begriff „Karfunkel“ wurden in der Vergangenheit sowohl Rubin, roten Spinell als auch verschiedene Granate verstanden, die alle durch ihre „wie Kohle glühende“ Farbe auffielen. Der Glasmacher und Alchemist Johannes Kunckel (1630 bis 1703) beschrieb Karfunkel seinerzeit als Steine, die „bey der Nacht leuchten“.

Eine der frühesten Erwähnungen des Namens Pyrop findet sich bereits bei Kunckel im Jahr 1679, doch es dauerte noch mehrere Jahrzehnte, bis sich der Begriff im mineralogischen Sprachgebrauch durchsetzte; maßgeblich beeinflusst durch Forscher wie Martin Heinrich Klaproth (1743–1817), der wesentlich zur analytischen Trennung der Granatgruppe beitrug.

Lange Zeit war jedoch die Bezeichnung „Böhmischer Granat“ gebräuchlicher, ein Name, der sich auf die bedeutenden Pyrop-Vorkommen in Böhmen im heutigen Tschechien bezieht. Diese wurden im späten 18. Jahrhundert erschlossen und bildeten die Grundlage für die rasch aufblühende böhmische Granatschmuckindustrie, die bald europaweit für ihre Qualität und Ästhetik bekannt wurde.

Im Laufe der Geschichte tauchten zudem alternative Namen für Pyrop auf, die auf die Fundorte oder farbliche Assoziationen anspielten; so etwa der Begriff „Kaprubin“, der auf die rubinrote Farbe und die Herkunft vom Kap der Guten Hoffnung in Südafrika verweist.

Inhaltsverzeichnis Pyrop

- Eigenschaften von Pyrop

- Farbwechselgranat

- Rhodolith

- Umbalith

- Entstehung und Verbreitung von Pyrop

- Bedeutung und Verwendung von Pyrop

- Nachweis von Pyrop

Eigenschaften von Pyrop

In der Mineralogie wird Pyrop als eine Varietät von Granat definiert – daher auch der Begriff Granat-Pyrop oder Pyrop-Granat. Die Granatgruppe (kurz Granat) umfasst zahlreiche Mineralien mit vergleichbarer chemischer Zusammensetzung und dem für Granate charakteristischen Kristallgitterbau. Zur Granatgruppe zählen bspw. Uwarowit, Spessartin, Almandin, Grossular, Tsavorit, Andradit, Umbalith und Hessonit.

Pyrop als Granatmineral wird der chemischen Zusammensetzung Mg3Al2[SiO4]3 den Aluminium-Granaten zugeordnet, die auch als Pyralspit-Reihe (Pyrop - Almandin – Spessartin) bezeichnet werden, und zur Mineralklasse der Silikate gehören. Die Analyse der chemischen Bestandteile von Pyrop ist dem deutschen Chemiker Martin Heinrich Klaproth zu verdanken, der sich 1795 in seinem Aufsatz „Chemische Untersuchung des böhmischen Granats“ mit den Eigenschaften des Minerals auseinandersetzte.

Pyrop kristallisiert dem kubischen Kristallsystem folgend und bildet fast immer kantengerundete Kristalle, die bis zu 12 cm Kantenlänge messen.

Der Glanz von Pyrop wird als glasartig bei durchsichtiger bis durchscheinender Transparenz beschrieben. Im Vergleich zu Almandin zeichnen sich Pyrope durch eine höhere Reinheit aus, d.h. In den Kristallen sind weniger, die Reinheit trübende Einschlüsse von Fremdmineralien wie Coesit, Enstatit/Pyroxene und Sapphirin vorhanden. Der Bruch von Pyrop ist muschelig bis uneben, die Spaltbarkeit ist uneben.

Zudem erfüllt Pyrop mit einer Mohshärte von 7 bis 7,5 auf der 10-stufigen Skala der Mohsskala die notwendige Härte, um als Edelstein bezeichnet zu werden. Die Dichte beträgt 3,5 bis 3,6 g/cm³.

Die Farbe von Pyrop

Pyrop ist typischerweise von blutroter, rosaroter, violettroter, schwarzbrauner bis schwarzroter Farbe und ist dem Mineralogen Cornelius August Doelter y Cisterich (1850 bis 1930) Almandin sehr ähnlich, "aber mehr dunkelhyazinthroth und braunroth und weniger schön blut- und carminroth", wobei die Intensität der Farbe ursächlich mit variablen Gehalten an Eisen, Chrom und Vanadium begründet wird, weshalb Pyrop ein allochromatisches Mineral ist. Im Gegensatz zu idiochromatischen Mineralien ist die Farbe allochromatischer Mineralien auf einen Fremdeinfluss (farbgebende Elemente, radioaktive Strahlung) zurückzuführen. Eisen als Farbgeber führt zu intensiv blut- bis schwarzroten Kristallen, während Mangan das Mineral rosastichig erscheinen lässt und Chrom die Ursache von violett-rotem Pyrop ist.

Die Strichfarbe von Pyrop – die Farbe, die auf der Strichtafel (einem unglasierten Porzellantäfelchen) entsteht – ist weiß.

Farbwechselgranat

Das Phänomen des Farbwechsels unter verschiedenen Lichtquellen – Tageslicht und Kunstlicht – ist nur bei wenigen Mineralien wie zum Beispiel Alexandrit und Chamäleondiamanten bekannt.

Farbwechselgranate sind eine Seltenheit, die 1988 entdeckt wurden. Tatsächlich handelt es sich bei Farbwechsel- oder Chamäleongranaten um Mischkristalle, die aus Pyrop und Spessartin bestehen.

Der Farbwechsel wiederum wird mit den farbgebenden Vanadium(III)- und Chromoxid-Verbindungen des Minerals erklärt. Diese absorbieren wie ein Filter die Wellenlängenbereich von grünem sowie rotem Licht. Die spektrale Absorption der Atome spricht im Kunstlicht andere Wellenlängen an als im Tageslicht, was sich in einem Farbwechsel präsentiert. So erstrahlen petrolblaue und grünblaue Farbwechselgranate im Kunstlicht pink und olivgrüner bis graugrüner Farbwechselgranat erscheint im Kunstlicht orange, pink oder violett.

Rhodolith

Rhodolith ist ebenfalls ein Mischkristall bestehend aus den Granatmineralien Almandin und Pyrop.

Die Farbe von Rhodolith ist deutlich rosafarbener als die Farbe von Almandin und Pyrop und variiert zwischen rosa, rosa-rot, violett-rosa sowie purpur, sodass die optische Ähnlichkeit mit Rhodonit, Rhodochrosit, Amethyst und Rubellit nahe liegt.

Umbalith

Hinter dem Namen Umbalith steht keine selten vorkommende Varietät von Pyrop, sondern der Handelsname bzw. die Herkunftsbezeichnung für Rhodolithe, die seit 1978 in der Umgebung des namensgebenden Flusses Umba im Nordosten von Tansania abgebaut werden.

Karfunkelstein

Lange Zeit, bevor die Mineralien Rubin, roter Spinell und die Granat-Varietäten Pyrop und Almandin als eigenständige Mineralien identifiziert wurden, wurden diese roten Steine unter dem Namen Karfunkelstein zusammengefasst.

Entstehung und Verbreitung von Pyrop

Pyrop wird vorrangig unter metamorphen Bedingungen gebildet, kann aber auch magmatischen Ursprungs sein (nähere Informationen: Entstehung von Mineralien).

Deshalb ist Pyrop als Gemengteil, d.h. mineralischer Bestandteil, in zahlreichen Gesteinen zu finden, darunter beispielsweise in Quarzit, Eklogit, Kimberlit, Pyroxenit, Serpentinit, Peridotit und Lherzolith.

Die Vorkommen von Pyrop sind unter anderem mit Gehlenit, Magnetit, Diopsid sowie Diamant vergesellschaftet.

Nennenswerte Vorkommen von Pyrop existieren zum Beispiel in Grönland, Schottland, Deutschland, Schweiz, Österreich, Iserwiese/Tschechien, Südafrika, Russland, Indien, China, Australien, Neuseeland, Brasilien und in den USA.

Pyrop-Fundstellen in Deutschland

- Baden-Württemberg: Todtmoos

- Bayern: Pleystein, Straubing, Waidhaus

- Niedersachsen: Bad Harzburg

- Rheinland-Pfalz: Glees, Nickernich

- Sachsen: Greifendorf, Oberlochmühle/Seiffen, Zöblitz

Bedeutung und Verwendung von Pyrop

Das Mineral Pyrop hat sich bereits in der Vergangenheit einen Namen als Schmuckstein gemacht und auch heute ist Pyrop für Granatschmuck von wesentlicher Bedeutung.

Teilweise werden im Handel Synonyme für Pyrop verwendet, die auf eine scheinbare Wertsteigerung aus sind oder welche die Kostbarkeit und Verwechslung mit anderen Edelsteinen nahelegen wollen. Aufgrund der farblichen Ähnlichkeit mit Rubinen sind vor allem folgende Handelsnamen von Pyrop gängig:

- Kaprubin

- Böhmischer Rubin

- Amerikanischer Rubin

- Adelaide-Rubin

- Arizona-Rubin

Böhmischer Granat als Kettenanhänger

Pyrop und Schmuck

Mit der Entdeckung der ersten Böhmischen Granate im heutigen Tschechien einhergehend begann die Blütezeit von Pyrop. Eine ganze Branche wurde um das Mineral geschaffen, deren Anliegen nicht nur der Abbau von Pyrop, sondern auch die Bearbeitung zu Schmuck und der Verkauf war.

Dem Mineralogen Max Bauer (1844 bis 1917) zufolge arbeiteten im Jahr 1890 bis zwischen 9.000 und 10.000 Personen in der Böhmischen Granatbranche. 350 bis 400 Arbeiter bauten Pyrop auf den Granatfeldern rund um Turnov und Dlazkovice ab, 300 Granatschleifer und Granatbohrer leisteten die Vorarbeit für die in den 500 Gold- und Silberschmieden tätigen 3500 "Schmuckarbeiter".

Böhmischer Granat bzw. Pyrop galten und gelten heute immer noch als häufig vorkommende, kostengünstige Alternative zu Rubinen. Beide Mineralien sind sich farblich sehr ähnlich; wesentliche Unterschiede bestehen in Hinblick auf die Härte (Rubin: 9, nach Diamant das härteste Mineral der Welt), die Zusammensetzung, den Preis sowie die Verfügbarkeit.

Die Granate wurden bevorzugt im Rosenschliff verarbeitet und eng aneinandergesetzt in vergoldetes Silber, Messing oder Tombak (einer Legierung aus Kupfer und Zink) gefasst. Typisch sind Schmuckstücke mit floralem oder sternförmigem Aufbau, etwa Broschen, Medaillons, Ohrgehänge oder Colliers, die besonders im 18. und 19. Jahrhundert beliebt waren.

Um die Farbe und Reinheit der Steine zu unterstreichen, werden Pyrope insbesondere mit Facettenschliffen versehen, bspw. Rundschliff, Oktagonschliff, Ovalschliff, Herzschliff, Antikschliff, Navette/Marquiseschliff oder Prinzess-Schliff. Steine, die aufgrund vieler Inklusionen nahezu undurchsichtig sind, werden zu glatt polierten Cabochons verarbeitet.

Heilstein Pyrop

Daneben wird Pyrop wie viele andere Mineralien auch als Heilstein verkauft, ohne dass die Wirkung von Pyrop auf die Gesundheit von Körper und Seele in wissenschaftlichen Untersuchungen bewiesen werden konnte.

Nachweis von Pyrop

Pyrop ist in Säuren nahezu unlöslich und lässt sich nur schwer schmelzen.

Auch interessant:

- Purpurfluss - Ein künstlicher Stein aus Glas und Manganoxid

- Zirkonia - Kunstkristall und Edelsteinimitation

- Edelsteine als Wertanlage

Mehr zum Thema Granat:

- Almandin - Der häufigste unter allen Granaten

- Blauer Granat = Vanadiumhaltiger Granat

- Chamäleongranat - Farbwechselgranat

- Demantoid - Diamantener Granat

- Granatglimmerschiefer

- Grossular - Stachelbeerfarbener Granat aus Russland

- Hessonit - Zimtfarbener Granat

- Mandarin-Granat - Orangefarbener Granat mit Investment-Potential

- Merelanit Mint Granat - Granat aus Tansania

- Mali-Granat - Grüner Grossular aus Afrika

- Mosambik-Granat - Roter Granat aus Mosambik

- Rhodolith - Rosenfarbener Granat

- Spessartin - Granat aus dem Spessart

- Tsavorit - Grüner Granat aus Kenia

- Umbalith - Violetter Granat aus Tansania

- Uwarowit - Grüner Granat aus dem Ural

- Karfunkelstein - Historischer Sammelbegriff für rote Steine

- Der Granatglimmerschiefer vom Ötztal

- Der Granat von Perpignan

Quellen:

- Kunckel, J. (1679): Des Glases Alterthum. IN: Ars Vitraria Experimentalis, Oder Vollkommene Glasmacher-Kunst, Lehrende, als in einem, aus unbetrüglicher Erfahrung herfliessendem Commentario

- Klaproth, M. H. (1795): Chemische Untersuchung des Böhmischen Granats. IN: Klaproths Beiträge zur chemischen Kenntnis der Mineralkörper. Zweiter Band

- Hartmann, C. (1828): Handwörterbuch der Mineralogie und Geognosie

- Kleefeld, P. (1877): Pyrop. IN: Die Edelsteine

- Zirkel, F. (1893): Pyrop. IN: Lehrbuch der Petrographie

- Doelter y Cisterich, C. A. (1893): Pyrop. IN: Edelsteinkunde. Bestimmung und Unterscheidung der Edelsteine und Schmucksteine. Die künstliche Darstellung der Edelsteine

- Bauer, M. (1896): Pyrop (Böhmischer Granat). IN: Edelsteinkunde. Eine allgemein verständliche Darstellung der Eigenschaften, des Vorkommens und der Verwendung der Edelsteine, nebst einer Anleitung zur Bestimmung derselben für Mineralogen, Steinschleifer, Juweliere, etc · Band 2

- Pellant, C. (1994): Steine und Minerale. Ravensburger Naturführer. Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH

- Medenbach, O.; Sussieck-Fornefeld, C.; Steinbach, G. (1996): Steinbachs Naturführer Mineralien. 223 Artbeschreibungen, 362 Farbfotos, 250 Zeichnungen und 30 Seiten Bestimmungstabellen. Mosaik Verlag München

- Hall, C. (1999): Edelsteine. Das neue kompakte Bestimmungsbuch, Könemann Verlag

- Korbel, P.; Novak, M. und W. Horwath (2002): Mineralien Enzyklopädie, Dörfler Verlag

- Okrusch, M. und Matthes, S. (2013): Mineralogie. Eine Einführung in die spezielle Mineralogie, Petrologie und Lagerstättenkunde. Springer Verlag Berlin Heidelberg

- Schumann, W. (2020): Edelsteine und Schmucksteine. Alle Arten und Varietäten 1900 Einzelstücke. BLV, ein Imprint von GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH

- www.mindat.org - Pyrope