Sandstein

Ein Stein aus Sand

Sandstein: Der Name ist Programm.

Die Bezeichnung Sandstein ist eine Anspielung auf das Material, aus dem Sandsteine bestehen: Sand. Im geologischen Sinn versteht man unter Sand ein Lockermaterial, das durch Verwitterung (physikalische und/oder chemische Gesteinszerstörung/-zerkleinerung bzw. -auflösung) entstanden ist. Charakteristisch für Sand ist außerdem die Korngröße zwischen 0,063 und 0,2 mm.

Bereits der Lexikograph Carl Günther Ludovici (1707 bis 1778) beschrieb Sandsteine als "gemeine Steine, welche pur von Sande oder sandig sind". Die "Bestandtheile sind demnach in sich selbst nichts als kleiner Staub oder Sandkörner".

Inhaltsverzeichnis Sandstein

- Eigenschaften von Sandstein

- Entstehung und Verbreitung von Sandstein

- Verwendung und Bedeutung von Sandstein

| Eigenschaft | Beschreibung |

|---|---|

| Gesteinsart | Sedimentgestein |

| Farbe |

|

| Hauptgemengteile | Quarzsand |

| Nebengemengteile |

|

| Fossilien | teilweise vorhanden, z. B. Tambia spiralis |

| Korngröße | feinkörnig; 0,06 bis 2 mm |

| Gefüge | massig, gute Sortierung bis Fließgefüge |

| Dichte | 2,6 bis 2,72 g/cm³ |

Eigenschaften von Sandstein

Definition: Sandstein ist ein klastisches Sedimentgestein, das überwiegend aus Sandkörnern (0,063–2 mm) besteht, meist aus Quarz, seltener Feldspat oder Glimmer. Das Gestein entsteht durch Ablagerung von Sand in marinen, fluviatilen oder äolischen Milieus und wird durch Diagenese zu festem Gestein verfestigt.

Die mineralische Zusammensetzung von Sandstein wird vor allem durch Sandkörner beschrieben, die in der Regel aus Quarz bestehen. Der Geologe Ferdinand Zirkel (1838 bis 1912) stellte 1893 fest, dass die "Quarzkörner der Sandsteine sind meistens weiss oder wasserhell und farblos".

Untergeordnet enthält Sandstein als Nebengemengteile Biotit, Muskovit und Serizit/Glimmerminerale, Calcit oder erzhaltige Mineralien. Der Sandstein von Louisana in den USA kann außerdem Opal enthalten, sog. Louisana-Opal, gemacht.

Mit einem Anteil von weniger als einem Prozent kommen als Akzessorien in einigen Sandsteinen auch Anatas, Brookit, Rutil und Zirkon sowie selten auch Granat und Turmalin vor.

Für den Zusammenhalt der einzelnen Bestandteile im Sandstein sorgen bindende Komponenten wie Ton, Kalk, Kaolin, Kieselsäure oder Eisenverbindungen.

Welches Material das "Cäment des Sandsteine" (Zirkel) ist, ist mitunter anhand der genaueren Bezeichnung der jeweiligen Sandsteinart zu erkennen; so gibt es unter anderem Quarzsandstein, Tonsandstein, Kalksandstein oder Eisensandstein. Diese wirken nicht nur als „Kitt“ zwischen den Sandkörnern, sondern beeinflussen zugleich maßgeblich die Farbe des Sandsteins.

| Sandsteinart | Historische Bezeichnung | Zementationsmittel |

|---|---|---|

| Ferritisch zementierter Sandstein | "Eisenschüssiger Sandstein" (Karsten, 1789) | Eisenoxide und -hydroxide wie Goethit, Hämatit und Limonit |

| Karbonatisch zementierter Sandstein | "Kalchartiger Sandstein" (Karsten, 1789) | Carbonatmineralien (CaCO3) wie Ankerit, Calcit und Siderit |

| Quarzzementierter Sandstein | "Kieslicher Sandstein" (Karsten, 1789) | flüssiger Quarz, der kristallisierte und so den Sand miteinander verkittete |

| Tonminerale | "Thoniger Sandstein" | Tonminerale |

Von Sandstein per se sind zudem Grauwacken und Arkosen als Varietäten von Sandstein zu unterscheiden.

Während Grauwacken einen sichtbaren Anteil an größeren Gesteinsbruchstücken aufweisen, sind für Arkosen relativ hohe Gehalte an Feldspat-Mineralen charakteristisch (mehr als 25 % der Zusammensetzung).

Viele Sandsteine enthalten Fossilien in Form von Pflanzenteilen, Wirbeltieren und –losen, die allerdings bedingt durch die Sedimentation stark zerfasert sind (detritisch).

Das Gestein ist mit einer Korngröße der Gemengteile von 0,06 bis 2 mm feinkörnig; die gesteinsaufbauenden Bestandteile zeichnet häufig eine gute Sortierung oder lagenweise Schichtung aus. Enthält Sandstein viel Glimmer, zeigt sich häufig ein schieferartiges Gefüge. Oftmals zeigt sich im Sandstein eine Fließrichtung. Das Gefüge kann sowohl weich und locker sein, aber auch massig und fest. Die Dichte von Sandstein beträgt 2,6 bis 2,72 g/cm3, das Porenvolumen kann bis zu 25 % betragen.

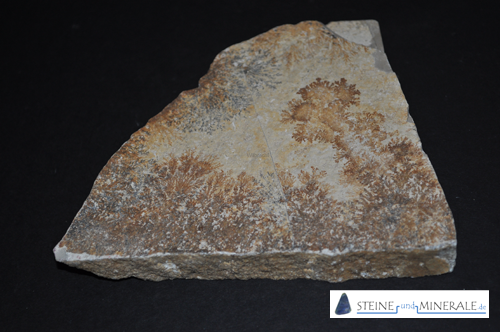

Die Farbe von Sandstein

Die Farbe von Sandstein ist Ausdruck der im Gestein vorkommenden Mineralien und nicht-mineralischen Beimengungen, die sich in verschiedenen Farben zeigen.

Die Farbe von Sandstein reicht von gelb bis braun, über rötlich, grünlich und blau-schwarz.

Zirkel beobachtete einst, dass kalkige und kieselsäurehaltige Bindemittel Sandstein weiß bis grau färben. Brauner, gelber und beigefarbener Sandstein ist auf Limonit-Gehalte zurückzuführen, Glaukonit färbt grün, sog. Grünsandstein. Roter Sandstein enthält viele Eisenoxide und -hydroxide. Kohlenstoff und Bitumen färben Sandstein blau-schwarz.

Teilweise sind die Sandsteinfarben für bestimmte Regionen typisch, wie Ludovici 1755 feststellte:

- weißer Sandstein prägt die Gegend um Pirna/Sachen; sog. "pirnischer Sandstein"

- gelber Sandstein wird z.B. Freiberg/Sachsen abgebaut; "freybergischer Sandstein"

- roter Sandstein findet sich in Rochlitz/Sachsen; "rochlitzer Sandstein"

- grauer Sandstein ist typisch für Querfurt/Sachsen-Anhalt; "querfurtischer Sandstein"

Schwarzer Sandstein

Mit den Jahren verändert sich die ursprüngliche Farbe von Sandstein zudem und wird dunkelgrau bis schwarz.

Zum einen sind es eisen- und manganhaltige Mineralien wie Goethit, Hämatit oder Pyrit, die oxidieren und dem hellen Gestein eine dunkle Farbe verleihen.

Daneben setzt sich Stickstoff- und Schwefelverbindungen sowie Ruß auf der Gesteinsoberfläche ab, der aus der Verbrennung von fossilen Brennstoffen wie Kohle und Erdöl hervorgeht.

Entstehung und Verbreitung von Sandstein

Das Ausgangsmaterial für die Entstehung von Sandstein ist Sand: durch physikalische oder chemische Verwitterung zerkleinerte und anschließend abgelagerte Mineralien und Gesteinsbruchstücke – allen voran Quarz.

Zwischen den einzelnen Sandkörnern befindet sich zunächst Porenwasser. Dieses stammt direkt aus dem Ablagerungsmilieu (z. B. Meer-, See- oder Flusswasser) oder aus im Sediment gespeicherten Grundwässern.

Mit zunehmender Überlagerung durch weitere Sedimente steigt der Druck auf das Sandpaket. Dadurch verringert sich das Porenvolumen: das Wasser wird aus den Hohlräumen herausgepresst und wandert in tiefere Schichten ab. Gleichzeitig transportieren die im Porenwasser gelösten Stoffe (z. B. Kieselsäure, Kalk oder Eisenverbindungen) feines Material nach, das sich zwischen den Sandkörnern ablagert und als Zement wirkt. So entsteht während der Diagenese die Verfestigung des ursprünglich lockeren Sands zu Sandstein.

Sandsteine bilden häufig mächtige, geschichtete Bänke, die vor allem in Flüssen, Seen und Küstenbereichen auftreten, aber auch in Wüsten, wo sie überwiegend äolischen Ursprungs sind. Durch die Schichtung kann Verwitterung zu klar abgegrenzten Sandsteinblöcken führen, deren Klüfte meist senkrecht zu den Schichtflächen verlaufen.

Sandsteine sind auf der gesamten Welt verbreitet.

In Deutschland findet man das Sedimentgestein im Mansfelder Land, Elbsandsteingebirge, Harz, Eifel, Taunus, Spessart, Schwarzwald, Sauerland, Hunsrück und Taunus Schwäbische Alb, Fichtelgebirge, am Oberrhein sowie im Alpenvorland.

Global sind Sandsteine in Skandinavien; Niederösterreich, Tirol, Vorarlberg/Österreich; Wallis, Graubünden/Schweiz; Tschechien; Slowakei; Lüttich/Belgien; Toskana, Emilia-Romagna/Italien; Japan; Nova Scotia/Kanada; Pakistan; Kasachstan; Argentinien; New South Wales, Queensland, Tasmanien/Australien; Bolivien; China; Sporaden/Griechenland sowie Kalifornien, Arkansas, Colorado/USA vertreten.

Verwendung und Bedeutung von Sandstein

Eine der großräumigste Nutzung von Sandstein befindet sich in Nürnberg.

Bereits im frühen Mittelalter wurde der Untergrund der bayerischen Stadt so ausgehöhlt, dass in den weitläufigen Felsengängen und -kellern von Nürnberg Bierfässer kühl gelagert werden konnte.

Weiterhin wird Sandstein in der Bauindustrie genutzt, vor allem als Naturstein wie bspw. beim Brandenburger Tor (siehe dazu auch: In, auf und aus Gestein gebaut - Brandenburger Tor), im Innenraumbereich oder als Bodenfliese. Ferner wurden und werden aus Sandsteinen Särge (siehe Linné, 1764), Mühlsteine und Schleifsteine gefertigt. Im Straßenbau wird Sandstein als Schotter oder Split eingesetzt. Etwas unbekannter ist Verwendung von Sandstein als "Filtrierstein" zum "Durchseigen des Wassers" (Lenz, 1791). Und bitumenhaltige Sandsteine sind für die Erdölgewinnung von Bedeutung.

Auch interessant:

- Plastiglomerat - Ein Stein aus Plastik und natürlichen Bestandteilen

- Die Entstehung von Sedimentgesteinen

- Kreislauf der Gesteine - Vom Entstehen und Vergehen von Gesteinen

Quellen:

- Ludovici, C. G. (1755): Sandsteine. IN: Eröffnete Akademie der Kaufleute: oder vollständiges Kaufmanns-Lexicon, woraus sämmtliche Handlungen und Gewerbe, mit allen ihren Vortheilen, und der Art, sie zu treiben, erlernet werden können

- Wallerius, J. G. (1763): Mineralogie oder Mineralreich

- Linné, C. v. (1764): Reisen durch Orland und Gothland

- Schröter, J. S. (1784): Sandstein. IN: Lithologisches Real- und Verballexicon

- Karsten, D. L. G. (1789): Sandstein. IN: Museum Leskeanum, regnum animale (regnum minerale) quod ordine systematico disposuit atque descripsit D.L. Gustavus Karsten

- Lenz, J. G. (1791): Sandstein. IN: Mineralogisches Handbuch

- Leonhard, K. C. v. (1840): Sandstein. IN: Geologie oder Naturgeschichte der Erde

- Zirkel, F. (1893): Sandstein. IN: Lehrbuch der Petrographie

- Maresch, W., Medenbach, O.; Trochim, H.-D. (1987): Die farbigen Naturführer Gesteine. Mosaik Verlag GmbH München

- Schumann, W. (1991): Mineralien Gesteine – Merkmale, Vorkommen und Verwendung. BLV Naturführer. BLV Verlagsgesellschaft mbH München

- Murawski, H. (1992): Geologisches Wörterbuch. Ferdinand Enke Verlag Stuttgart

- Bauer, J.; Tvrz, F. (1993): Der Kosmos-Mineralienführer. Mineralien Gesteine Edelsteine. Ein Bestimmungsbuch mit 576 Farbfotos. Gondrom Verlag GmbH Bindlach

- Pellant, C. (1994): Steine und Minerale. Ravensburger Naturführer. Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH

- Okrusch, M. und Matthes, S. (2014): Mineralogie Eine Einführung in die spezielle Mineralogie, Petrologie und Lagerstättenkunde

- Grotzinger, J. und Jordan, T. (2016): Press/Siever Allgemeine Geologie

- Meschede, M. (2018): Geologie Deutschlands. Ein prozessorientierter Ansatz