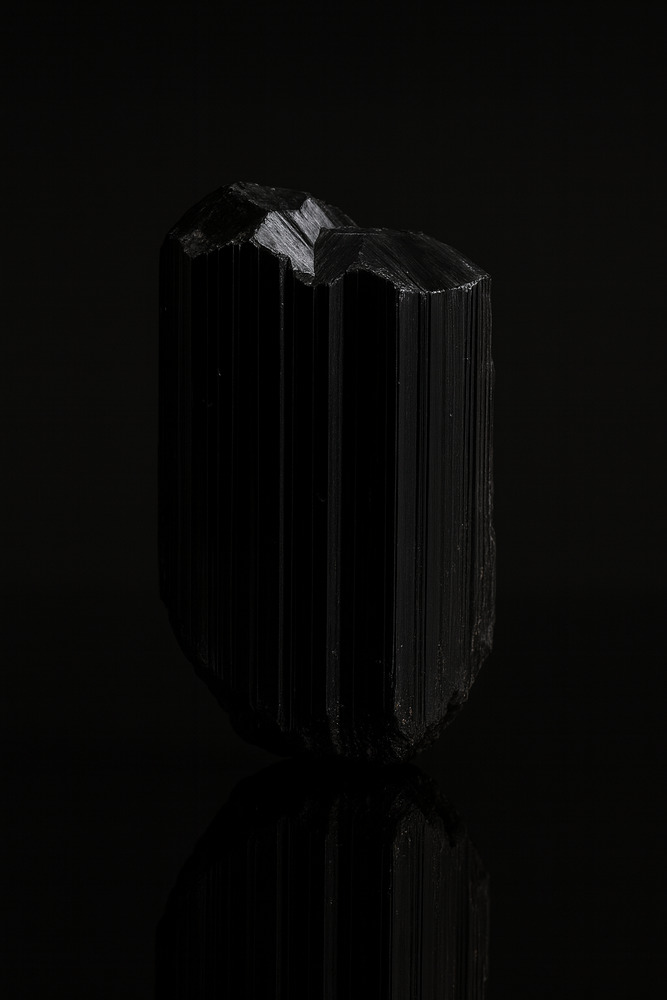

Schörl

Schörl oder der schwarze Stangenschörl

Eine der ältesten schriftlichen Erwähnungen des Minerals Schörl stammt aus der Feder des Arztes und Montanwissenschaftlers Ulrich Rüblein von Calw (1465 bis 1523). In seinem Werk „Ein wolgeorndet un nutzlich Büchlein, wie man Bergwerck suchen und finden soll…“ beschreibt er 1505 im Kapitel „Von Goldertz“ die natürlichen Vorkommen von Gold und erwähnt dabei auch ein Mineral, das er als „groß spissig schörlein“ beschreibt. Schon hier wird deutlich, dass der Begriff Schörl eng mit dem frühen Montanwesen verbunden war. Gold (Kapitel: „Von Goldertz“) „groß spissig schörlein“.

Tatsächlich reicht die Wortgeschichte noch weiter zurück. Der Mineraloge Andreas Ertl 2006 erwähnt in seinen Ausführungen „Über die Etymologie und die Typlokalitäten des Minerals Schörl“, dass das althochdeutsche schorl zunächst schlicht mit „Abfall“ – im Bergbaujargon: nicht erzführendes Material übersetzt wurde.

Wahrscheinlich gaben besonders reichhaltige Schörl-Vorkommen in einer Siedlung im Erzgebirge den Anstoß dazu, dass sich der Ortsname Zschorlau entwickelte, der auf eine über 700-jährige Geschichte zurückblickt.

Dem gegenüber steht die Recherche des Chemikers Joseph Redemt Zappe, der 1817 darauf hinweist, "Scorlus" sei eine "uralte Bezeichnung deutscher Bergleute, wodurch sie ein Fossil bezeichneten, welches in ziemlich langer und nicht zu dicker Säulenform vorkommt".

Tatsächlich war der Name Schörl lange Zeit deshalb ein Sammelbegriff für langsäulige Kristalle. So nennt der Mineraloge René-Just Haüy (1743 bis 1822) einige Beispiele, wie in der Vergangenheit mit dem Begriff Schörl ´gespielt`wurde: Disthen galt als „blauer Schörl“, Anatas als „oktaedrischer Schörl“, Pyknit als „weißer Schörl“, Epidot als „grüner Schörl“, Axinit als „violetter Schörl“ und Grammatit als „faseriger Schörl“ - die bis auf Pyknit mineralogisch allerdings nicht wie der echte Schörl Vertreter der Turmalinguppe waren.

Der Mineraloge Franz von Kobell urteilte daher spitz: Schörl sei schlicht der Name „für alles, was eine entfernte Aehnlichkeit mit Turmalin hatte“, wobei sich in erster Linie auf die langsäuligen Kristalle bezogen wurde.

Eine Wende leitete 1810 schließlich der Chemiker Martin Heinrich Klaproth (1743 bis 1817) ein. In seiner „Chemischen Untersuchung des gemeinen Schörls“ von 1810 beklagt er, dass „fast jedem neu vorkommenden Fossile, welches man keiner der bekannten Steingattungen anzureihen wußte, nannte man Schörl“ (Anmerkung: Fossil nicht im Sinne einer Versteinerung, sondern als früher gebräuchliche Bezeichnung für alles Ausgegrabene wie Gesteine, Mineralien, Versteinerungen oder auch Pflanzenteile). Dies habe unvermeidlich zu „Verwechslungen und Irrthümern“ geführt. Klaproth plädierte daher dafür, den Begriff auf eine klar umrissene Varietät zu beschränken: den Gemeinen Schörl bzw. Schwarzen Stangenschörl.

Eigenschaften von Schörl

Schörl ist die am häufigsten vorkommende Varietät der Turmalingruppe (kurz: Turmalin) und unter anderem mit den Mineralien Rubellit, Verdelith, Dravit, Elbait und Indigolith verwandt.

Die Turmalin-Varietät Schörl wird mit der chemischen Zusammensetzung Na(Mg,Fe,Li,Mn,Al)3Al6(OH)4/(BO3)3Si6O18 der Mineralklasse der borhaltigen Silikatmineralien zugeordnet. Im Vergleich zu anderen Turmalin-Mineralien ist der Eisengehalt von Schörl sehr hoch, weshalb mitunter der Ausdruck Eisenturmalin für Schörl geläufig ist.

Die Farbe von Schörl ist schwarz bis blauschwarz, oder wie Klaproth 1810 meinte: „von der schönsten schwarzen Farbe“. Zappe sprach von "sammetschwarz, selten graulich- und pechschwarz" wobei das farbgebende Element von Schörl Eisen ist.

Bedingt durch die Farbe und die Zugehörigkeit zur Turmalingruppe wird Schörl oftmals auch unter dem Namen Schwarzer Turmalin verkauft.

Die Strichfarbe von Schörl – die Farbe, die entsteht, wenn ein Mineral über ein unglasiertes Porzellantäfelchen gestrichen wird – ist weiß.

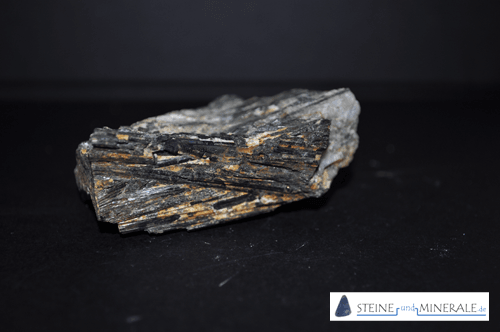

Schörl kristallisiert dem trigonalen Kristallsystem folgend, bildet prismatisch-stengelige Kristalle und massig-kompakte Aggregate, die "von außen der Länge nach gestreift" sind (Gmelin, 1790). Aufgrund der Form der Kristalle und der schwarzen Farbe kann Schörl leicht mit Aegirin verwechselt werden.

Schörl zeichnet sich zudem durch einen glasartigen Glanz bei durchscheinender bis undurchsichtiger Transparenz aus.

Der Bruch des schwarzen Minerals ist uneben und muschelig, die Spaltbarkeit ist sehr vollkommen.

Mit einer Mohshärte von 7 bis 7,5 zählt Schörl zu den harten Mineralien. In der Mineralogie wird die Härte aller Mineralien nach der 10-stufigen Skala des Mineralogen Friedrich Mohs (1773 bis 1839) erfasst, wobei die Mohshärte 1 für sehr weiche Mineralien (z.B. Talk) steht, und Diamanten mit einer Mohs´schen Härte von 10 die härtesten Mineralien der Welt sind. Die Mohshärte steht ferner in Zusammenhang mit der Definition Edelstein. Demnach gilt ein Mineral als Edelstein, wenn dieser über besondere Schönheit (Glanz, Reinheit, Farbe) und Seltenheit verfügt und das Kriterium der Edelsteinhärte erfüllt, die ab einer Mohshärte von 7 gegeben ist und damit auf Schörl zutrifft.

Die Dichte von Schörl beträgt 3,18 bis 3,2 g/cm³.

Entstehung und Verbreitung von Schörl

Schörl ist ein Mineral magmatischen Ursprungs und entsteht während der Abkühlung von an die Erdoberfläche aufdringenden, eisenreichen Gesteinsschmelzen.

Ebenso möglich ist die Entstehung von Schörl im Zuge metamorpher Vorgänge. Durch die Aufschmelzung und Neukristallisation eisenhaltiger Ausgangsgesteine unter dem Einfluss zirkulierender borhaltiger Lösungen werden diese chemisch umgewandelt und rekristallisieren in einer thermo-dynamisch angepaßten Form, bspw. als Schörl.

Durch die hohe Verwitterungsstabilität des Minerals lagert sich aus dem Muttergestein herausgelöster Schörl auch in Seifen ab.

Die Vorkommen von Schörl sind neben Apatit, Aquamarin und Goshenit/Beryll und Feldspat auch mit Glimmer, Albit, Cleavelandit und Mikroklin/Feldspat, Quarz und Topas vergesellschaftet.

Als Fundorte von Schörl sind unter anderem Grönland; Skandinavien; England; Schottland; Irland; Oberlausitz, Ehrenfriedersdorf, Vogtland, Spessart, Odenwald, Straubing und Oberwolfach/Deutschland; Schweiz; Zillertal, Stubachtal, Villach, Klagenfurt und Koralpe/Österreich; Tschechien; Slowakei; Slowenien; Italien; Ukraine; Ruanda; Namibia; China; Japan; Australien; Argentinien; Golconda/Brasilien; USA und Kanada.

Verwendung und Bedeutung von Schörl

Schörl ist aufgrund des hohen Gehalts an Bor und Eisen ein wirtschaftlich bedeutsamer Rohstoff. Der schwarze Turmalin dient aber auch zur Herstellung von feuerfestem Porzellan und Glas.

Zudem besitzt Schörl die Eigenschaft, sich bei Erwärmung oder Reibung elektrostatisch aufzuladen. Diese Fähigkeit macht Schörl sowohl in der Elektronik als auch in der Textilreinigung nützlich, etwa zum Anziehen von Staubpartikeln.

Darüber hinaus ist Schörl in der Edelsteinheilkunde ein geschätzter Heil- und Chakrastein. Ein wissenschaftlicher Nachweis für eine medizinische Wirkung liegt bislang jedoch nicht vor.

Nachweis von Schörl

Schörl ist in Säuren löslich, in der Flamme aber nur schwer schmelzbar. Das Mineral fluoresziert nicht.

Mehr zum Thema: Die Farben von Turmalin:

- Rubellit - Rosaroter Turmalin

- Indigolith - Blauer Turmalin

- Verdelith - Grüner Turmalin

- Gelber Turmalin, Tsilaisit und Manganturmalin

- Wassermelonenturmalin - Turmalin mit Farbzonierung in grün und rot

- Paraiba-Turmalin - Neon-blaugrüner Turmalin aus Brasilien

Auch interessant:

- Schlacke - Nebenprodukt der Erzverhüttung

- Farbedelsteine und die Bewertung der Qualität von farbigen Edelsteinen

- Die Geschichte der Heilsteine: Von Plinius über Hildegard von Bingen bis hin zu den Medicinalsteinen der Apotheken

Quellen:

- Rüblein von Calw, U. (1505): Ein wolgeorndet un nutzlich Büchlein, wie man Bergwerck suchen und finden soll, von allerley Metall, mit seinen figuren, nach Gelegenheyt deß Gebürges artlich angezeygt, mit anhangenden Bercknamen, den einfahenden Bergleuten vast dienstlich

- Adelung, J. C. (1789): Schörl. IN: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart

- Gmelin, J. F. (1790): Stangenschörl. IN Grundriß der Mineralogie

- Klaproth, M. H. (1810): Chemische Untersuchung des gemeinen Schörls. IN: Beiträge zur chemischen Kenntnis der Mineralkörper, Band 5

- Haüy, J. R. (1806): Schörl. IN: Lehrbuch der Mineralogie

- Zappe, J. R. (1817): Schörl. IN: Mineralogisches Handlexikon. Oder: Alphabetische Aufstellung und Beschreibung aller bisher bekannten Fossilien · Band 3

- Kobell, F. v. (1853): Schörl. IN: Die Mineral-Namen und die mineralogische Nomenklatur

- Bauer, J.; Tvrz, F. (1993): Der Kosmos-Mineralienführer. Mineralien Gesteine Edelsteine. Ein Bestimmungsbuch mit 576 Farbfotos. Gondrom Verlag GmbH Bindlach

- Pellant, C. (1994): Steine und Minerale. Ravensburger Naturführer. Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH

- Medenbach, O.; Sussieck-Fornefeld, C.; Steinbach, G. (1996): Steinbachs Naturführer Mineralien. 223 Artbeschreibungen, 362 Farbfotos, 250 Zeichnungen und 30 Seiten Bestimmungstabellen. Mosaik Verlag München

- Korbel, P.; Novak, M. und W. Horwath (2002): Mineralien Enzyklopädie, Dörfler Verlag

- Ertl, A. (2006): Über die Etymologie und die Typlokalitäten des Minerals Schörl. IN: Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft 152 (2006)

- Okrusch, M. und Matthes, S. (2020): Mineralogie. Eine Einführung in die spezielle Mineralogie, Petrologie und Lagerstättenkunde. Springer Verlag Berlin Heidelberg

- Schumann, W. (2020): Edelsteine und Schmucksteine. Alle Arten und Varietäten 1900 Einzelstücke. BLV, ein Imprint von GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH

- www.mindat.org - Schorl