Schlacke - Nebenprodukt der Erzverhüttung

Schlacke - ein Begriff mit vielfältiger Bedeutung. In der Vulkanologie versteht man unter Schlacken erkaltete Lavafetzen, die beim Ausbruch eines Vulkans entstehen. Doch Schlacke kann auch ein von Menschen erzeugtes Nebenprodukt sein, das als Rest bei der Verarbeitung von Erzen anfällt.

Inhaltsverzeichnis Schlacke (Metallurgie)

- Definition Schlacke

- Entstehung von Schlacke

- Verwendung und Nutzung von Schlacke

- Eigenschaften von Schlacke

- Die Zusammensetzung von Schlacke

Definition Schlacke

Schlacke (englisch: slag) ist ein Nebenprodukt, das bei der Verarbeitung und Gewinnung von Metallen aus verschiedenen erzhaltigen Gesteinen und Mineralien hervorgeht.

Der Begriff Schlacke stammt aus der Metallurgie und bezeichnet den tauben Teil von Erzen, jenen „wertlosen“, weil nahezu metallfreien Rest, der bei der Trennung von Metallen aus dem Gestein während des Schmelzprozesses entsteht, und vom metallhaltigen Teil „abgeschlacken“, also abgeschlagen werden muss.

Entstehung von Schlacke

Schlacke ist das Ergebnis, wenn aus erzhaltigen Gesteinen Metall gewonnen werden. Bei der Verhüttung von Erzen werden Gesteine, die zum Beispiel Eisen, Kupfer, Aluminium oder Mangan aufweisen, in Hochöfen bei Temperaturen von bis zu 1.800 °C zusammen mit kalkhaltigen Gesteinen wie Dolomit und Kalkstein erhitzt und geschmolzen, um das Metall vom Gestein zu lösen, oder mit den Worten von Jacobssen und Rosenthal (1783): Schlacke ist "das im Feuer geschmolzene Gestein und andre Unart welche im Erz bergmännisches Metall gewesen (...) und im Feuer sich davon scheidet".

Die Unterschiede in der Dichte der Erze sind es letztendlich, die zu einer Trennung der schwereren metallischen Komponenten und der leichteren Schlacken in der Schmelze führen. Der Chemiker Gustav Bischof (1792 bis 1870) bemerkte: "Bei hüttenmännischen Processen sorgt man dafür, daß die Schlacken so dünnflüssig werden als nöthig ist, damit die reducirten und geschmolzenen Metallkügelchen leicht durch dieselben sinken können".

Die noch flüssige, heiße Schlacke wird im Zuge der Aufbereitung in sogenannten Beeten aufgefangen, wo sie abkühlt und erstarrt und "durch Hammerschlag" (Macquer, 1809) vom Metall abgetrennt wird.

Mitunter enthält die zunächst gewonnene Schlacke noch einen erheblichen Metallanteil, sodass der Aufbereitungsprozess wiederholt werden muss (Macquer, 1809). Dass die Schlacke nach dem ersten Durchgang noch viel Metall aufweist, kann man laut Johann Samuel Schröter (Paläontologe; 1735 bis 1808) anhand der Farbe erkennen, denn "ist sie zu dunkel oder zu stark, schwarz, braun, dunkelgrün oder blau gefärbt, so ist zu viel Eisen in die Schlacke gegangen"

Verwendung und Nutzung von Schlacke

Da Schlacke ein äußerst robustes Material ist, wird das Schmelzprodukt vielseitig verwendet.

So ist Schlacke beispielsweise im Straßenbau als langlebiger Pflasterstein von Bedeutung, oder wird als Hüttenstein beim Hausbau verwendet. Dazu wird die flüssige Schlacke in entsprechende Formen gegossen und härtet dort aus.

Aber auch als Dämmmaterial hat sich Schlacke in Form von Hüttenwolle – vergleichbar mit faseriger Mineralwolle – etabliert, findet aber auch unter dem Namen Hüttensand als Bestandteil von Zementmischungen oder als Streusplitt Verwendung.

Eigenschaften von Schlacke

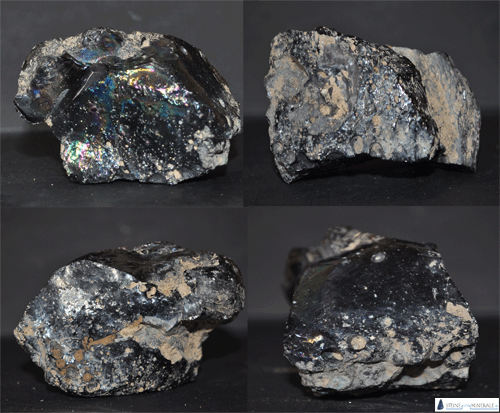

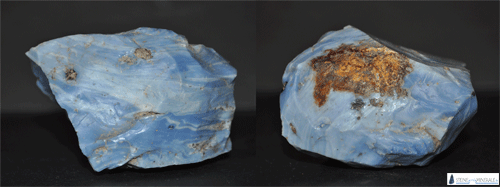

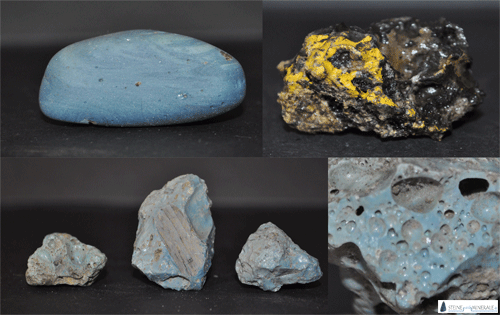

Charakteristisch für Schlacke ist vor allem die Beschaffenheit ihrer Oberfläche. Entweder ist die Schlackenoberfläche porös und "löchricht" (Schröter, 1789) wie Bimsstein oder Schlacken erscheinen als glasartiger kompakter Körper. Letzteres hängt eng mit dem Abkühlungsprozess zusammen, wie Hausmann 1854 schreibt: Schlacke ist "um so glasiger, je rascher sie erkaltet", siehe Sieber-Achat. Einige Schlacken sind aber auch matt wie im Fall von Bodeachaten. Bodeachate sind Kupferschlacken aus dem Harz, die vom Wasser des Flusses Bode abgeschmirgelt und poliert wurden.

Die Farbe von Schlacke ist sehr variabel und spiegelt die metallischen Komponenten der Schlacke wider. Jacobssen und Rosenthal (1783) zufolge ist Schlacke bei gemischten Erzen "schwärzlich und undurchsichtig". Eisen färbt die Schlacke ""grün und bläulich", während Kupfer für eine "schöne rothe Schlacke" sorgt.

Die Zusammensetzung von Schlacke

Die chemische Zusammensetzung von Schlacke hängt von den jeweiligen Ausgangsgesteinen und Zuschlagstoffen ab, die zur Metallgewinnung eingesetzt werden. m Wesentlichen bestehen Schlacken aus Oxiden von Calcium, Aluminium, Mangan, Eisen und Kupfer. Diese Verbindungen bilden die Grundlage dafür, dass sich auf Schlacken sogenannte Schlackenminerale entwickeln können.

Solche Sekundärminerale entstehen durch die Wechselwirkung atmosphärischer Gase und Flüssigkeiten mit den chemischen Bestandteilen der Schlacke. Allerdings werden Schlackenminerale nach den Richtlinien der International Mineralogical Association (IMA) seit 1995 nicht mehr als eigenständige Minerale anerkannt, da die Entstehung selbiger auf anthropogene Einflüsse zurückzuführen ist und das Kriterium natürliche Entstehung fehlt.

Auch interessant

- Plastiglomerat - Ein "Stein" aus natürlichen Materialien und Müll

- Heilsteine - Mineralien mit Wunderwirkung?

- Grünfluss, Blaufluss, Purpurfluss und Goldfluss - Künstliche Steine aus Glas und Metalloxiden

Quellen:

- Jacobsson, J. K. C. und Rosenthal, G. E. (1783): Schlacke. IN: Technologisches Wörterbuch oder alphabetische Erklärung aller nützlichen mechanischen Künste, Manufakturen, Fabriken und Handwerker, wie auch aller dabey vorkommenden Arbeiten, Instrumente, Werkzeuge und Kunstwörter, nach ihrer Beschaffenheit und wahrem Gebrauche.

- Schröter, J. S. (1789): Eisenschlacke. IN: Mineralogisches und Bergmännisches Wörterbuch

- Krünitz, J. G. (1801): Schlacke. IN: Ökonomisch-technologische Encyklopädie, oder allgemeines System der Staats-Stadt-Haus- und Landwirthschaft, wie auch der Erdbeschreibung, Kunst- und Naturgeschichte, in alphabetischer Ordnung

- Macquer, P. J., Richter, J. B., Leonhardi, J. G., Hermbstädt, S. F. (1809): Goldscheidung. IN: Chymisches Wörterbuch oder Allgemeine Begriffe der Chymie nach alphabetischer Ordnung

- Karsten, C. J. B. (1841): Handbuch der Eisenhüttenkunde, Dritter Teil, Roheisenerzeugung, Umschmelzung des Roheisens und Gießereibetrieb. Berlin

- Hausmann, J. F. L. (1854): Beiträge zur Kenntniss der Eisenhohofen-Schlacken

- Bischof, G. (1871): Schlacken. IN: Lehrbuch der chemischen und physikalischen Geologie

- Oelsner, W. (1988): Wanderatlas Bodetal. VEB Tourist Verlag

- Hasse, S. (2007): Giesserei-Lexikon 2008. Schiele & Schoen

- www.usgs.gov - What ist slag?

Letzte Aktualisierung: 17.09.2025