Pseudomalachit

Pseudomalachit: Der falsche Malachit

Der Name Pseudomalachit ist eine Anspielung auf die farbliche Ähnlichkeit zu dem bekannten Kupfermineral Malachit. Der Begriff Pseudomalachit wurde erstmals 1813 vom Mineralogen Friedrich Hausmann (1782 bis 1859) eingeführt und bedeutet wörtlich übersetzt „falscher Malachit“.

Bereits vor Hausmanns Benennung war das grünlich gefärbte Kupfermineral bekannt, insbesondere aus der Grube Virneberg bei Rheinbreitbach in Rheinland-Pfalz. Der französische Mineraloge René-Just Haüy (1743 bis 1822) führte es damals unter der Bezeichnung Cuivre phosphaté, also „phosphorsaures Kupfer“.

Eigenschaften von Pseudomalachit

Im Unterschied zum Namensvetter und Carbonatmineral Malachit ist Pseudomalachit mit der Zusammensetzung Cu5(PO4)2(OH)4 ein Vertreter der Mineralklasse der Phosphate, Arsenate und Vanadate und wurde aufgrund der Zusammensetzung in der Vergangenheit mit vielen Synonymen in der Literatur gelistet: "prismatisches phosphorsaures Kupferoxyd" (Geiger, 1824), Phosphororchalcit oder Phosphorsaures Kupfer.

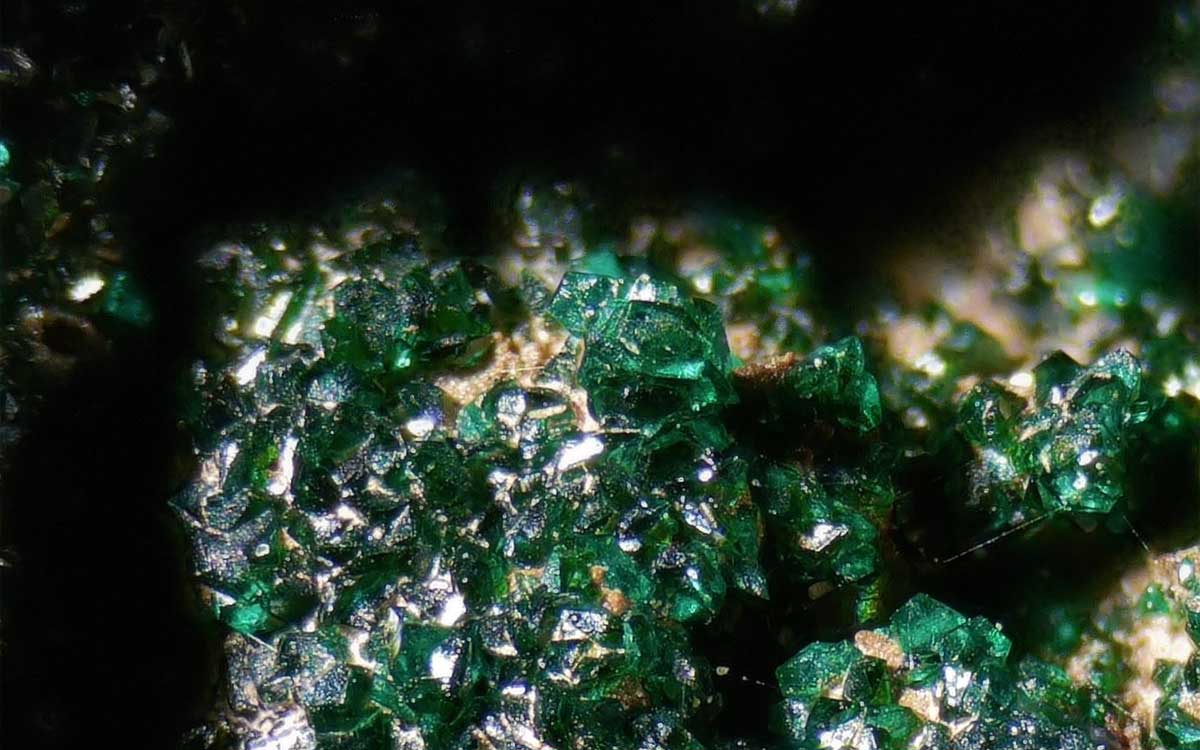

Das kupfer- und kristallwasserhaltige Mineral kann sowohl von mittel- bis dunkelgrüner als auch von blaugrüner oder nahezu schwarzgrüner Farbe sein; vergleichbar mit dem Grün von Malachit, Smaragd, Cornwallit oder Libenthenit. Hausmann beschrieb die Farbe von Pseudomalachit im Jahr 1813 als "von einer Mittelfarbe zwischen Span- und Smaragdgrün, dunkel lauchgrün, in das Olivengrüne, Schwärzlichgrüne" gehend. Sein Kollege Johann Friedrich August Breithaupt (1791 bis 1873) nannte das Mineral 1841 Prasin bzw. "Prasinus phosphoricus" angelehnt an die lauchgrüne Farbe des Minerals.

Die Strichfarbe von Pseudomalachit ist hellgrün, d.h.: wird Pseudomalchit über ein unglasiertes Porzellantäfelchen gestrichen, zeigt sich ein hellgrüner pulverisierter Abrieb.

Pseudomalachit kristallisiert im monoklinen Kristallsystem und bildet kurzprismatische Kristalle, angeordnet zu massigen oder radialstrahligen, traubigen Aggregaten.

Der Glanz ist matt bis glasartig und fettig, die Transparenz ist durchscheinend bis undurchsichtig. Pseudomalachit weist eine unvollkommene Spaltbarkeit auf, der Bruch ist muschelig bis spröde.

Die Mohshärte beträgt 4,5 bis 5 auf der 10-stufigen Skala der Härte von Mineralien nach dem Mineralogen Friedrich Mohs (1773 bis 1839) bei einem spezifischen Gewicht von 3,8 bis 4,4.

Entstehung und Verbreitung von Pseudomalachit

Pseudomalachit ist ein Mineral sekundären Ursprungs, das in der Oxidationszone kupferhaltiger Lagerstätten oder in Klüften verschiedener Sedimentgesteine wie Kalkstein, Sandstein oder Dolomit gebildet wird.

Dabei sind die Pseudomalachit-Vorkommen mit weiteren Sekundärmineralen wie Malachit, Azurit, Atacamit, Libenthenit, Halloysit, Limonit oder Goethit, aber auch mit Quarz, Pyromorphit oder Chrysokoll vergesellschaftet.

Finden kann man das Mineral neben der Typlokalität (Ort der Erstentdeckung) in Rheinland-Pfalz auch in Finnland; Schottland; England; Irland; Frankreich; Belgien; Schwärzender, Hagendorf, Siegerland, Odenwald, Schwarzwald/Deutschland; Brixlegg/Österreich; Spanien; Italien; Tschechien; Slowakei; Sambia; Namibia; Kasachstan; China; Australien; Argentinien; Chile; Mexiko und in den USA.

Verwendung und Bedeutung von Pseudomalachit

Im Mittelalter kam Pseudomalachit ebenso wie andere Minerale, bspw. Auripigment, Lapislazuli, Krokoit, Azurit oder Erythrin, als farbiges Pigment in der Malerei zum Einsatz. Ferner sind die Kupfergehalte von Pseudomalachit wirtschaftlich interessant.

Bisweilen wird Pseudomalachit auch zu Schmuck verarbeitet.

Nachweis von Pseudomalachit

Die Unterscheidung von Pseudomalachit und Malachit fällt auf den ersten Blick schwer, da beide Minerale die gleiche Farbe haben, annähernd gleiche Werte hinsichtlich Mohshärte und Dichte aufweisen. Sicherheit gewinnt man leicht durch den Test zum Säureverhalten. Während sich Malachit unter Salzsäure schäumend auflöst, zeigt sich Pseudomalachit davon unbeeindruckt.

Auch interessant:

- Erz - Metallhaltige Mineralien und Gesteine

- Grüne Diamanten - Wenn radioaktive Strahlung Diamanten grün färbt

- Schlacke - Nebenprodukt der Erzverhüttung

Quellen:

- Hausmann, F. (1813): Pseudomalachit. IN: Handbuch der Mineralogie

- Geiger, P. L. (1829): Pseudomalachit. IN: Handbuch der Pharmacie zum Gebrauche bei Vorlesungen & zum Selbstunterrichte für Ärzte, Apotheker & Droguisten

- Walchner, F. A. (1829): Pseudomalachit. IN: Handbuch der gesammten Mineralogie in technischer Beziehung

- Andrae, C. J. (1869): Phosphorocalcit (Pseudomalachit). IN: Lehrbuch der gesammten Mineralogie. Bearbeitet auf Grundlage des Lehrbuchs der gesammten Mineralogie von E. F. Germar. Bd. 1. Abt. 1. Oryktognosie

- Bauer, J.; Tvrz, F. (1993): Der Kosmos-Mineralienführer. Mineralien Gesteine Edelsteine. Ein Bestimmungsbuch mit 576 Farbfotos. Gondrom Verlag GmbH Bindlach

- Medenbach, O.; Sussieck-Fornefeld, C.; Steinbach, G. (1996): Steinbachs Naturführer Mineralien. 223 Artbeschreibungen, 362 Farbfotos, 250 Zeichnungen und 30 Seiten Bestimmungstabellen. Mosaik Verlag München

- Korbel, P.; Novak, M. und W. Horwath (2002): Mineralien Enzyklopädie, Dörfler Verlag

- Damaschun, F. und Schmitt, R. T. (2019): Pseudomalachit. IN: Alexander von Humboldt. Minerale und Gesteine im Museum für Naturkunde Berlin

- Hochleitner, R. (2020): Welcher Stein ist das?

- www.mindat.org - Pseudomalachite