Amphibolit

Amphibolit - Eigenschaften, Entstehung und Verwendung

englisch: amphibolite | französisch: amphibolite

Amphibolith und Hornblendegestein

Wie bereits aus der Bezeichnung Amphibolit zu entnehmen ist, bezieht sich der Name auf die mineralische Zusammensetzung des Gesteins, bei der die Mineralgruppe der Amphibole überwiegt. Der Mineralname Amphibol wiederum ist griechischen Ursprungs und wird mit zweideutig übersetzt - ein Hinweis auf die Vielgesichtigkeit der Kristalle, weswegen Amphibole mit einigen anderen Mineralen leicht verwechselt werden können.

Eine der ältesten Erwähnungen des Begriffs Amphibolith stammt aus dem Jahr 1804 und findet sich im "Dictionnaire des Sciences Naturelles" wieder, wobei die Definition auf den hohen Anteil an Amphibolen anspielt.

Im deutschsprachigen Raum war indes seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert der Name Hornblendegestein gängig - aufgrund der Dominanz von Hornblende, einem Vertreter der Amphibolgruppe.

Eigenschaften von Amphibolit

Definition: Amphibolit ist es metamorphes Gestein, das im Zuge regionalmetamorpher Vorgänge gebildet wird.

Der deutsche Mineraloge und Geologe Friedrich August von Walchner (1799 bis 1865) definierte Amphibolithe bzw. Hornblendegesteine 1829 als "Gesteine, deren charakterisirender Gemengtheil Hornblende, Hypersthen oder Broncit ist".

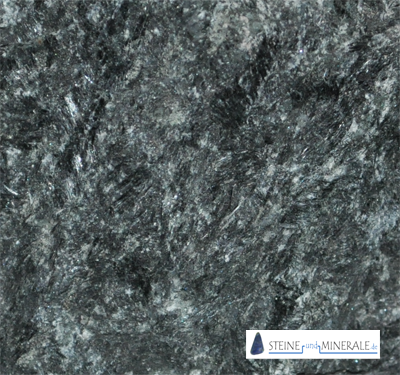

Die Farbe von Amphibolith kann sowohl grau, graugrün oder schwarzgrün sein, bedingt durch die basische Zusammensetzung der aufbauenden Gemengeteile, oder wie der Mineraloge Carl Hartmann (1796 bis 1863) im Jahr 1838 schreibt: "raben- und graulichschwarze, schwärzlich- und dunkellauchgrüne, mannigfach abgestufte Farbe".

Walchner betont 1829, dass die Farbe nicht von Bestand ist, sondern unter dem Einfluss von "Luft und der Feuchtigkeit nach und nach rotgelb" wird, bedingt durch die Verwitterung bzw. Oxidation der eisenhaltigen Mineralien im Gestein.

Besonders hohe Anteile an Feldspäten (Plagioklasen) führen zu einem weiß gepunkteten Aussehen des Gesteins.

Amphibolith besteht hauptsächlich (50 %) aus Amphibolen, vorrangig Hornblende, und Feldspäten, zumeist Plagioklasen, speziell Andesin.

Walchner formulierte es 1829 treffend: "Gemenge von Hornblende und Quarz mit Vorwalten der ersteren".

Untergeordnet, als Nebengemengteile mit einem Anteil von bis zu fünf Prozent, können als mineralische Komponenten Pyroxene, Olivin, Pyrit, Chlorit, Epidot, Quarz, Apatit, Granat, Biotit, Titanit, Vermiculit, Magnetit, Rubin und Rutil auftreten.

Sind Feldspat-Minerale mit über 50 % am Mineralbestand beteiligt, handelt es sich um sog. Amphibolitgneis, bei mehr als 80 % Amphibolen wird das Gestein Amphibolschiefer genannt.

Die Korngröße des metamorphen Gesteins ist mittel- bis grobkörnig bei kristalliner bis schiefriger Textur.

Die Dichte von Amphibolit beträgt 2,7 bis 3,15 g/cm3.

Entstehung und Verbreitung von Amphibolit

Amphibolit geht aus der Metamorphose bzw. Gesteinsumwandlung basischer Gesteine wie Dolerit, Gabbro, Basalt oder Diabas hervor.

Entstehungsort des Gesteins sind vorrangig Gebirge, bei denen im Bereich der Regionalmetamorphose das vorhandene Gestein unter der Wirkung von mittleren bis hohen Druck- und Temperaturverhältnissen (bis zu 10 bar und 500 bis 750 °C) umgewandelt wird.

Funde von Amphibolit in Deutschland sind im Erzgebirge, Fichtelgebirge, Spessart und Schwarzwald möglich. Weitere Vorkommen des Gesteins befinden sich weltweit bspw. in Skandinavien; Gruinard Bay/Schottland; Mähren/Tschechien; Hohe Tauern/Österreich; St.-Gotthard-Massiv/Schweiz; Iran; Indien; Mosambik, Venezuela und Kanada.

Bedeutung und Verwendung von Amphibolit

Amphibolit ist der Verwitterung gegenüber sehr resistent. Aufgrund dessen wird das Gestein als Pflasterstein und als Schotter für Bahngleise sowie Wege genutzt. In der Innenraumgestaltung wird das geologische Material der Schiefrigkeit wegen in Form von aufgespaltenen Platten als Naturstein für Bodenbeläge oder Wandvertäfelungen verwendet.

Daneben hat sich bei intensiven Untersuchungen der Amphibolite in Montepuez/Mosambik herausgestellt, dass der dort vorkommende Amphibolit reich an Rubinen ist (Siehe: Rubine aus Mosambik).

© www.steine-und-minerale.de | Alle Inhalte - Texte und Bilder - sind urheberrechtlich geschützt

Auch interessant:

⇒ Schwarzer Granit

⇒ Die Smaragde vom Habachtal

⇒ Der Granatglimmerschiefer vom Ötztal

Quellen:

⇒ Dictionnaire des Sciences Naturelles

Dans lequel on traite méthodiquement de différens êtres de la nature, considérés, soit en eux-mêmes, d'aprés l'état actuel de nos connaoissances, soit relativement à l'utilité qu'en peuvent retirer la médecine, l'agriculture, le commerce et les arts; Suivi d'une biographie des plus cèlèbres naturalistes (1804).

⇒ Reuss, F. A. (1805): Handbuch der Geognosie

⇒ Reuss, F. A. (1805): Hornblendegestein. IN: Lehrbuch der Mineralogie nach des Herrn O.B.R. Karsten mineralogischen Tabellen ausgeführt

Teil 3, Band 2

⇒ Beudant, F. S. (1824): Traité élémentaire de minéralogie

⇒ Walchner, F. A. (1829): IV. Reihe. Hornblendegesteine. 21. Gestein. Hornblendegestein (Amphibolit). IN: Handbuch der gesammten Mineralogie in technischer Beziehung. Band 2

⇒ Hartmann, C. (1838): Hornblendegesteine. IN: Die Wunder der Erdrinde oder gemeinfassliche Darstellung der Mineralogie und Geologie

mit besonderer Berücksichtigung ihrer Anwendung auf Künste und Gewerbe

⇒ Bauer, J.; Tvrz, F. (1993): Der Kosmos-Mineralienführer. Mineralien Gesteine Edelsteine. Ein Bestimmungsbuch mit 576 Farbfotos. Gondrom Verlag GmbH Bindlach

⇒ Pellant, C. (1994): Steine und Minerale. Ravensburger Naturführer. Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH

⇒ Schumann, W. (1991): Mineralien Gesteine – Merkmale, Vorkommen und Verwendung. BLV Naturführer. BLV Verlagsgesellschaft mbH München

⇒ Maresch, W., Medenbach, O.; Trochim, H.-D. (1987): Die farbigen Naturführer Gesteine. Mosaik Verlag GmbH München

⇒ Murawski, H. (1992): Geologisches Wörterbuch. Ferdinand Enke Verlag Stuttgart

⇒ Schumann, W. (1994): Steine und Mineralien sammeln; finden, präparieren, bestimmen. BLV Verlag München