Johann Wolfgang von Goethe und die Geologie

Johann Wolfgang von Goethe: Jurist, Philosoph, Mineraloge und Geologe.

Inhaltsverzeichnis Goethe - Dichter, Jurist und Geologe

- Ein Jurist auf geowissenschaftlichen Wegen

- Goethe der Bergrat

- Goethe und der Granit

- Goethe der Geologe

Ein Jurist auf geowissenschaftlichen Wegen

Johann Wolfgang von Goethe wurde am 28. August 1749 in Frankfurt am Main geboren.

Auch wenn Goethe als Poet weltbekannt geworden war, befasste sich der studierte Jurist schon seit seiner Kindheit mit Gesteinen und Mineralien. Es war die Sammlung seines Vaters, die das frühkindliche Interesse weckte – eine Passion, die zu einer lebenslangen Beziehung wurde.

Trotzdem entschied sich Goethe nach dem Ende seiner Schulzeit für das Studium der Rechtswissenschaften, wobei Alexander Baumgartner (1841 bis 1910; Literaturwissenschaftler) 1885 schrieb, dass das „juristische Berufsstudium nicht als ausschließliches Ziel betrachtet werden, sondern als Rückhalt für die schöneren, anmuthigen Studien“ gelten sollte. Denn: parallel zu seinem Jurastudium besuchte Goethe medizinische, natur- und geowissenschaftliche Vorlesungen und kehrte den Rechtswissenschaften immer mehr den Rücken zu.

Als Goethe am 31. August 1771 zum Advokat vereidigt wurde, stand ihm eine verheißungsvolle Karriere bevor. Er fiel in seinen Prozessen durch eine leidenschaftliche Rhetorik auf. Glücklich war Goethe dennoch nicht. Krankheiten zeichneten seinen Lebensweg, er war unglücklich verliebt gepaart mit dem gesellschaftlichen und intellektuellen Kulturschock Frankfurt versus Leipzig, wo es ihn hinzog.

In dieser Zeit entstanden auch seine ersten großen Werke wie „Götz von Berlichingen“ (1773) und „Die Leiden des jungen Werthers“ (1774), die autobiographische Parallelen zu Goethes Werdegang aufweisen.

Im Alter von 82 Jahren verstarb Goethe am 22. März 1832 in Weimar.

Goethe der Bergrat

Nachdem Goethe das Studium der Rechtswissenschaften beendet hatte, führte ihn der Weg im November 1775 nach Weimar. Hier sollte insbesondere das Gartenhaus Weimar ein wichtiger Ort für Goethes Schaffen und Wirken als Naturwissenschaftler von Bedeutung sein, insofern er hier „im innigsten Contact mit der Natur gelebt und jene Naturerkenntniß erlangt“ habe (siehe Morris).

Der Ruf Goethes, auch in fachfremden Gebieten fernab als Jurist ebenso bewandert zu sein, sprach sich seinerzeit herum, sodass ihm von Großherzog Karl August (1757 bis 1828) 1776 die Leitung des Bergwerks in Ilmenau anvertraut wurde. Ziel war es, den stillgelegten Silber- und Kupferbergbau unter Goethe wieder aufleben zu lassen (siehe Biedermann; 1877). 1777 übernahm Goethe zudem den Vorsitz der neu gegründeten Bergwerkskommission der Regierungsbehörde Sachsen-Weimar-Eisenach.

Mit der Arbeit als Bergrat wuchs das Interesse an geologischen Themen. Goethe befasste sich ab 1780 intensiv mit dem Aufbau von thematischen Sammlungen verschiedener Gesteine unterschiedlicher geographischer Herkunft, sogenannte Suiten. Die Einteilung der Sammlung von Goethe gleicht einer Kollektion von Gesteinen und Mineralien bestimmter Regionen oder einzelner Fundorte, die der Vielfalt nach vor Ort ausgewählt wurden, um einen umfassenden Überblick über die hiesigen Varietäten zu geben, bspw. Suite Tirol, Böhmen, Zillertal, Gastein oder Italien.

Bis zu seinem Tod war die Goethe´sche Steinsammlung auf 17.800 Fundstücke angewachsen, die er selber gesammelt hatte, aber auch Geschenke waren.

Goethe und der Granit

Ein Schwerpunkt von Goethes geologischen Studien waren Granite, über die er zum Beispiel nach Exkursionen zum Brocken im Harz oder dem Felsenlabyrinth Luisenburg berichtete.

Als überzeugter Neptunist war Goethe der Ansicht, alle Gesteine sind Kristallisationsprodukte aus dem Urmeer, welches wiederum Zeugnis des Sechstagewerks der Schöpfung sei. Deshalb sah Goethe im Gestein Granit auch die steinerne Symbolik der Heiligen Dreifaltigkeit – dargestellt in Form der gesteinsbildenden Minerale von Granit: namentlich Feldspat, Quarz und Glimmer.

Als Begründung, weshalb von allen Gesteinen der Erde Granit Goethe besonders faszinierte, sind die verschiedenen Vorkommen von Granit. Goethe bezeichnete Granit als „eine merkwürdige Steinart“. Merkwürdig insofern, dass Granit sowohl als Gestein oder gebirgsbildendes Gestein an der Erdoberfläche vorkommt, genau wie Granit unterhalb des Sichtbaren verankert ist, oder mit Goethes Worten: „Das Höchste und das Tiefste“ (…) die Grundfeste unserer Erde (…), worauf sich alle mannigfaltigen Gebirge hinaufgebildet“ haben.

Dass Granit zu Goethes Zeiten noch für Verwunderung sorgte, ist mit dem damaligen Wissensstand zu erklären. Der biblische Schöpfungsgedanke stand an oberster Stelle; dass die Erde Milliarden von Jahren alt ist und einem stetigen Wandel unterliegt, war mehr als abwegig. Dennoch: Goethe hatte mit seinen Beobachtungen recht. Granit wird entstehungsbedingt den Plutoniten, Tiefengesteinen, zugeordnet. Gesteine, die aus der Erkaltung von Magma im Erdinneren hervorgehen, aber durch Verwitterung bzw. Gesteinsabtragung aufliegender Gesteinsschichten oder Gebirgsbildung in die Höhe gehoben werden können.

Goethe der Geologe

Goethe verbrachte während seines Studiums nicht nur viel Zeit in der juristischen Fakultät. Er besuchte zusätzlich Vorlesungen anderer Wissenschaftszweige, allen voran Mineralogie und Geologie, Meteorologie, Biologie und Anatomie.

Das Wissen rund um die fachliche Materie ergänzte er um Literaturstudien, Exkursionen – Goethes erste Beschreibungen über eigene Funde von Fossilien stammen aus seinem studienbedingten Aufenthalt in Straßburg in den Jahren 1770/1771 – sowie den Austausch und die Diskussion mit damals führenden Mineralogen und Geologen wie u.a. Naturforscher Alexander von Humboldt (1769 bis 1859), der Geologe Horace-Bénédict de Saussure (1740 bis 1799), dem Steinmetz Joseph Müller (1727 bis 1817) und dem Geologen und Mineralogen Christian Keferstein (1784 bis 1866).

Ein Name bzw. eine Person, die ihn in seinem Wirken und Denken als Geowissenschaftler nachhaltig prägte, war Abraham Gottlob Werner (1749 bis 1817): Vater der Geologie und Dozent an der Bergakademie in Freiberg/Sachsen.

Wie groß Goethes Leidenschaft für Mineralien und Gesteine war, verdeutlicht ein Brief vom 11. Oktober 1780 an seinen Freund Johann Heinrich Merck (1741 bis 1791), in dem er schreibt, dass er sich dieser Wissenschaft „mit einer völligen Leidenschaft ergeben“ habe und daran „eine sehr große Freude“ findet.

Goethes große Gabe war das Erkennen von Zusammenhängen und Prozessen auf der Erde. Max Morris (1859 bis 1918) beschrieb Goethe 1777 als einen „nach seiner überall zum Ganzen vordringenden Geistesart“ agierenden Forscher, den stets und ständig die „Fragen nach dem Wie und Warum (…), von Berg und Tal, Gestein und Erz“ beschäftigten.

Goethes Sammelsucht wurde von seinem Freund Friedrich Schiller (1759 bis 1805; Dichter und Philosoph) schief beäugt, dem das Verständnis für Goethes steinernes Interesse fehlte. So wird er vom Literaturwissenschaftler Karl Heinemann (1857 bis 1928) zitiert, Goethe „sucht (…) lieber Kräuter oder treibt Mineralogie als dass man sich in leeren Demonstrationen verfinge“.

Der Wissensdurst führte Goethe in zahlreiche Gegenden Europas. Viel Zeit verbrachte er auf Exkursionen in den Harz, nach Böhmen, Süditalien und in die Alpen. Noch heute sind viele Notizen seiner Reisen und Zeichnungen von Geländeprofilen sowie Kartierungen erhalten, in denen Goethe die Gesteine, deren Vorkommen und Anordnung im Gebirge sowie Überlegungen zur Entstehung der Erde festhielt.

Ungeachtet dessen erhielt Goethe nie einen Abschluss als Mineraloge, Geologe oder Botaniker.

In der Welt der Geologie und Mineralogie wurde Goethe allerdings zwiegespalten betrachtet. Morris zufolge verfügte Goethe über eine „vortreffliche Beobachtungsgabe“, konnte Details präzise erfassen und einordnen, war gleichzeitig aber von einer „Flatterhaftigkeit und Sucht, alles sammeln, untersuchen und wissen“ zu wollen geprägt. Ihm fehlte der fachliche Tiefgang aufgrund mangelnder Erfahrung und theoretischem Hintergrundwissen des Studiums. Goethe wurde wegen seiner fachlichen Oberflächlichkeit auch als „Dilettant in der Geologie“ kritisiert, der laut Morris nicht unter die Fachleute gehört.

Die Gesteinssammlungen von Goethe gibt es noch heute und sind im Museum des Prämonstratenser-Stifts in Teplá (Tschechien) und im Goethe-Nationalmuseum in Weimar zu sehen. In der tschechischen Stadt As wurde 1932 zudem ein Goethedenkmal aufgestellt, das Goethe mit einem Bergkristall in der Hand haltend darstellt.

Um an Goethes Rolle in der Mineralogie und Geologie zu gedenken, wurde 2008 mit der Via Goethe eine begehbare Erinnerung ins Leben gerufen. Die Route der Goethe-Straße folgt dem Verlauf von Goethes geologischen Exkursionen von Böhmen aus beginnend, über die Alpen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz bis nach Italien verlaufend. An verschiedenen Standorten wurden dazu Schautafeln mit Erklärungen errichtet, die Goethes Ansichten abbilden, auch im Vergleich zum heutigen Kenntnisstand der Geowissenschaften.

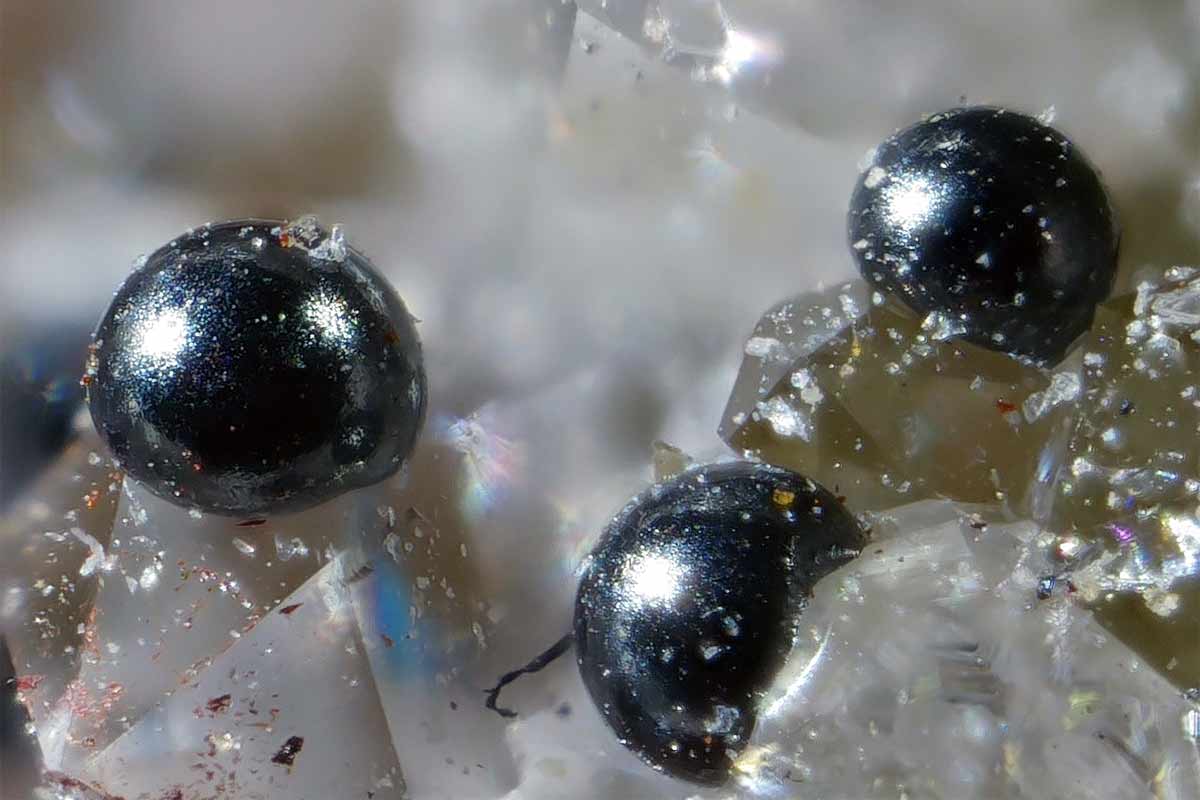

200 Jahre zuvor wurde Goethe zum Namenspaten eines Minerals ausgewählt: das gelb-braune bis schwarze Eisenhydroxid Goethit.

| Jahr | Titel |

|---|---|

| 1784 | Über den Granit |

| 1807 | Die Metamorphose der Erde |

| 1807 | Sammlung zur Kenntnis der Geologie von und um Karlsbad |

| 1807 | Beschreibung der Karlsbader Müllerischen Steinsammlung. Zur Kenntnis der böhmischen Gebirge |

| 1820 | Darstellung meines geologischen Ganges |

| 1822 | Erlauchter Gegner aller Vulkanität |

| 1823 | Vergleichsvorschläge, die Vulkanier und Neptunier über die Entstehung des Basalts zu vereinigen |

Mehr zum Thema: Persönlichkeiten der Mineralogie, Geologie & Paläontologie

- Georgius Agricola - Vater der Geologie

- Matthias Joseph Anker - Herausgeber der ältesten geologischen Karte Österreichs

- Mary Anning - Prinzessin der Paläontologie

- Aristides Brezina - Kristallograph mit Faible für Meteoriten

- Leopold von Buch - Geologe mit Herzblut

- Parker Cleaveland - Mitbegründer der US-Mineralogie

- James Dwight Dana und die Systematik der Minerale

- Déodat Dolomieu und die Gesteine/Minerale der Alpen

- Johann Nepomuk von Fuchs - Ein Mineraloge, Wasserglas und mineralische Farbpigmente

- Constance Gordon-Cumming - Mit dem Pinsel um die Welt

- Eduard Josef Gübelin - Der Experte für Edelsteine

- René Just Haüy und die Symmetrie von Kristallen

- Henry How - Mineraloge mit Forschungsschwerpunkt in Nova Scotia

- Alexander von Humboldt - Ein Naturforscher unterwegs in aller Welt

- Gustav Adolf Kenngott – Mineraloge, der viele Mineralien erstmals beschrieb

- George Frederick Kunz - Chefgemmologe von Tiffany & Co.

- Karl Cäsar von Leonhard - Publizist der Mineralogie

- Carl Friedrich Christian Mohs - Erfinder der Mohshärte

- Karl-Friedrich Rammelsberg - Mineraloge in Berlin und Freiberg

- Gustav Rose -und die Rose-Tschermak-Brezina-Klassifikation von Meteoriten

- Karl Hugo Strunz und die Mineralklassen

- Friedrich Simony und die Kartierung des Dachsteingebirges

Quellen:

- Goethe, J. W. (1792): Biographisches

- Schiller, F. (1796): Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe

- Goethe, J. W. (1797): Goethe: Autobiographische Schriften

- Goethe, J. W. (1833): Mineralogie und Geologie. IN: Goethes Werke. Band 12

- Goethe, J. W. (1877): Abhandlung über den Granit. IN: Goethe's Werke. Nach den vorzüglichsten Quellen. Zur Morphologie. Zur Mineralogie und Geologie. Band 33

- Biedermann. W. F. v. (1877): Goethe und das sächsische Erzgebürge. Nebst Üeberblick der gesteinkundigen und bergmännischen Thätigkeit GoethesÌ“

- Baumgartner, A. (1885): Goethe. Sein Leben und seine Werke. Jugend, Lehr- und Wanderjahre (von 1749 bis 1790)

- Baumgartner, A. (1886): Goethe. Sein Leben und seine Werke · Band 3

- Heinemann, K. (1895): Goethe. Band 2

- Morris, M. (1897): Goethe als Geologe. IN: Goethe. Sämtliche Werke. Jubiläumsausgabe. 40 Bände

- Wagenbreth, O. (2006): Goethe und der Ilemnauer Bergbau

- Berichte de Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben e.V. (2007): Johann Wolfgang von Goethe, ein „Geognost“ seiner Zeit

- Geyer, M. (2007): Goethe und die Geologie - Ein geotouristisches Nutzungskonzept zu den geologischen Betrachtungen in den Schriften Johann Wolfgang von Goethe's. IN: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt 147(3):61-66

- www.klassik-stiftung.de - 18.000 Gesteine, Mineralien und Fossilien

- www.geotourist-freiburg.de - Via Goethe

Letzte Aktualisierung: 23.01.2026