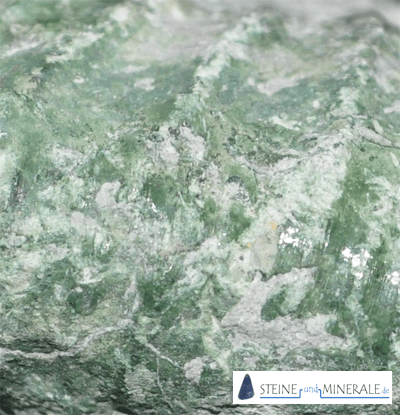

Glaukonit

Glaukonit - Eigenschaften, Entstehung und Verwendung

englisch: glauconite | französisch: glauconite

Glaukonit - Blaugrüner Glimmer

Der Name Glaukonit ist griechischen Ursprungs und wird mit blaugrüner Stein übersetzt und geht auf den deutschen Mineralogen und Geologen Christian Keferstein (1784 bis 1866) zurück, der den Namen Glaukonit in seinem Werk "Teutschland geognostisch-geologisch dargestellt" erstmals 1828 verwendete, um Glaukonit vom optisch ähnlichen Chlorit unterscheiden zu können.

Eigenschaften von Glaukonit

Glaukonit ist mit der chemischen Zusammensetzung

(K,Na)(Fe,Al,Mg)2(Si,Al)4O10(OH)2 ein Vertreter der Mineralklasse der Silikate.

Weiterhin wird Glaukonit den Schichtsilikaten und der innerhalb deren der Glimmergruppe, speziell den hellen Glimmern zugeordnet.

Wie bereits aus dem Namen zu entnehmen ist, ist die typische Farbe von Glaukonit blaugrün. Möglich sind ebenso grüne und gelbgrüne Farbgebungen, insbesondere im Dünnschliff.

Die Strichfarbe ist hellgrün.

Das Silikatmineral kristallisiert im monoklinen Kristallsystem. Die Kristalle sind von geringer Größe und plattig. Die Aggregate sind massig, körnig oder erdig.

Der Glanz von Glaukonit variiert zwischen matt und glasartig bis fettig, die Transparenz ist durchscheinend bis undurchsichtig. Der Bruch ist uneben, die Spaltbarkeit zeigt sich sehr vollkommen.

Glaukonit weist mit einer Mohshärte von 2 auf der 10-stufigen Skala der Härte von Mineralien nach dem Mineralogen Friedrich Mohs (1773 bis 1839) eine sehr geringe Härte auf, die Dichte beträgt 2,4 bis 2,95 g/cm³.

Entstehung und Verbreitung

Glaukonit wird auf verschiedene Weise untermeerisch gebildet.

Einerseits entsteht Glaukonit, wenn bereits vorhandene Glimmerminerale, insbesondere Biotit, unter reduzierenden Bedingungen verwittern.

Entsprechende Voraussetzungen finden sich am Meeresgrund, wenn vorhandener Biotit von weiteren Sedimenten überlagert wird. Unter Sauerstoffabschluß wird Biotit zersetzt und rekristallisiert anschließend (Halmyrolyse) zu Glaukonit.

Andererseits geht Glaukonit - wie alle Glimmerminerale - aus der Umwandlung von Tonmineralen hervor. Sind die zur Bildung von Glaukonit erforderlichen Elemente im Meer vorhanden, verfestigt sich das Mineral unter der Auflast weiterer Sedimente. Zeitgleich wird das Sediment entwässert bzw. gewisse Anteile des Wassers als Kristallwasser in den Gitterbau eingeschlossen.

Ein Zeugnis der erdgeschichtlich heute nicht mehr existenten Meeren sind zahlreiche Grünsand- und Grünschlickvorkommen, die reich an Glaukonit sind.

Häufig sind in den genannten Sedimentschichten Fossilien eingelagert. Nach dem Ableben der Meerestiere sanken diese auf den Meeresgrund, wurden mit mächtigen Schichten aus Ton oder Sand bedeckt. Bedingt durch den Sauerstoffabschluss wurden die Fossilien nicht zersetzt; stattdessen wurden die kalkhaltigen Bestandteile durch beständige Minerale ausgetauscht.

Begleitende Minerale von Glaukonit sind u.a. Feldspat, Glaukophan, Quarz, Dolomit, Limonit, Siderit, Ankerit, Calcit und Pyrit.

Bedeutende Glaukonit-Vorkommen existieren z.B. in Värmland, Skarne/Schweden; Bornholm/Dänemark; Worcester/England; Rüdersdorf bei Berlin, Eifel, Mansfelder Land, Niedersachsen, Allgäu, Erzgebirge/Deutschland; Salzburg, Kärnten/Österreich; Böhmen/Tschechien; Krakau/Polen; Halbinsel Kola/Russland; Frankreich; Italien; Israel; Südafrika; Südaustralien/Australien; Neuseeland; Venezuela; Kalifornien, Oregon, South Dakota, Texas und Alabama/USA.

Verwendung und Bedeutung von Glaukonit

Fossilien mit Glaukonit sind vor allem von wissenschaftlicher Bedeutung. Die Entstehung der Versteinerungen überliefert Informationen über prähistorische Umweltbedingungen.

Zudem diente pulverisierter Glaukonit in der Vergangenheit als grünes Pigment in der Malerei. Mitunter wird heutzutage Glaukonit wie andere Glimmerminerale, bedingt durch die Zusammensetzung, als Dünger verwendet.

Nachweis von Glaukonit

Glaukonit ist ein wasserhaltiges Schichtsilikat. Aufgrund dessen wird bei Erwärmung im Röhrchen Kristallwasser freigesetzt.

Zudem ist der Pleochroismus stark ausgeprägt und erscheint in gelb, grün und gelbgrün.

Auch interessant:

- Der grüne Sand von Hawaii

- Moldavit - Ein grünes Gesteinsglas entstanden durch Asteroiden

- Grünfluss - Ein Stein aus Glas und Chromoxid

Quellen:

⇒ Keferstein, C. (1827): Teutschland geognostisch-geologisch dargestellt und mit Charten und Durchschnittszeichnungen erläutert

⇒ Hartmann, C. (1862): Lehrbuch der Geognosie

⇒ Pellant, C. (1994): Steine und Minerale. Ravensburger Naturführer. Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH

⇒ Bauer, J.; Tvrz, F. (1993): Der Kosmos-Mineralienführer. Mineralien Gesteine Edelsteine. Ein Bestimmungsbuch mit 576 Farbfotos. Gondrom Verlag GmbH Bindlach

⇒ Korbel, P.; Novak, M. und W. Horwath (2002): Mineralien Enzyklopädie, Dörfler Verlag

⇒ Medenbach, O.; Sussieck-Fornefeld, C.; Steinbach, G. (1996): Steinbachs Naturführer Mineralien. 223 Artbeschreibungen, 362 Farbfotos, 250 Zeichnungen und 30 Seiten Bestimmungstabellen. Mosaik Verlag München

⇒ Schumann, W. (1991): Mineralien Gesteine – Merkmale, Vorkommen und Verwendung. BLV Naturführer. BLV Verlagsgesellschaft mbH München

- www.mindat.org - glauconite