Pyrrhotin

Pyrrhotin - Der historische Magnetkies

Der aus dem Griechischen abgeleitete Name Pyrrothin geht auf den deutschen Mineralogen August Breithaupt (1791–1873) zurück, der das Mineral 1835 in Anspielung auf dessen „feuerartige Farbe“ Pyrrhotin nannte.

Ganz unbekannt war das Mineral jedoch nicht: Bereits 1789 erwähnte der Mineraloge und Geologe Abraham Gottlob Werner (1749–1817) dasselbe Mineral unter der Bezeichnung „Magnetischer Kies“, wobei der Begriff Kies eine montanhistorische Sammelbezeichnung für eisenhaltige Sulfidmineralien ist.

Eigenschaften von Pyrrhotin

Mit der chemischen Zusammensetzung Fe7S8 ist Pyrrhotin ein Vertreter der Mineralklasse der Sulfide.

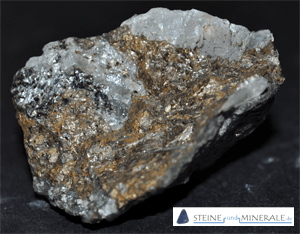

Pyrrhotin ist typischerweise von bronzegelber bis rötlich-brauner Farbe, häufig auch verschiedenfarbig schillernd angelaufen. Etwas detaillierter fällt die Beschreibung der Farbe bei den Geologen und Mineralogen der Vergangenheit aus. So konkretisiert Werner die Farbe 1791 als "zwischen tombakbraun und speisgelb", wobei tomakbraun ein gelbliches Braun ist und der Farbton speisgelb mit bronzefarben gleichzusetzen ist. Gustav Adolf Kenngott (1818 bis 1897) beobachtete, dass sich die Farbe von Pyrrhotin zwischen "röthlichspeisgelb, speisgelb und kupferroth" bewegt und mit der Zeit tombackbraun anläuft.

Die Strichfarbe von Pyrrhotin ist gräulich-schwarz.

Pyrrhotin kristallisiert dem monoklinen Kristallsystem folgend und bildet prismatische, tafelige oder pyramidale Kristalle, die an Smythit, Markasit, Chalkopyrit, Pyrit und Troilit erinnern. Die Aggregate sind dichte, blättrig, derb, grobkörnig oder rosettenartig angeordnet.

Pyrrhotin ist von metallischem Glanz, der allerdings matter wird, wenn sich die Farbe des Mineral von bronzegelb hin zu tombackbraun verändert. Der Bruch des eisenhaltigen Minerals ist spröde und uneben, die Spaltbarkeit ist unvollkommen bei undurchsichtiger Transparenz.

Die Mohshärte von Pyrrhotin beträgt 4 auf der 10-stufigen Skala der Härte von Mineralien nach dem Mineralogen Friedrich Mohs (1773 bis 1839), die Dichte wird mit 4,52 bis 4,77 g/cm³ angegeben.

Entstehung und Verbreitung von Pyrrhotin

Pyrrhotin ist magmatischen Ursprungs, kann aber auch aus der hydrothermalen oder pneumatolytischen Überprägung anderer Minerale oder Gesteine hervorgehen (Metasomatose). Die Entstehung von Pyrrhotin steht in engem Zusammenhang mit basischen Magmen, entsprechend häufig enthalten ist das Mineral als Gemengteil in Vertretern der Gabbro-Familie.

Die Vorkommen von Pyrrhotin werden u.a. von Bleiglanz (Galenit), Arsenkies, Zinkblende (Sphalerit), Siderit, Kassiterit, Pentlandit, Dravit/Turmalin, Chalkopyrit (Kupferkies), Pyrit, Calcit und Magnetit begleitet.

Die Vorkommen von Pyrrhotin erstrecken sich z.B. auf Kitaa/Grönland; Trondelag, Hedmark, Rogaland/Norwegen; Västmanland, Smaland; Dalarna/Schweden; Oulu, Vaasa/Finnland; Argyllshire/Schottland; Gwynedd/Wales; Devon, Cornwall, Cumbria, Cumberland, Durham/England; Tipperary/Irland; Bretagne, Auvergne/Frankreich; Belgien; Siegerland, Sauerland, Oberwolfach, Kaiserstuhl, Eifel, Odenwald, Vogelsberg, Staßfurt, Fichtelgebirge, Altenberg, Oberpfälzer Wald/Deutschland; Wallis, Uri, Graubünden/Schweiz; Kärnten/Österreich; Böhmen, Mähren/Tschechien; Banská Bystrica, Prešov/Slowakei; Rumänien; Ungarn; Serbien; Griechenland; Katalonien/Spanien; Portugal; Sardinien, Neapel/Italien; Ukraine; Ural, Sibirien, Transbaikalien, Kaukasus, Halbinsel Kola/Russland; Marokko; Somalia; Ghana; Uganda; Namibia; Südafrika; Afghanistan; Tadschikistan; Usbekistan; Saudi-Arabien; Oman; Iran; Indien; Thailand; Malaysia; China; Japan; Indonesien; Chile; Argentinien; Peru; Brasilien; Kolumbien; Honduras; Mexiko; Oklahoma, Arizona, Kalifornien, Oregon, South Carolina, North Carolina, Virginia, Idaho, Montana, Minnesota, Alaska/USA und New Brunswick, Ontario, British Columbia, Quebec/Kanada.

Bedeutung und Verwendung von Pyrrhotin

Neben der Bedeutung als abbauwürdiges Eisenerz ist Pyrrhotin für die Herstellung von Schwefelsäure und als Schleifmittel in der Metallindustrie von wirtschaftlichem Interesse.

Nachweis von Pyrrhotin

Wird Pyrrhotin erhitzt, schmilzt das Mineral zu einem schwarzen Klumpen zusammen, der magnetisch ist (sog. Ferromagnetismus) – deshalb auch der ursprüngliche Name Magnetkies. Weiterhin tritt knoblauchartiger Geruch auf, wenn Pyrrhotin angeschlagen wird. In Säuren wie Salz- und Salpetersäure ist Pyrrhotin nur bedingt löslich.

Auch interessant:

- Erz - Metallhaltige Mineralien und Gesteine

- Mineralien bestimmen

- Immer der Nase nach: Der Geruch von Mineralien

Quellen:

- Werner, A. G. (1789): Magnetischer Kies. IN: Neues bergmännisches Journal

- Werner, A. G. (1791): Magnetischer Kies. IN: Ausführliches und systematisches Verzeichniß des Mineralien-Kabinets des weil hl. Karl Eugen Pabst von Ohain

- Quenstedt, F. A. (1863): Pyrrhotin. IN: Handbuch der Mineralogie

- Kenngott, G. A. (1880): Pyrrhotin. IN: Lehrbuch der Mineralogie

- Bauer, J.; Tvrz, F. (1993): Der Kosmos-Mineralienführer. Mineralien Gesteine Edelsteine. Ein Bestimmungsbuch mit 576 Farbfotos. Gondrom Verlag GmbH Bindlach

- Pellant, C. (1994): Steine und Minerale. Ravensburger Naturführer. Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH

- Medenbach, O.; Sussieck-Fornefeld, C.; Steinbach, G. (1996): Steinbachs Naturführer Mineralien. 223 Artbeschreibungen, 362 Farbfotos, 250 Zeichnungen und 30 Seiten Bestimmungstabellen. Mosaik Verlag München

- Korbel, P.; Novak, M. und W. Horwath (2002): Mineralien Enzyklopädie, Dörfler Verlag

- Okrusch, M. und Matthes, S. (2013): Mineralogie. Eine Einführung in die spezielle Mineralogie, Petrologie und Lagerstättenkunde. Springer Verlag Berlin Heidelberg

- www.mindat.org - Pyrrhotine