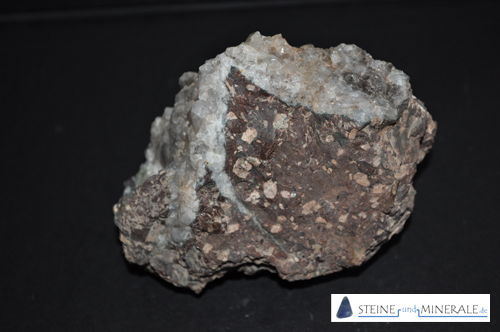

Porphyr

Porphyr: ein purpurrotes Gestein

Der Name Porphyr leitet sich von der altgriechischen Vokabel „porphyra“ ab, die mit „purpur“ übersetzt wird und eine Anspielung auf die meist rötlich-violette Farbe des Gesteins ist.

Porphyr ist der Menschheit seit der Antike bekannt und wurde im Laufe der Geschichte unter verschiedenen Namen geführt. So berichtet der römische Gelehrte Plinius der Ältere (23 bis 79 n. Chr.) laut dem Mineralogen Gustav Leonhard (1816 bis 1878), dass das Gestein einst als „Leucosticos“ - Weißfleckenstein - bezeichnet wurde und namentlich auf die charakteristischen hellen Einsprenglinge im dunklen Gesteinsgrund verweist.

Auch der römische Dichter Marcus Annaeus Lucanus (39 bis 65 n. Chr.) erwähnte laut Leonhard in seinen Schriften das Gestein und nannte es „Lapis purpureus“ – „purpurfarbener Stein“.

Für den Montanwissenschaftler Georgius Agricola (1494 bis 1555) war Porphyr hingegen eine Art Marmor. Diese Ansicht fußt auf der bis in die frühe Neuzeit verbreiteten Vorstellung, dass – so Leonhard – „alle der Politur fähigen Gesteine“ unter dem Sammelbegriff Marmor zusammengefasst wurden.

In seinen Untersuchungen zum Ursprung des Namens erwähnt Gustav Leonhard außerdem die Möglichkeit eines geographischen Bezugs: So könnte Porphyr ursprünglich der Name einer Stadt im oberen Ägypten gewesen sein. Der Geograph Oskar Schneider (1841 bis 1901) konkretisierte diese Hypothese mit dem Hinweis auf Porphyro, einen Ort auf der Halbinsel Sinai am Roten Meer, in dessen Nähe sich einst ein Berg namens „Mons Porphyrites“ befunden haben soll, ein historisch bedeutendes Abbaugebiet für den begehrten Stein.

Ähnliches berichtet auch der Mineraloge Urban Friedrich Brückmann (1728 bis 1812), der im Jahr 1773 schrieb, Porphyr sei der Name einer Insel, auf der das Gestein gewonnen wurde. Allerdings ist an dieser Stelle keine ägyptische Insel gemeint, sondern die Insel Cerigo, die Buffon zufolge in der Vergangenheit Porphyris hieß, heute den Namen Kythira trägt und zu den Ionischen Inseln (Griechenland) gehört.

Eigenschaften von Porphyr

Definition Porphyr: Als Porphyr wird ein Gefüge von Gesteinen magmatischen Ursprungs bezeichnet, in dessen feinkörniger Gesteinsmatrix vereinzelte, größere ausgebildete Kristalle enthalten sind, oder mit den Worten des Paläontologen Johann Samuel Schröter (1735 bis 1808): Porphyr wird "diejenige Felssteinart genennet, welche auf rothen oder seltner grünen oder schwarzen Grunde eingemischte Feldspaththeile hat".

Vertreter von Gesteinen mit porphyrischem Gefüge sind u.a.

Die Hauptgemengteile, d.h. die mengenmäßig am Aufbau des Gesteins dominierenden mineralischen Bestandteile, von Porphyr sind Feldspäte, Vertreter der Glimmergruppe, Quarz ( in Form von Amethyst, Bergkristall, Karneol und Chalcedon), Pyroxene und Amphibole.

Mit einem Anteil von bis zu fünf Prozent können Olivin, Turmalin, Manganit und Pyrit als Nebengemengteile an der mineralischen Zusammensetzung von Porphyr enthalten sein.

Abhängig von den Mineralen, die an der Zusammensetzung von Porphyr beteiligt sind, kann die Farbe sowohl purpurn, rötlich, gräulich, gelbbraun, rotbraun oder bräunlich sein, stets durchsetzt von helleren, größeren Kristallen, sodass die Optik von Porphyr an das Aussehen von Beton erinnert. Der Mineraloge Carl Abraham Gerhard (1738 bis 1821) zieht den Vergleich mit gemustertem Jaspis und spricht von "jaspisartiger Grundmasse", während der Geologe Achille Delesse (1817 bis 1887) von einem "Feldspath-Teig" als Matrix spricht.

Etwas detaillierter fällt die Beschreibung der Farbe von Porphyr in der historischen Literatur aus. So schreibt Schröter zum Beispiel: die Farbe "ist allezeit roth aber fast findet er sich in allen Abwechselungen des Rothen. Purpurroth, rothbraun, braun, das nur sanft in das Rothe schielt, roth das mit blau vermischt zu seyn scheinet, dunkelroth, das sich zuweilen den schwarzen nähert, blaßroth, das in machen Fällen wie Fleischfarbe beschaffen ist". Der Mineraloge Dietrich Ludwig Karsten (1768 bis 1810) ergänzt "okkergelb" und "grünlichgrau" als weitere Farben von Porphyr.

Die Korngröße ist sehr variabel, kann fein-, mittel- bis grobkörnig sein.

Die Dichte von Porphyr beträgt 2,7 bis 3,3 g/cm3.

Entstehung und Verbreitung von Porphyr

Der Naturforscher Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707 bis 1788) ging seinerzeit davon aus, Porphyr wäre ein fossilhaltiges Gestein. Seiner Ansicht nach bestünden die "eingemischten Flecken" aus "Seeigel-Stacheln, welche durch einen steinigen, sehr arten Mörtel verbunden waren" und führt als Beweis vermeintlich erkennbare Nervenröhren in den hellen Flecken an.

Tatsächlich jedoch ist Porphyr ein Gestein magmatischen Ursprungs ohne jeglichen Fossilgehalt

Porphyr entsteht in mehreren Schritten.

Zunächst kristallisieren Frühkristalle wie bspw. Feldspäte und Quarze in der Erdkruste aus flüssigen Gesteinsschmelzen aus. Gelangt das Magma an die Erdoberfläche, kühlt die Schmelze aufgrund der geringeren Temperatur der Atmosphäre schnell ab und erstarrt. Um die bereits vorhandenen Kristalle bildet sich so eine feinkörnige Matrix.

Alternativ kann diese Entwicklung auch nur im Erdinneren vonstattengehen. Im ersten Schritt kristallisieren, wie bereits erwähnt, Minerale mit dem höchsten Schmelzpunkt aus. Im Laufe von Millionen von Jahren kann das umgebende Magma ebenfalls erkalten, so dass sich porphyrische Komplexe bilden.

Erwähnenswerte Vorkommen von Porphyr befinden sich zum Beispiel in Gießübel (Triniusstein), Finsterbergen, Friedrichroda, Oberhof (Thüringen), Odenwald, Erzgebirge, Fichtelgebirge, Schwarzwald, Hunsrück/Deutschland; Südkarelien/Finnland; Norwegen; Schweden; Frankreich; Sardinien, Trentino-Südtirol/Italien; Polen; Murmansk, Sibirien/Russland; Rumänien; Laurion/Griechenland; Tansania; Indonesien; Sumatra; China; Südaustralien, Tasmanien/Australien; Chile; Kolumbien; Mexiko; Peru; Kanada und in den USA.

Bedeutung und Verwendung von Porphyr

Porphyr wird bereits seit der Antike als Baumaterial und Bildhauerstein verwendet. So kam das Gestein bspw. für die Fertigung der Porphyrschale in der Sala Rotunda im Vatikan zum Einsatz. Die Schale aus purpur-farbenem Porphyr misst 15 m im Umfang und wurde aus einem Stück geschlagen. Bevor die Porphyr-Schale in den Vatikan kam, stand das Kunstwerk im Domus Aurea - dem Goldenen Haus, einem Palast in Rom, dessen Errichtung im Jahr 64 n.Chr. auf Kaiser Nero (37 bis 68 n.Chr.) zurückgeht.

Auch interessant:

- Die porphyrischen Schneekopfkugeln vom Thüringer Wald

- Neptunismus und Plutonismus

- Rochlitzer Porphyr alias Rochlitzer Marmor

Quellen:

- Buffon, G. L. L. (1771): Porphyr. IN: Allgemeine Naturgeschichte

- Brückmann, U. F. (1773): Zusammengesetzte Jaspisarten. Porphyr. IN: Abhandlung von Edelsteinen

- Schröter, J. S. (1782): Porphyr. IN: Lithologisches Real- und Verballexicon

- Gerhard, C. A. (1786): Porphyr. IN: Grundriss des Mineralsystems

- Karsten, D. L. G. (1789): Porphyr. IN: Museum Leskeanum, regnum animale (regnum minerale) quod ordine systematico disposuit atque descripsit D.L. Gustavus Karsten

- Delesse, A. (1852): Untersuchungen über den rothen Porphyr der Alten und über den rothen egyptischen Syenit

- Leonhard, G. (1855): Die Quarz-führenden Porphyre nach ihrem Wesen, ihrer Verbreitung, ihrem Verhalten zu abnormen u. normalen Gesteinen

- Quenstedt, F. A. (1863): Porphyr. IN: Handbuch der Mineralogie

- Maresch, W., Medenbach, O.; Trochim, H.-D. (1987): Die farbigen Naturführer Gesteine. Mosaik Verlag GmbH München

- Murawski, H. (1992): Geologisches Wörterbuch. Ferdinand Enke Verlag Stuttgart

- Bauer, J.; Tvrz, F. (1993): Der Kosmos-Mineralienführer. Mineralien Gesteine Edelsteine. Ein Bestimmungsbuch mit 576 Farbfotos. Gondrom Verlag GmbH Bindlach

- Okrusch, M. und S. Matthes (2009): Mineralogie: Eine Einführung in die spezielle Mineralogie, Petrologie und Lagerstättenkunde. Springer Verlag Berlin Heidelberg