Platin

Platina = Kleines Silber

Der Name Platin - in historischen Mineralogiebüchern auch unter dem Eintrag Platina zu finden - stammt aus dem Spanischen und wird mit kleines Silber übersetzt, "weil dieses Metall" dem Mineralogen Franz Joseph Estner (1730 bis 1801) zufolge "der Farbe nach dem Silber nahe kommt" .

Ebenfalls üblich als Name für Platin war der Begriff Weißes Gold"weil es so vielen Eigenschaften mit dem Gold gemein hat, daß man lange Zeit glaubte, daß das Gold mit dem Platin verbunden sey" (Estner; 1794).

Wann und wo Platin erstmals entdeckt wurde, darüber waren sich die Gelehrten der Vergangenheit uneins. Der Chemiker Alexander Nicolaus Scherer (1722 bis 1824) schrieb, dass Platin gegen Ende des 17. Jahrhunderts "im böhmischen Riesengebirge" gefunden wurde. Das widerspricht den Ausführungen des Lexikographen Johann Georg Krünitz (1728 bis 1796), demzufolge Platin "seit dem Jahre 1736 bekannt" ist und laut dem Mineralogen Ludwig August Emmerling (1765 bis 1841) "zuerst im Flusse Pinto (...) in der Peruanischen Provinz Papajan entdeckt" wurden war.

Eigenschaften von Platin

Platin (Pt) zählt zu den gediegenen Elementen und ist im Periodensystem der Elemente unter der Ordnungszahl 78 aufgeführt.

Der Arzt Johann Hermann Pfingsten (1751 bis 1798) zählte es im Speziellen zur Kategorie der "vollkommenen Metalle", die neben Platin auch die Edelmetalle Gold, Silber und Kupfer umfasste.

Das Mineral Platin kristallisiert im kubischen Kristallsystem; Platinkristalle sind würfelförmig, die Aggregate sind schuppenartig, körnig oder treten in Form von Klumpen - oder mit den Worten des Mineralogen Johann Georg Lenz (1748 bis 1832): Platin kommt "meist in sehr kleinen rundlichen oder platt gedruckten glänzenden Körnern" vor, so genannten Nuggets auf, die ein Gewicht von bis zu 30 kg erreichen können.

Die Farbe von Platin ist weiß, silber- bis "von einer lichten stahlgrauen Farbe" (Lenz, 1794) und "silberweiss" (Gmelin, 1790), läuft unter Luftsauerstoff aber nicht wie Silber an.

Die Strichfarbe ist ein helles Silbergrau.

Noch bis vor 200 Jahren war es üblich, Mineralien mit allen Sinnen zu untersuchen und zu beschreiben, weshalb der Chemiker Martin Heinrich Klaproth (1743 bis 1817) festhielt, dass Platin "weder Geruch noch Geschmack" hat.

Platin ist von undurchsichtiger Transparenz, der Glanz ist wie für Metalle charakteristisch metallisch. Platin weist keine Spaltbarkeit auf, der Bruch ist hakig. Weiterhin zeigt Platin eine geschmeidige Tenazität – lässt sich platt hämmern oder drahtartig auseinander ziehen, ohne dabei zu zerreißen bzw. ist "in einem hohen Grade dehnsam und streckbar" (Klaproth, 1807).

Die Mohshärte von Platin beträgt 4 bis 4,5 auf der 10-stufigen Skala der Härte von Mineralien nach dem Mineralogen Friedrich Mohs (1773 bis 1839) bei einer Dichte von 21,4 g/cm³, und "übertriff alle Metalle, selbst das Gold, in seinem eigenthümlichen Gewichte" (Gren; 1797). Dem schließt sich sein Kollege Emmerling an, der Platin als "ausserordentlich schwer" bezeichnet.

Entstehung und Verbreitung von Platin

Platin ist hauptsächlich in basischen und ultrabasischen Gesteinen magmatischen Ursprungs zu finden; kann aber auch in Seifenlagerstätten vorkommen.

Die Vorkommen von Platin sind unter anderem mit Chalkopyrit, Chromit, Ilmenit, Magnetit und Olivin vergesellschaftet.

Abbauwürdige Lagerstätten von Platin befinden sich bspw. in Irland; Cornwall/England; Bretagne/Frankreich; Straubing (Bayern)/Deutschland; Katalonien/Spanien; Ural und im Osten von Russland; Süden von Kongo; mittleres China; Papua Neuguinea; New South Wales und Tasmanien/Australien; Neuseeland; Mexiko; Utah, Wyoming, Kalifornien, Oregon und Alaska/USA sowie im Südosten Kanadas.

Verwendung und Bedeutung von Platin

Platin ist ein sehr beständiges Material – es verfärbt sich weder unter Sauerstoffeinfluss noch ist es leicht zu schmelzen (Schmelzpunkt: 1.768,3 °C; Siedetemperatur: 3.825 °C).

Deshalb wird Platin in der chemischen Industrie, als Widerstandsthermometer, für Legierungen, Schmelztiegel in der Porzellan- und Glasproduktion verwendet. Weiterhin wird Platin als Katalysator und zur Herstellung von Schmuck genutzt.

Wertanlage Platin

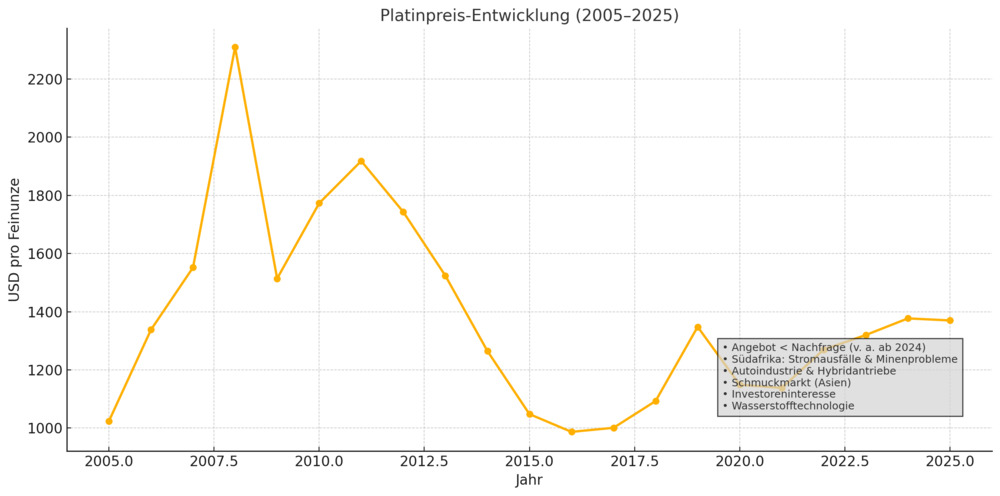

Der Wert von Platin schwankt. Geopolitische Spannungen, Verfügbarkeiten und die Nachfrage bewirkten, dass der Preis für eine Feineunze (= 31,10 g) erheblichen Schwankungen unterlag. Derzeit variiert der Wert des Edelmetalls zwischen 1300 und 1700 US-Dollar pro Feinunze.

So bewirkten beispielweise im Jahr 2008 sich wiederholende Stromaufälle, Streiks und Schleßungen von Minen, dass die Förderung von Platin eingeschränkt erfolgte. Eine Tatsache, die nicht spurlos an der Platingewinnung vorbeiging, insofern 75 bis 80 % des weltweit abgebauten Platins aus Südafrika stammen. Die Folge: in den folgenden Jahren kam es zu einem Markt-Defizit aufgrund des sinkenden Angebots bei steigender Nachfrage.

Im Laufe der Zeit wurde die Bedeutung von Platin als wichtiges Metall in der Automobilbranche immer größer, da Platin in Katalysatoren von Dieselmotoren und Hybridfahrzeugen verbaut wird.

Parallel dazu stieg die Nachfrage nach Platin seitens der Schmuckindustrie. Gold. Die hohen Goldpreise sorgten für eine Verlagerung der Ressourcen hin zu Platin als Material für die Herstellung von Schmuck.

Nachweis von Platin

Enthält Platin geringe Mengen an Eisen, so ist das Mineral leicht magnetisch. Platin ist in Königswasser löslich.

Auch interessant:

- Schlacke - Nebenprodukt der Erzverhüttung

- Erz - Metallhaltige Gesteine und Mineralien

- Coltan - Mineralischer Rohstoff für die Technologie

Quellen:

- Pfingsten, J. H. (1781): Von der Platina. IN: Bibliothek Ausländischer Chemisten, Mineralogen und mit Mineralien beschäftigter Fabrikanten nebst derley Biographischen Nachrichten

- Gmelin, J. F. (1790): Platina. IN: Grundriß der Mineralogie

- Lenz, J. G. (1794): Platin. IN: Versuch einer vollständigen Anleitung zur Kenntniss der Mineralien. Metalle und Gebirgsarten

- Emmerling, L. A. (1796): Platin. IN: Lehrbuch der Mineralogie

- Gren, F. A. C. (1797): Platin. IN: Grundriß der Chemie. Nach den neuesten Entdeckungen entworfen und zum Gebrauch akademischer Vorlesungen eingerichtet

- Estner, F. J. A. (1799): Platin. IN: Versuch einer Mineralogie für Anfänger und Liebhaber

- Scherer, A. N. (1800): Platin. IN: Allgemeines Journal der Chemie

- Klaproth, M. H. (1809): Platin, Platinum, Weißes Gold. IN: Chemisches Wörterbuch

- Krünitz, J. G. (1810): Platina. IN: Oeconomische (Oekonomisch-technologische) Encyclopädie, oder allgemeines System der Land- Haus- und Staats-Wirthschaft

- Bauer, J.; Tvrz, F. (1993): Der Kosmos-Mineralienführer. Mineralien Gesteine Edelsteine. Ein Bestimmungsbuch mit 576 Farbfotos. Gondrom Verlag GmbH Bindlach

- Pellant, C. (1994): Steine und Minerale. Ravensburger Naturführer. Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH

- Korbel, P.; Novak, M. und W. Horwath (2002): Mineralien Enzyklopädie, Dörfler Verlag

- Okrusch, M. und Matthes, S. (2013): Mineralogie. Eine Einführung in die spezielle Mineralogie, Petrologie und Lagerstättenkunde. Springer Verlag Berlin Heidelberg

- www.mindat.org - Platinum

- www.finanzen.net - Tagesaktuelle Rohstoffpreise