Muschelkalk

Muschelkalk - Ein Stein mit fossilen Muscheln

Der Name Muschelkalk umschreibt nicht nur eine lithostratigraphische Einheit der Trias, die auf den Zeitraum vor 243 bis 235 Mio. Jahren datiert wird, Muschelkalk ist gleichzeitig auch ein Gestein, das über beachtliche Gehalte an fossilen Muscheln verfügt. Angelehnt an die kalkhaltige Zusammensetzung und die vielen sichtbaren Fossilien in Form von Muscheln gab der deutsche Geologe Georg Christian Füchsel (1722 bis 1773) dem Gestein im Jahr 1761 den Namen "Muschelkalch".

Eigenschaften von Muschelkalk

Definition: Muschelkalk ist ein Sedimentgestein biologischer Klassifikation mariner Herkunft (= im Meer gebildet), das aber auch in Süßwasserbereichen entstanden sein kann.

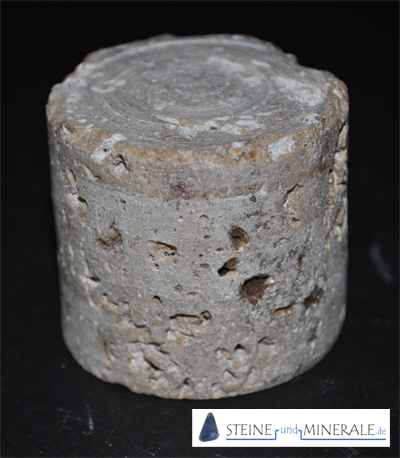

Die Farbe von Muschelkalk ist hell und typischerweise hellgrau, hellbraun bis beige oder gelbgrau.

Die Zusammensetzung von Muschelkalk wird von fossilen Muschelschalen dominiert, die sowohl vollständig konserviert sein können, genau wie die Muschel als Bruchstücke vorliegen können.

Der Fossilgehalt von Muschelkalk wird hauptsächlich durch Muscheln repräsentiert, wobei ebenfalls Armfüßer und Stachelhäuter vorhanden sein können. Das Zementationsmaterial von Muschelkalk ist vorrangig Calcit. Zu einem weitaus geringerem Anteil besteht Muschelkalk aus Quarz, Pyrit, Feldspat, Glimmermineralen, Glaukonit oder Chlorit - Mineralien, die wiederum auch die Farbnuancen von Muschelkalk beeinflussen.

Das Sedimentgestein ist von fein- bis mittelkörniger Korngröße bei vorwiegend eckig-kantiger Kornform der Gemengteile bzw. mineralischen Bausteine des Gesteins.

Das Gefüge ist muschelig bei einer Dichte von 2,7 g/cm3.

Entstehung und Verbreitung von Muschelkalk

Muschelkalk entstand wie andere Sedimentgesteine auch durch die Vorgänge von Ablagerung und Verfestigung von Muscheln, Skeletten oder sonstigen kalkhaltigen Ausscheidungen von Lebewesen, die vor Jahrmillionen in Salz- und Süßwasserbereichen lebten.

Als Ablagerungszeitraum des Muschelkalks gilt die gleichnamige Gruppe der germanischen Trias, also vor 243 bis 235 Mio. Jahren.

Die Vorkommen von Muschelkalk sind weltweit verbreitet, insbesondere im Bereich des nördlichen und südlichen Wendekreises bei jeweils 23°26` N bzw. S gibt es zahlreiche Fundorte von Muschelkalk.

Die deutschen Muschelkalkvorkommen befinden sich u.a. in Rüdersdorf bei Berlin (Brandenburg); Karlstadt, Grafenwöhr, Würzburg (Bayern); Freudenstadt, Göppingen, Wutachschlucht im Schwarzwald, Crailsheim, Heilbronn (Baden-Württemberg); Mühlhausen, Jena (Thüringen), Trier-Saarburg (Rheinland-Pfalz). In Polen sind mächtige Muschelkalklagen in Oberschlesien, Kielcer Bergland und im Katzbachgebirge bekannt.

Bedeutung und Verwendung von Muschelkalk

Aufgrund der Festigkeit und hohen Verwitterungsstabilität findet Muschelkalk vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Aus dem Naturstein werden zum Beispiel Bodenfliesen, Grabsteine, Treppen, Bordsteine, Mauern, Arbeitsplatten und Wandverkleidungen hergestellt. Auch als Baumaterial findet Muschelkalk Verwendung, wie bspw. bei der Eckartsburg Eckartsberga. Zudem wird Muschelkalk als Gleisschotter, Zuschlagstoff in Zement, zum Verputzen oder zur Extraktion von Erzen genutzt.

Ferner ist Muschelkalk zwecks Rekonstruktion der Erdgeschichte für die Wissenschaft von Interesse, genau wie das Gestein teilweise über abbauwürdige Mengen an Erzen verfügt.

© www.steine-und-minerale.de | Alle Inhalte - Texte und Bilder - sind urheberrechtlich geschützt

Auch interessant:

- Pseudofossilien - Fossilien, die keine sind

- Findlinge - Verirrte Steine aus dem hohen Norden

- Crailsheimer Trochitenkalk - Kalkstein mit fossilen Seelilien

Quellen:

- Füchsel; G. C. (1761): Acta Academiae electoralis mogvntinae scientiarvm vtilivm quae Erfordiae est

- Heyse, G. F. (1843): Ueber den Muschelkalk und seine Versteinerungen in der Gegend von Aschersleben

- Giebel, C. G. A. (1856): Die Versteinerungen im Muschelkalk von Lieskau bei Halle

- Maresch, W., Medenbach, O.; Trochim, H.-D. (1987): Die farbigen Naturführer Gesteine. Mosaik Verlag GmbH München

- Zirkel, F. (1893): Muschelkalk. IN: Lehrbuch der Petrographie

- Murawski, H. (1992): Geologisches Wörterbuch. Ferdinand Enke Verlag Stuttgart

- Pellant, C. (1994): Steine und Minerale. Ravensburger Naturführer. Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH

- Schumann, W. (1994): Steine und Mineralien sammeln; finden, präparieren, bestimmen. BLV Verlag München