Minium

Minium - Das Rotpigment der Malerei

Lange Zeit, bevor der britische Mineraloge James Smithson (1795 bis 1829) Minium im Jahr 1806 ausführlich beschrieb, war das Mineral durchaus schon bekannt. Allerdings nicht im Zusammenhang als natürliches Mineral, vielmehr bedienten sich historische Künstler eines Rotpigments, das über das Calcinieren aus Bleimineralien gewonnen wurde. Jenes Pigment war schon zu Zeiten von Plinius (23 bis 79 n.Chr.) ein Begriff und wurde bereits damals Minium genannt. Aus diesem Wort entwickelte sich im Laufe der Jahre das Wort Mennige - eine Bezeichnung, die ebenfalls in der Welt der Farben verankert ist.

Als im späten 18. Jahrhundert schließlich natürliche Vorkommen von Minium, oder wie Smithson es nennt: "native Minium", entdeckt wurden, erhielt das Mineral in Anspielung an ohnehin schon verwendete Bezeichnung den Namen Minium.

Eigenschaften von Minium

Minium zählt mit der chemischen Zusammensetzung Pb2+2Pb4+O4 Mineralklasse der Oxide.

Die Farbe von Minium ist rot, das sowohl ins Orangefarbene oder Braunstichige gehen kann.

Die Beschreibung der Farbe von Minium fällt bei den Mineralogen der Vergangenheit etwas detaillierter aus. So charakterisiert Johann Friedrich Ludwig Hausmann (1782 bis 1859) die Farbe als "morgenroth", Robert Jameson (1774 bis 1854) spricht von "scarlet-red", scharlachrot, und Carl Ludwig Giesecke (1761 bis 1833) spricht von "cinnabar-red", zinnoberrot.

Die Strichfarbe von Minium hingegen ist orangegelb , oder mit den Worten von Hausmann: "oraniengelb".

Aufgrund der Farbe und Vorkommen wurde Minium lange Zeit mit Cinnabarit verwechselt, ähnelt optisch aber auch dem Mineral Lithargit.

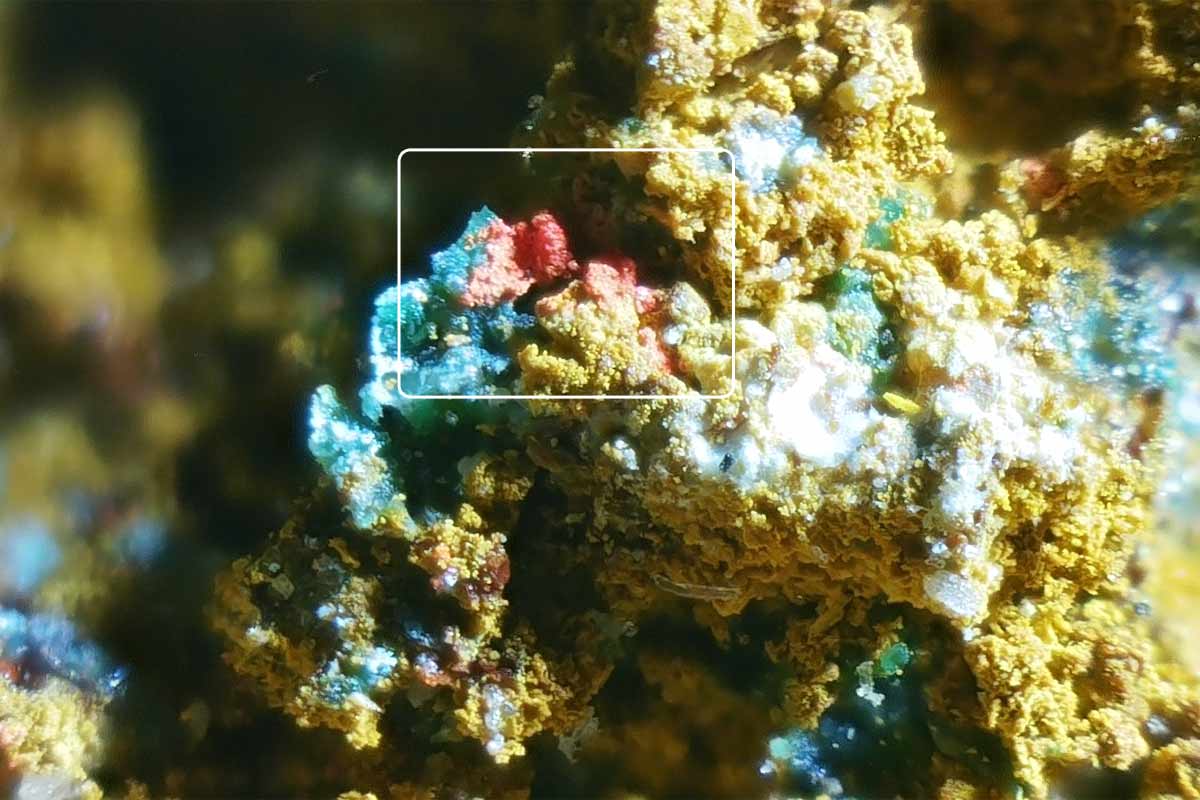

Minium kristallisiert dem tetragonalen Kristallsystem folgend und bildet dipyramidale Kristalle, die aufgrund der geringen Größe nur unter dem Mikroskop zu erkennen sind. Die Aggregate des Minerals sind erdig, pulverig bis derb; sehr häufig kommt das Mineral auch in Form eines Überzugs auf anderen Mineralien vor.

Das bleihaltige Mineral Minium ist von fettigem bis matten Glanz und durchscheinender Transparenz. Daneben weist Minium eine vollkommene Spaltbarkeit auf.

Die Mohshärte von Minium beträgt 2,5 bei einer Dichte von 8,9 bis 9,2 g/cm³.

Entstehung und Verbreitung von Minium

Die Vorkommen von Minium sind an bleihaltige Lagerstätten gebunden, insofern Minium ein typisches Sekundärmineral ist, das aus der Oxidation von Bleimineralien hervorgegangen ist.

Die weltweiten Fundorte von Minimium sind auf einige wenige Orte verteilt. So kommt das seltene Mineral, beispielsweise in England, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Österreich, Italien, Spanien, Ungarn, Russland, Namibia, Südafrika, Iran, China, Australien, Mexiko, Kanada sowie die USA vor.

Je nach Fundstellte ist Minium unter anderem mit den Mineralien Anglesit, Descloizit, Cerussit, Gips, Baryt, Malachit, Elyit, Massicotit, Quarz, Zinkit, Galenit, Hemimorphit, Mimetesit, Wulfenit sowie Lithargit vergesellschaftet.

Verwendung und Bedeutung von Minium

Bedingt durch die Seltenheit von Minium ist das Mineral heutzutage von keinerlei wirtschaftlichem Interesse.

In der Vergangenheit wurde das Mineral als rotes Pigment in der Malerei geschätzt. Schon der Maler Albrecht Dürer (1471 bis 1528) setzte in seinem Gemälde „Jungfrau und Kind mit St. Anna“ auf Minium bzw. Mennige, genau wie Minium bei den Verzierungen in den Tempelanlagen von Agkor Wat in Thailand verwendet wurde.

Tatsächlich galt Dürers Heimatstadt Nürnberg über viele Jahre hinweg als die Stadt, in der laut Johann Caspar Zeisig alias Minerophilus Freibergensis (geb. 1721) das "schönste" Mennig hergestellt wurde. Unter dem Eintrag "Mennich, Mennig, Menge, Minium" beschreibt Minerophilus auch die verschiedenen Schritte der Herstellung. Demnach ist Minium "eine rothe Farbe, die aus Bley-Ertz, sonderlich aus Glantz bereitet wird, indem dieses calciniert, d.h. gebrannt wird, teilweise bis zu sechs Stunden (Macquer, 1789).

In den Aufzeichnungen des Naturwissenschaflers Franz Carl Achard (1753 bis 1821) sind zahlreiche Mischungen mit anderen Mineralien, u.a. Granat, sowie unterschiedlichen Salzen (z.B. Urinsalz, Glaubersalz, Sedativsalz) überliefert, mit denen Minium vermengt wurde, um verschiedene Braun- und Rottöne zu kreieren, die schließlich Verwendung in der Kunst fanden.

Minium kam aber auch als Pigment in der Glasur von Tonwaren bzw. Keramik zum Einsatz. Der Mediziner und Naturwissenschaftler Johann Jacob Bräuner (geb. 1647) schildert weiterhin, dass Minium ferner als Arznei in Form von Salben und Pflastern zur Wundheilung eingesetzt wurde.

Dass Minium heute nicht mehr als Farbpigment von Bedeutung ist, wird neben der Seltenheit auch mit der Giftigkeit des Minerals begründet. Bereits 1859 wurde von der Verwendung von Minium abgeraten und das Pigment als "schädliche Farbe" insbesondere für Spielzeug und "Conditorei-Waaren" (bspw. Backformen) eingestuft (siehe Erdmann, 1859).

Auch interessant:

- Aufbewahrung von Mineralien und Gesteinen

- Ägyptisch Blau - Ein Farbpigment aus Cuprorivait

- Titandioxid

Quellen:

- Bräuner, J. J. (1725): Minium. IN: Thesaurus sanctatis

- Achard, C. F. (1779): Versuche, die mit den böhmischen Granaten angestellt wurden. IN: Bestimmung der Bestandtheile einiger Edelgesteine

- Minerophilus (1784): Mennich, Mennig, Menge, Minium. IN: Neues und wohleingerichtetes Mineral- und Bergwerks-Lexicon, worinnen nicht nur alle und iede beym Bergwerk, Schmelz-Hütten, Brenn-Hause, Saiger-Hütten, Blau-Farben-Mühlen, Hammerwerken etc. vorkommende Benennungen, sondern auch deren Materien, Gefäße, Instrumenten und Arbeits-Arten Beschreibungen enthalten, alles nach der gebräuchlichen bergmännischen Mund-Art, so wohl aus eigener Erfahrung, als auch aus den bewährtesten Schriftstellern mit besonderm Fleiß zusammen getragen, und in Alphabetische Ordnung zu sehr bequemem Nachschlagen gebracht

- Gaius Plinius Caecilius Secundus (1787): Minium. IN: Caju Plinius Secundus Naturgeschichte Zehnter Band Mit welchen die Geschichte der Kunst und der Mineralogie anfänge · Band 10

- Macquer, P. J. (1789): Mennig, Minium. IN: Chymisches Wörterbuch oder allgemeine Begriffe der Chymie nach alphabetischer Ordnung. Aus dem Französ. nach der 2. Ausg. Übers. 2., verb. u. verm. Ausg.. 3. Dritter Theil. Von Gas, phlogisitisches bis K. Band 4

- Launay, L. d. (1802): Minium. IN: Mineralogie der Alten oder Darstellung der Erzeugnisse des Mineralreichs, wie sie den Alten bekannt waren, mit historischen Untersuchungen über den Gebrauch, der in jenen Zeiten davon gemacht wurde, u. einer vergleichenden Übersicht der alten u. neuen Mineralogie · Teil 2

- Smithson, J. (1806): Account of a discovery of native minium. In: Philosophical Transactions of the Royal Society of London

- Giesecke, C. L. (1832): Native Minium. IN: A Descriptive Catalogue of a New Collection of Minerals in the Museum of the Royal Dublin Society. To which is Added an Irish Mineralogy

- Hausmann, J. F. L. (1847): Mennige. IN: Handbuch der Mineralogie

- Erdmann, J. F. (1859): Schädliche Farben. IN: Archiv der deutschen Medicinalgesetzgebung und öffentlichen Gesundheitspflege für Ärzte, Apotheker und Beamte

- Dana, J. D. (1886): Minium. IN: Manual of Mineralogy and Lithology. Containing the Elements of the Science of Minerals and Rocks

- www.mindat.org - Minium