Schneeflockenobsidian

Schneeflockenobsidian - Alternder Obsidian

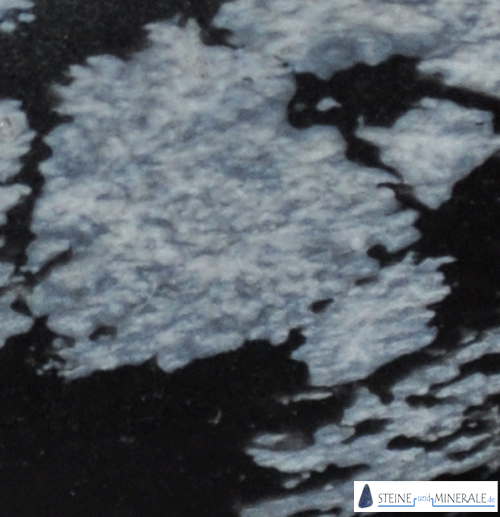

Der Name Schneeflockenobsidian spielt ist eine Anspielung auf die charakteristische weißen, schneeflockenartigen Zeichnungen auf dem schwarzen Grund des Obsidians.

Der Begriff Schneeflockenobsidian tauchte erstmals 1959 im Kontext der Schmuckherstellung auf. In älterer Fachliteratur hingegen begegnet man Schneeflockenobsidian unter der Bezeichnung „weiß gefleckter Obsidian“, etwa in den Schriften des Mineralogen Karl Cäsar von Leonhard (1779 bis 1862).

Eigenschaften von Schneeflockenobsidian

Schneeflockenobsidian ist eine Varietät des tiefschwarzen Obsidians. Sowohl Schneeflockenobsidian wie auch Obsidian gehören zu den magmatischen Gesteinen extrusiver Herkunft und zählen innerhalb der Gesteinsklassifikation zu den vulkanischen Gläsern.

Die Farbe von Schneeflockenobsidian reicht von dunkelgrau bis schwarz, durchsetzt von den charakteristischen weißen schneekristallähnlichen Zeichnungen. Der Name Schneeflockenobsidian setzte sich allerdings erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts durch. In älteren mineralogischen Werken findet sich stattdessen die Beschreibung als „Obsidian mit schneeweißen Flecken“ oder von Obsidian "mit gestreifter, geflammter oder gefleckter Farbenzeichnung" (Naumann, 1849).

Die Korngröße von Schneeflockenobsidian ist sehr feinkörnig, d.h. die einzelnen Mineralbestandteile des Gesteins sind mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen (Mehr dazu: Die Eigenschaften von Obsidian). Die Kristallform des vulkanischen Glases ist vorwiegend amorph, durch die radialstrahligen Einschlüsse auch xenomorph. Der Bruch von Schneeflockenobsidian ist muschelig und scharfkantig, die Spaltbarkeit ist nicht vorhanden.

Die Mohshärte von Schneeflockenobsidian beträgt 5 bis 5,5 auf der 10-stufigen Skala der Härte von Mineralien und Gesteinen nach dem Mineralogen Friedrich Mohs (1773 bis 1839), die Dichte beläuft sich auf 2,3 bis 2,6 g/cm3.

Entstehung und Verbreitung von Schneeflockenobsidian

Schneeflockenobsidian ist ein vulkanisches Gesteinsglas, das entsteht, wenn glutflüssiges Magma bei einem Ausbruch so rasch abkühlt, dass sich keine geordneten Kristallstrukturen ausbilden können.

Die namensgebenden weißen Schneeflocken im Gestein markieren Bereiche, in denen das Glas allmählich auszukristallisieren beginnt. Dass sich die weißen Zeichnungen zeigen, ist gleichzeitig ein Merkmal des Alterungsprozesses von Obsidianen: Frisch entstandener Obsidian zeigt sich tiefschwarz, während sich mit zunehmendem Alter die typischen hellen Zeichnungen herausbilden.

Die Vorkommen von Schneeflockenobsidian beschränken sich auf Regionen der Erde, die vom Vulkanismus geprägt sind oder waren.

Bedeutende Fundorte befinden sich z.B. in Italien; Island; Griechenland; Türkei; Kanarische Inseln/Spanien und USA.

Verwendung und Bedeutung von Schneeflockenobsidian

Genau wie gewöhnlicher Obsidian wurde auch der Schneeflockenobsidian bereits in prähistorischer Zeit verwendet, um Messer, Klingen und andere Werkzeuge herzustellen. Der Grund: der scharfkantige Bruch von Schneeflockenobsidian stellte sich als ideales Material für die Herstellung robuster Schneidewerkzeuge heraus.

In der Geologie dient Schneeflockenobsidian zudem zur Altersbestimmung von Vulkanausbrüchen, die mithilfe von Isotopenanalysen am Gestein durchgeführt wird.

Daneben wird Schneeflockenobsidian vor allem als Schmuckstein geschätzt: Die charakteristischen, schneeflockenähnlichen Zeichnungen kommen besonders in Glattschliffen – etwa als Perlen oder Cabochons – zur Geltung.

Auch interessant:

- Pechstein und Obsidian unterscheiden

- Die Geschichte der Heilsteine: Von Plinius über Hildegard von Bingen und die Medicinalsteine aus Apotheken

- Moldavit - Ein flaschengrünes Gesteinsglas entstanden durch Asteroiden

Quellen:

- Leonhard, K. C. (1823): Obsidian. IN: Charakteristik der Felsarten

- Naumann, C. F. (1849): Obsidian IN: Lehrbuch der Geognosie

- Sinkankas, J. (1959): Gemstones of North America

- Maresch, W., Medenbach, O.; Trochim, H.-D. (1987): Die farbigen Naturführer Gesteine. Mosaik Verlag GmbH München

- Schumann, W. (1992): Edelsteine und Schmucksteine: alle Edel- und Schmucksteine der Welt; 1500 Einzelstücke. BLV Bestimmungsbuch, BLV Verlagsgesellschaft mbH München

- Pellant, C. (1994): Steine und Minerale. Ravensburger Naturführer. Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH

- Schumann, W. (2020): Edelsteine und Schmucksteine. Alle Arten und Varietäten 1900 Einzelstücke. BLV, ein Imprint von GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH