Kalkstein

Kalkstein - Eigenschaften, Entstehung und Verwendung

englisch: limestone | französisch: calcaire

Lapis calcereus = Kalkstein

Der Name Kalkstein steht in direktem Zusammenhang mit der chemischen Zusammensetzung, insofern kalkhaltige bzw. calciumcarbonathaltige Mineralien die mineralischen Bausteine von Kalkstein sind.

Bis ins 17. Jahrhundert hinein wurde Kalkstein in der Literatur unter dem lateinischen Begriff Lapis calcereus - kalkiger Stein - geführt, bis sich der Name Kalkstein durchsetzte.

Eigenschaften von Kalksteinen

Definition Kalkstein: Kalkstein ist ein detritisches Sedimentgestein mariner (= im Meer) Herkunft, dessen Gemengteile vorwiegend von calciumcarbonathaltigen Mineralien bestimmt werden.

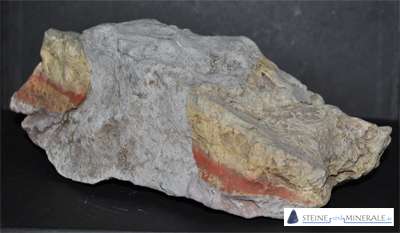

Verschiedene mineralische und organische Beimengungen sind es, welche den eigentlich weißen Kalkstein in zahlreichen Farbgebungen erscheinen lassen, die Mineraloge Franz Joseph Anton Estner (1730 bis 1801) 1797 detaillierter aufschlüsselt: "Seine gewöhnlichen Farben sind die grauen von allen Abänderungen, (...) aus der grauen Farbe geht er in die graulich-schwarze und schwärzlichgraue, zuweilen in die graulichweiße, sehr selten in die schnee- und gelblichweiße, öfters durch die braun-ziegel-blut-fleisch und leibrothe in die isabell- und ockergelbe, seltner in die berg-schwärzlich- und blaßgrünlichgelbe, öfters aber in die gelblich- und rothlichbraune bis in die leberbraune Farbe über".

So färbt Hämatit rötlich, während Chlorit und Glaukonit Kalkstein grüner wirken lassen.

Die Farbe von reinem, unverfälschten Kalkstein ist weiß und wird gelblich-braun durch das Vorhandensein von Siderit und Limonit im Gestein, oder erhält durch Kohle und Bitumen eine dunkelgraue bis schwarze Farbe.

Bedingt durch die mineralische Komposition ist die Farbe von Kalkstein nicht immer rein, sondern auch gefleckt, gestreift oder beinahe marmoriert.

Kalkstein wird der Zusammensetzung wegen zu den monomineralischen Gesteinen gezählt, deren Großteil der Gemengteile (= Minerale, aus denen ein Gestein besteht) von einer Mineralart dominiert wird. Im Fall von Kalkstein ist es mit einem Anteil von bis zu 95 % entweder Calcit oder Aragonit - zwei calciumcarbonathaltige Minerale. Als Nebengemengteile treten Dolomit, Feldspäte, Tonminerale, Brucit, Siderit, Quarz oder Minerale der Glimmergruppe auf, aber auch Opal ist als Gemengteil möglich.

Das Gefüge von Kalkstein ist porenreich, oolithisch (z.B. Rogenstein), muschelig, kristallin oder kompakt bei fein- bis grobkörniger Korngröße.

Die Dichte von Kalkstein beträgt 2,70 bis 2,90 g/cm³ bei einer Gesteinshärte von 3 auf der Mohs´schen Skala.

Entstehung und Verbreitung von Kalkstein

Kalkstein ist ein Relikt von weit in die Erdgeschichte zurückreichende Überflutungen und der darin lebenden Organismen. Jene Organismen – Kalkalgen, Crustacea (Krebse), Mollusken, Trochiten/Bonifatiuspfennige, Donnerkeile, Brachiopoden, Foraminiferen und Korallen – lieferten nach deren Ableben oder durch Ausscheidungen in der Zeit vor 145,5 bis 65,5 Mio. Jahren das Ausgangsmaterial für die Bildung von Kalkstein. Heute noch sind mitunter Reste der genannten Organismen im Kalkstein als Fossilien enthalten, wie bspw. im Crailsheimer Trochitenkalk, der über beträchtliche Gehalte an Trochiten - versteinerten Seelilienstängeln - verfügt. Unter dem Gewicht aufliegender Schichten und dem Verlanden des damaligen Kreidemeeres wurden die Kalkschichten entwässert und verdichtet.

Zusätzlich enthaltene Minerale wie Calcit, Dolomit oder Gips bewirkten zudem die stabile Verkittung des einstigen Lockermaterials.

Der vom Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler (BDG e.V.) zum Gestein des Jahres 2010 erklärte Kalkstein ist ein weit verbreitetes Gestein. Der Anteil von Kalksteinen an den globalen Vorkommen aller Sedimentgesteine beträgt 10 %.

Ein Teil der Alpen/Europa wird gänzlich aus dem Gestein aufgebaut, erkennbar am Namen Kalkalpen.

Zudem befinden sich weitere Kalksteinvorkommen in Schweden; Dänemark; Französischer Jura/Frankreich; England; Belgien; Schwarzwald, Schwäbische Alb, Stuttgart (Baden-Württemberg), Fränkische Alb (Bayern, sog. Jurakalk oder Jura-Marmor), Hunsrück, Eifel, Westfalen, Weserbergland, Erzgebirge, Thüringer Becken, Rüdersdorf (Brandenburg)/Deutschland; Griechenland; Italien; Kroatien; Serbien; Ghana; Tunesien; Vietnam (sog. Vietnamesischer Blaustein); China; Iran; Irak; Türkei; Japan und USA, wo sich gleichzeitig im US-Bundesstaat Michigan die weltweit größten Kalksteinlagerstätten befinden.

Kalkstein und Marmor

Marmor und Kalkstein werden bisweilen miteinander verglichen und/oder verwechselt.

Bis auf die Farbe und die mineralische Zusammensetzung haben beide Gesteine wenige Gemeinsamkeiten.

Der wesentliche Unterschied zwischen Kalkstein und Marmor ist die Entstehung. Während Kalkstein ein Sediment- bzw. Ablagerungsgestein ist, handelt es sich bei Marmor um ein Gestein metamorphen Ursprungs. Metamorphite sind Gesteine, die aus Umwandlung unter hohen Druck- und/oder Temperaturverhältnissen aus anderen Gesteinen hervorgehen. Im Fall von Marmor kann das Ausgangsgestein sehr wohl Kalkstein sein, aber auch andere kalkhaltige Gesteine. Im Zuge der Regional- oder Kontaktmetamorphose, bpsw. während der Gebirgsbildung, tektonischen Aktivitäten oder infolge von aufsteigenden Magma, kann der Mineralbestand des ursprünglichen Gesteins verändert werden, genau wie das Gefüge des Gesteins.

Bedeutung und Verwendung von Kalkstein

Bereits im alten Ägypten machten sich die Menschen den Naturstein zunutze und errichteten aus Kalkstein unter anderem die Pyramiden von Gizeh.

Historisch ist auch die Verwendung als Mühlstein (Launany, 1800).

Heutzutage wird Kalkstein für die Fertigung von Fliesen, Arbeitsplatten, Fassaden- und Wandverkleidung (teilweise unter dem irreführenden Handelsnamen Antikmarmor) oder als Schotter, Pflasterstein und Splitt verwendet. Weiterhin ist Kalkstein für die Herstellung von Zement, Glas, für Farbe und als Polierkörper in Zahncremes von Bedeutung.

Als Baumaterial im Außenbereich ist Kalkstein nur bedingt empfehlenswert, insofern saurer Regen und in der Luft enthaltene Rauchgase dem Naturstein zusetzen. Ein berühmtes Beispiel, bei dem Kalkstein als Baumaterial Verwendung fand, ist das Washington Monument in Washington/USA.

Vergleichsweise neu ist die Verwendung von Kalkstein als Material zur Herstellung von Steinpapier. Fein zermahlen wird das Sedimentgestein mit Polyethylen-Harz vermengt und zu Papier aufbereitet. Steinpapier eignet sich zum Schreiben genau wie gewöhnliches Papier, wartet aber unter anderem mit Wasserbeständigkeit auf. Zudem wird bei der Herstellung auf Wasser und die Ressource Holz verzichtet.

Nachweis von Kalkstein

Kalkstein lässt sich mit verdünnter Salzsäure auf Echtheit untersuchen – unter Schaumentwicklung löst sich Kalkstein oberflächlich auf.

Auch interessant:

- Steinpapier: Schreiben auf Kalkstein

- Steter Tropfen höhlt den Stein - Ein Sprichwort aus Sicht der Geologie

- Brachiopoden - Kopflose Mollusken

© www.steine-und-minerale.de | Alle Inhalte - Texte und Bilder - sind urheberrechtlich geschützt. Keine Verwendung ohne vorherige schriftliche Genehmigung.

Quellen:

⇒ Schröter, J. S. (1800): Lithologisches Real- und Verballexicon. Band 3

⇒ Estner, F. J. (1797): Versuch einer Mineralogie für Anfänger und Liebhaber. Thon- Talk- Kalk- Barytgeschlecht und Sidneyerde; nebst Bemerkung der in den vorzüglichsten Wiener-Kabineten sich auszeichnenden Mineralien und Fossilien. II. Band. Zweyte Abtheilung · Band 2, Teil 2

⇒ Launay, L. d. (1800): Mineralogie der Alten, oder Darstellung der Erzeugnisse des Mineralreichs, wie sie den Alten bekannt waren

mit historischen Untersuchungen über den Gebrauch, der in jenen Zeiten davon gemacht wurde, und einer vergleichenden Übersicht der alten und neuen Mineralogie.

⇒ Pellant, C. (1994): Steine und Minerale. Ravensburger Naturführer. Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH

⇒ Schumann, W. (1991): Mineralien Gesteine – Merkmale, Vorkommen und Verwendung. BLV Naturführer. BLV Verlagsgesellschaft mbH München

⇒ Maresch, W., Medenbach, O.; Trochim, H.-D. (1987): Die farbigen Naturführer Gesteine. Mosaik Verlag GmbH München*

⇒ Murawski, H. (1992): Geologisches Wörterbuch. Ferdinand Enke Verlag Stuttgart

⇒ Schumann, W. (1994): Steine und Mineralien sammeln; finden, präparieren, bestimmen. BLV Verlag München