Bernstein

Bernstein - Entstehung und Herkunft

englisch: amber | französisch: ambre

Inhaltsverzeichnis Bernstein

- Bernstein = Fossiles Harz

- Eigenschaften von Bernstein

- Verbreitung und Entstehung von Bernstein

- Verwendung und Bedeutung von Bernstein

- Bernstein erkennen und bestimmen

- Bernstein und weißes Phosphor

Bernstein = Fossiles Harz

Wenn Bernstein mit Feuer angezündet wird, entsteht ein harziger Geruch sowie eine gelbe Flamme bzw. mit den Worten des Naturwissenschaftlers Johann Friedrich Gmelin (1748 bis 1804), gibt Bernstein beim Erwärmen einen "sehr angenehmen Geruch von sich" und "brennt mit heller weisser Flamme und aschgrauem Rauche". Abgeleitet von dieser Eigenschaft bei hohen Temperaturen zu brennen entstand der aus dem Niederdeutschen stammende Name Börnstein (börnen oder bernen = brennen) und später Bernstein.

Eigenschaften von Bernstein

Definition: Bernstein ist ein biogenes Sediment bestehend aus dem fossilen Harz der Kiefer Pinus succinifera (sog. Bernsteinkiefer). Gelegentlich findet man deshalb die alternative Bezeichnung Succinit, die sich auf Bernsteine aus der Ostsee bezieht.

Aufgrund der organischen Zusammensetzung wird Bernstein auch nicht den Gesteinen oder Mineralien zugeordnet, sondern den fossilen Harzen.

Bernstein ist amorph (weist keine Kristallstruktur auf), kann in einigen Fällen kristalline Bestandteile enthalten, die von im Bernstein eingeschlossenen Mineralien stammen und mitunter einen Einfluss auf die Farbe des Fossils haben. So verleiht beispielsweise im Bernstein eingeschlossener Pyrit Bernsteinen einen Grünstich, während Eisenoxide Bernsteine rötlich färben.

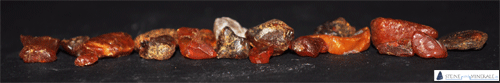

Die Aggregate von Bernstein erscheinen in zahlreichen Formen, darunter als Tropfen, abgerundete Körner, Plättchen oder Knollen - allesamt in unterschiedlichen Größen

Der Bruch von Bernsteinen ist muschelig, die Spaltbarkeit nicht vorhanden. Der Glanz ist harzartig; während Bernsteine mit rindenartigen Verwitterungskrusten einen erdig-matten Glanz aufweisen.

Die Transparenz von Bernsteinen variiert zwischen durchsichtig und durchscheinend - Gmelin beschreibt es im Jahr 1790 als "verschiedene Stufen von Durchsichtigkeit, oft gar keine, oder auf durchsichtigem Grunde trübe Wolken und undurchsichtige Flecken und Adern", wobei Einschlüsse von Gasen, Blüten und Samen, Pflanzenteilen oder Insekten wie bspw. Fliegen, Mücken oder Ameisen, Bläschen oder Risse im Bernstein einen Einfluss auf die Transparenz haben.

Durch vorsichtiges Erwärmen können "Unreinheiten" in Form von Bläschen oder Rissen im Bernstein ausgebessert werden, wobei damit zu rechnen ist, dass sich auch die Farbe ändert und rot oder gelb wird.

Bernstein ist ein sehr weiches Material, dessen Mohshärte mit 2 bis 2,5 auf der 10-stufigen Skala der Härte von Mineralien nach dem deutschen Mineralogen Friedrich Mohs (1773 bis 1839) angegeben wird, lässt sich vorsichtig mit den Zähnen am Rand abbeißen, mit einem Fingernagel oder Messer ritzen.

Die Dichte von Bernstein beträgt 1,05 bis 1,10 g/cm3. Damit ist Bernstein so leicht, dass er im salzigen Meerwasser schwimmend über weite Entfernungen transportiert werden, ehe das fossile Harz am Festland abgelagert wird.

Russischer Bernstein - Preßbernstein

Im Handel werden häufig große Bernsteine angeboten. Tatsächlich handelt es sich besonders großen Exemplaren oft um sogenannten Russischen Bernstein. Russischer Bernstein ist keine regionale Varietät, sondern der Handelsname für Bernsteine, die aus vielen kleinen Bernsteinen zusammengesetzt sind.

Damals noch unter dem Begriff Ambroid taucht Preßbernstein erstmals um 1800 im Jahresbericht des Vorsteher-Amtes der Kaufmannschaft zu Danzig unter der Phrase "Ambroid, die wichtigste Bernsteinimitation" auf.

Im Meyer Konversations-Lexikon aus dem Jahr 1890 wird die Herstellung von Ambroid beschrieben: "Das aus Bernsteinabfällen mit heißem Schwefelkohlenstoff und Äther dargestellte Ambroid", kann laut Julius Meyer (1874) aber auch "in eine plastische Masse verwandelt" werden, indem Bernsteinreste "mit einem Bindemittel unter hydraulischem Druck in Formen" gepreßt werden.

Noch heute wird unter vergleichbaren Voraussetzung Ambroid hergestellt: kleinere Bernsteine, Bernsteinsplitter oder -staub werden unter Druck (bis zu 3.000 bar) und einer Temperatur zwischen 200 und 250 °C in einem speziellen Druckbehälter, dem sog. Autoklav, erhitzt und miteinander verschmolzen bzw. zu großen Bernsteinen gepresst.

Die Farbe von Bernstein

Die Farbvielfalt von Bernstein ist groß, wobei Bernstein "immer eine gelbe Farbe (hat), die manchmal in die rothe, seltener in andere Farben spielt" (Gmelin, 1790). Eine detaillierte Aufzählung der Farben von Bernstein beschreibt 1893 der Mineraloge Cornelius Doelter y Cisterich (1850 bis 1930): "orange, cadmiumorange, neutralorange, auch hyacinthroth; es giebt auch ganz blassgelbe, sowie braune". Weiterhin beobachtete er, dass die Farbe von Bernstein mit den Jahren nachdunkelt.

Bernsteine gibt es in

- glasklar, farblos: Klar/Klarbernstein

- hellgelb, toffee- oder karamellähnliche Farben: Butterscotch-Bernstein

- weiß: Knochen bzw. Knochenbernstein

- orange, braun, rot: Cherry-Amber/Kirsch-Bernstein oder Antik-Bernstein

- grau und schwarz: Schwarzfirnis-Bernstein

Die Farbe von Bernsteinen werden ursprünglich sowohl mit im Stein enthaltenen Mineraleinschlüssen sowie - weit häufiger als Ursache zu nennen - mit mikroskopisch kleinen Bläschen erklärt.

Je heller ein Bernstein ist, desto mehr mit Gas gefüllte Bläschen sind in Bernsteinen vorhanden. Bei farblosen und weißen Bernsteinen sind es bis zu 1 Mio. Bläschen pro mm2, die vorhanden sind. Dunkle Bernsteine hingegen weisen nur einen Bruchteil der Menge an Gasbläschen auf.

Entstehung und Verbreitung von Bernstein

Laut der griechischen Mythologie sind Bernsteine den Meleagriden zu verdanken; Fünf Schwester, die um ihren Bruder trauerten und deren Tränen sich in Bernstein verwandelten.

"Andere hielten ihn (Bernstein) für einen Saft oder Schweiss von Sonnenstrahlen, der vom Ozean ans Land getrieben würde" (Waldmann, 1882).

Beide Annahmen fallen dem Stand der Wissenschaft nach ins Reich der Sagen. Was aber stimmt, ist der Zusammenhang von Bernstein mit dem Meer.

Die Grundlage für die Entstehung von Bernstein ist organisches Material: das Harz von Nadelbäumen.

Nadelbäume sondern immer wieder tropfenförmig klebriges Harz ab, das optisch große Ähnlichkeit mit Honig hat. Das Harz, aus dem die Bernsteine der Ostsee bestehen, ist etwa 50 Millionen Jahre alt. Einige Bernsteine enthalten Einschlüsse wie kleine Lebewesen - fossil oder auch heute noch existent, Pflanzenteile oder Minerale, die während der Harzabsonderung in den Tropfen eingeschlossen wurden.

Diejenigen Harztropfen, die ins Meer gespült wurden oder anderweitig von Wasser bedeckt wurden, waren vor der Zersetzung geschützt, insofern überlagernde Meersandschichten die Zersetzung verhinderten. Gleichzeitig wurde durch den hohen Druck der aufliegenden Sedimentschichten das einst weiche Harz innerhalb von Jahrmillionen verfestigt.

Da viele Bernsteine immer noch von den Sandschichten des Meeres bedeckt sind, ist die beste Zeit im Jahr, um Bernsteine zu sammeln, der Winter, das Frühjahr und der Herbst. Aufbrausende Winde aus nördlicher Richtung wühlen den Meeresgrund kräftig auf und die Bernsteine werden von den Kräften der Natur ausgegraben und an den Strand gespült.

Besonders reichhaltige Bernsteinfunde kann man u.a. auf Sizilien; Myanmar; in Frankreich; Mexiko; USA; Niederlande; England; Dominikanische Republik; Kanada und in den USA, aber auch in Neuseeland; Mexiko; den Anrainerstaaten und an den Stränden der Inseln der Ostsee (z.B. Rügen) machen. Große Bernstein-Vorkommen wurden insbesondere in Kaliningrad/Russland belegt.

Verwendung und Bedeutung von Bernstein

Bernsteine sind von großem wissenschaftlichen Wert.

Eingeschlossene Fossilien (Pflanzen, Pflanzenteile oder Tiere) ermöglichen Rückschlüsse über die Entwicklung der Erde, Lebewesen und Umweltbedingungen zum Zeitpunkt der Entstehung.

Weiterhin wird Bernstein zur Herstellung von Dekorationsobjekten, "Stockknöpfen und anderen Galanteriewaren" (Gmelin, 1790) ebenso verwendet wie Bernstein ein beliebter Schmuckstein ist - allerdings nicht im späten 19. Jahrhundert, wenn man den Ausführungen von Doelter vertraut. Dem Mineralogen zufolge war Bernstein 1893 "als Schmuckgegenstand heute nicht besonders geschätzt". Lediglich "prähistorische Völker" verehrten Bernstein, genau wie Bernstein einen hohen Absatz im Orient und China fand.

Aktuell stehen im Besonderen helle, karamellfarbene Bernsteine in der Farbe Butterscotch/Butterscotch-Bernstein/Butterscotch Amber hoch im Kurs, die vor allem in China zu hohen Preisen verkauft werden.

In der Vergangenheit wurde Bernstein als "Rauchwerk" sowie "Haarpuder" verwendet, aber "auch um Kleidungsstücke gegen Motten zu verwahren" (siehe Gmelin, 1790).

Ebenso wurde Bernstein vor Jahrhunderten sogar als Wandverkleidung eingesetzt - eine Rekonstruktion des legendären Bernsteinzimmers (siehe auch: "In, auf und aus Gestein gebaut: Bernsteinzimmer") befindet sich heute im Katharinenpalast nahe St. Petersburg in Russland. Industriell findet Bernstein Einsatz, um Bernsteinsäure herzustellen und dient zudem als Isolationsmaterial in der Elektronik.

Heilstein Bernstein

Noch bis vor 250 Jahren wurde mit Bernstein als Arznei gearbeitet. Ärzte und Heilkundige verschrieben Bernstein bei vielen verschiedenen Krankheiten, sodass beinahe der Eindruck entsteht, Bernstein wäre das Allheilmittel für alle erdenklichen körperlichen und seelischen Beschwerden.

So wurde Bernstein beispielsweise „gegen Rheumatismus ins Ohr gesteckt“ (Monatsschrift für Ohrenheilkunde, 1868), half laut August Friedrich Hecker (1763 bis 1811, Arzt) und Johann Jakob Bernhardi (1774 bis 1850) aber auch „bei kalten wässrigen Geschwülsten rheumatischen Schmerzen, Zahnweh, Vorfällen des Mastdarms, der Scheide, bei angeschwollenen Drüsen, Schwäche der Gelenke, Rhachitis, bei Windelbrüchen der Kinder“ sowie „bei Wunden, unreinen Geschwüren, Knochenfraß“. Der Lehrer Franz Waldmann (1847 bis 1903) 1883 ergänzend dazu: „gegen hysterische Beschwerden, gegen Uterin- und andre Krämpfe gegen verscheidene weibliche Krankheiten, gegen Hüften- und Wadenschmerz und anhaltendes Erbrechen, zur Verteilung von Wassergeschwülsten (…), bei zahnenden Kindern“.

Dass die Behandlung von Krankheiten mit Bernstein nicht ganz ohne Risiken ist, wussten bereits Ohrenärzte 1868, nachdem Patienten mit Rheuma mit Bernstein behandelt wurden. Der Bernstein wurde ins Ohr gesteckt und schon bald zeigte sich eine Entzündung, die nach der damaligen Praxis mit Blutegeln behandelt werden musste.

Der Arzt August Friedrich Hecker schreibt 1815: „so ist er doch, besonders als inneres Arzneimittel, ganz entbehrlich“ - sprich: die Wirkung von Bernstein auf Krankheiten geht gegen Null. Ähnliches meint sein Kollege Gotthilf Wilhelm Schwartze (1787 bis 1855), demnach Bernstein „keine besonderen Heilkräfte“ besitzt und die desinfizierende und narkotisierende Wirkung vielmehr dem Alkohol oder Ether zu verdanken ist, mit denen die verschriebene Bernsteintinktur („Tinctura Succini simplex et alcalina“ (Hecker und Bernhardi, 1830)) angesetzt wurde, da es sich bei dieser laut Schwartze nur um „aufgelöstes Harz“ handelte. Bernsteintinktur beschreibt Schwartze übrigens als eine „dunkelweingelbe, gewürzhaft bitterlich schmeckende und -riechende Tinctur“, die aufgrund des Geschmacks mit Zucker verabreicht wurde.

Trotz dessen, dass Mediziner, Chemiker und Botaniker wussten, dass Bernstein als Heilstein nicht geeignet ist, und auch aktuelle klinische Studien Bernstein als Heilstein keine Wirkung zusprechen, wird Bernstein auch heute noch als Heilstein verkauft.

Bernstein erkennen und bestimmen

Bernsteine fluoreszieren grün und weiß-bläulich. Pleochroismus ist nicht vorhanden.

Der einfachste Test, um die Echtheit von Bernstein nachzuweisen, bzw. Bernsteine von ähnlich aussehenden und vom Meerwasser geschliffenen, braunen Glasscherben (sog. Seeglas oder Meerglas) zu unterscheiden, ist, den Bernstein an einer Ecke vorsichtig mit den Zähnen oder einer Münze zu ritzen. Auf diese Weise lässt sich Bernstein erkennen, da Glas wesentlich härter ist als das fossilie Harz.

Zudem ist Bernstein in der Lage, sich durch Reibung elektrisch aufzuladen und Staub sowie Papier anzuziehen.

Auch schwimmt Bernstein in gesättigten Salzlösungen.

Hält man Bernsteine ins Feuer, beginnt das Harz bei Temperaturen von 150 °C weich zu werden. Bei 200 °C schmilzt Bernstein und bei noch höheren Temperaturen der Flamme fängt Bernstein an ,mit einer gelben Flamme zu brennen - verbunden mit einem harzigen Aroma. Nach dem Brennen schmilzt der einstige Bernstein zu einer schwarzen Masse zusammen.

Ein weiterer Test, um echten Bernstein zu erkennen und den man ohne "Verletzung" des Bernsteins durchführen kann, ist das Verhalten in Salzwasser. Dazu wird eine Salzlösung hergestellt, die aus einem Liter Wasser und 120 g Salz besteht. Aufgrund der geringen Dichte schwimmt Bernstein an der Wasseroberfläche, während Glasscherben oder andere ähnlich aussehende Steine aufgrund des Gewichts versinken.

Bernstein und weißes Phosphor

In der jüngsten Vergangenheit kam es immer wieder zu Unfällen/Verbrennungen durch vermeintliche Bernsteine.

Bernsteine sehen weißem Phosphor zum Verwechseln ähnlich. Phosphor, das im Zuge von Phosphorbomben im 2. Weltkrieg in der Ostsee landete. Die Bombe korrodierte auf dem Meeresgrund, so dass das Phosphor freigelegt wurde.

Solange Phosphor feucht ist, geht keine Gefahr aus. Sobald Phosphor trocken ist, entzündet sich die weiß-gelbe Masse, die leicht mit Butterscotch-farbenen Bernsteinen verwechselt werden kann, bei Temperaturen zwischen 20 und 40 °C selbständig und erreicht bis zu 1.300 °C.

Aus diesem Grund sollten Bernsteinfunde in einer Dose oder einem Glas mit Wasser gelagert und auf einer feuerfesten Unterlage getrocknet werden. Keinesfalls den Bernstein in Taschen transportieren. Gleichzeitig sollte Sand zum Löschen eines eventuell auftretenden Feuers bereit stehen. Den Brand von weißem Phosphor mit Wasser zu löschen ist nicht möglich, vielmehr entstehen "Feuerspritzer", die sich verteilen.

© www.steine-und-minerale.de | Alle Inhalte - Texte und Bilder - sind urheberrechtlich geschützt

Auch interessant:

- Bernstein und Phosphor - Zum Verwechseln ähnlich

- Dominikanischer Bernstein

- Rumänischer Bernstein - Rumänit

- Die Bernsteinstraße

- Kopal/Copal - junger Bernstein

- Der Unterschied zwischen Amber/Ambra und Bernstein im Parfüm

Quellen:

⇒ Gmelin, J. F. (1790): Bernstein. IN: Grundriß der Mineralogie

⇒ Jahresbericht des Vorsteher-Amtes der Kaufmannschaft zu Danzig (1800)

⇒ Hecker, A. F. (1815): Practische Arzneimittellehre

⇒ Schwartze, G. W. (1822): Aetherische Bernsteintinctur. IN: Pharmakologische Tabellen oder systematische Arzneimittellehre in tabellarischer Form. Zum Gebrauche für Aerzte, Wundärzte, Physici, Apotheker und Chemiker, wie auch zum Behufe akademischer Vorlesungen entworfen

⇒ Hecker, A. F. und Bernhardi, J.J. (1830): Kunst die Krankheiten der Menschen zu heilen nach den neuesten Verbesserungen in der Arnzeiwissenschaft. Praktische Arnzeimittellehre

⇒ Monatsschrift für Ohrenheilkunde 1868): Kleinere Mitteilungen

⇒ Meyer, H. J. (1874): Bernstein. IN: Meyers Konversations-Lexikon

eine Encyklopädie des allgemeinen Wissens

⇒ Meyers Konversations-Lexikon

⇒ Waldmann, F. (1882): Der Bernstein im Altertum

⇒ Doelter y Cisterich, C. A. (1893): Bernstein. IN: Edelsteinkunde. Bestimmung und Unterscheidung der Edelsteine und Schmucksteine. Die künstliche Darstellung der Edelsteine

Gübelin, E. (1978): The Tears of the Heliades. IN: Gems & Gemology. Fall 1978

⇒ Schumann, W. (1992): Edelsteine und Schmucksteine: alle Edel- und Schmucksteine der Welt; 1500 Einzelstücke. BLV Bestimmungsbuch, BLV Verlagsgesellschaft mbH München

⇒ Reinicke, R. (2007): Steine am Ostseestrand. Demmler Verlag Schwerin

⇒ Bauer, J.; Tvrz, F. (1993): Der Kosmos-Mineralienführer. Mineralien Gesteine Edelsteine. Ein Bestimmungsbuch mit 576 Farbfotos. Gondrom Verlag GmbH Bindlach

⇒ Pellant, C. (1994): Steine und Minerale. Ravensburger Naturführer. Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH

⇒ Schumann, W. (1991): Mineralien Gesteine – Merkmale, Vorkommen und Verwendung. BLV Naturführer. BLV Verlagsgesellschaft mbH München

⇒ Maresch, W., Medenbach, O.; Trochim, H.-D. (1987): Die farbigen Naturführer Gesteine. Mosaik Verlag GmbH München

⇒ Murawski, H. (1992): Geologisches Wörterbuch. Ferdinand Enke Verlag Stuttgart

⇒ Korbel, P.; Novak, M. und W. Horwath (2002): Mineralien Enzyklopädie, Dörfler Verlag

⇒ Medenbach, O.; Sussieck-Fornefeld, C.; Steinbach, G. (1996): Steinbachs Naturführer Mineralien. 223 Artbeschreibungen, 362 Farbfotos, 250 Zeichnungen und 30 Seiten Bestimmungstabellen. Mosaik Verlag Münchenportant; margin:0px !important;" />