Cordierit

Cordierit - Eigenschaften, Entstehung und Verwendung

englisch: cordierite | französisch: cordiérite

Dichroit, Cordierit und Iolith

Das Mineral Cordierit wurde im Jahr 1813 nach Louis Cordier (1772 bis 1861, französischer Mineraloge) benannt, auf den die ersten Beschreibungen des Minerals zurückgehen.

In Cordiers 1809 erschienen Ausführungen zur "Description du Dichroite, nouvelle espèce minérale" (Beschreibung des Dichroits, einer neuen Mineralart) nannte er das Mineral zunächst Dichroit - in Anlehnung auf das Farbenspiel des Minerals, das zum ersten Mal in Bodenmais im Bayerischen Wald entdeckt wurde.

Der Mineraloge Abraham Gottlob Werner (1749 bis 1817) führte Dichroit unter der Bezeichnung Iolith, da ihn die dunkelviolett-blaue Farbe an Veilchen erinnerte.

Um Verwechslungen mit anderen dichroitischen Mineralien - das heißt: je nach Betrachtungswinkel in zwei unterschiedlichen Farben erscheinenden Mineralien - auszuschließen, gab der französische Mineraloge Jean André Henri Luca 1813 dem Stein schließlich den Namen Cordierit.

Eigenschaften von Cordierit

Cordierit ist mit der chemischen Zusammensetzung Mg2Al4Si5O18 ein Vertreter der Mineralklasse der Silikate.

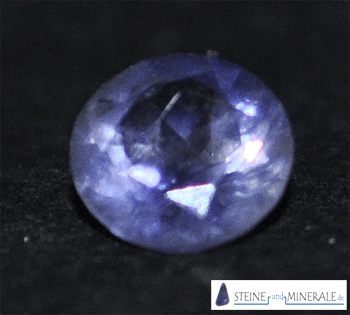

Die Farbe von Cordierit ist vorwiegend blau in allen Intensitäten und Nuancen, oder mit den Worten des Mineralogen Cornelius August Doelter y Cisterich (1850 bis 1930): "die Farbe ist eine rein blaue, zumeist mehr licht himmelblaue bis berlinerblau" und damit "minderen Saphiren ähnlich". Das Mineral kann aber auch gräulich, gelblich, grünlich, bräunlich oder violett sein.

Die Blaufärbung von Cordierit ist auf das im Mineral enthaltene Eisen zurückzuführen – geringe Eisenwerte bedingen hellere Blautöne, währenddessen hohe Eisengehalte das Mineral dunkelblau färben. Violett-braune Exemplare sind mit dem Vorhandensein von Eisenoxiden im Mineral erklärt.

Die Strichfarbe von Cordierit ist weiß.

Cordierit kristallisiert im orthorhombischen Kristallsystem. Die Kristalle sind kurzprismatisch, häufig auch zu Zwillingen miteinander verwachsen. Die Aggregate sind massig, derb, körnig und tonnig.

Der Glanz von Cordierit ist matt bis glasartig, die Transparenz ist durchsichtig bis durchscheinend. Der Bruch ist muschelig, die Spaltbarkeit ist undeutlich.

Die Mohshärte von Cordierit beträgt 7 bis 7,5 auf der 10-stufigen Skala der Härte von Mineralien nach dem Mineralogen Friedrich Mohs (1773 bis 1839) und erfüllt damit das Kriterium der Edelsteinhärte (Mohshärte < 7). Die Dichte wird mit 2,53 bis 2,66 g/cm3 angegeben.

Wassersaphir und Luchssaphir

Schon in antiquarischen Mineralogiebüchern ist im Zusammenhang mit Cordierit der Begriff Wassersaphir zu lesen.

Aus Sicht der Mineralogie ist Cordierit keine Varietät des Korundminerals Saphir. Dass Cordierit als Wassersaphir bezeichnet wird, ist der historischen, veralteten Definition von Saphir geschuldet. In der Vergangenheit wurden lange Zeit viele Mineralien als Saphir zusammengefasst, ohne genau zu unterscheiden, um welches Mineral es sich im Speziellen handelt. Denn: der Name Saphir stammt aus dem griechischen Vokabular und wird mit blauer Stein übersetzt.

Das wichtigste Merkmal zur Unterscheidung zwischen einem echten Saphir und dem Saphirersatz Cordierit bzw. Saphir d´eau war die Härte und die Farbe, insofern "Der Wassersaphir ist ein leicht schillernder, blaßblauer und durchsichtiger Stein" (Le Clerc de Buffon, 1839). Im Gegensatz dazu waren Luchssaphire von einem dunkleren Blau, das aber noch nicht an das typische Saphirblau reichte (Bauer, 1896).

Entstehung und Verbreitung von Cordierit

Cordierit kann sowohl unter magmatischen Bedingungen entstehen, aber auch in Gesteinen vorkommen, die im Zuge der Kontaktmetamorphose umgewandelt wurden.

Als Gemengteil, d.h. mineralischer Bestandteil, kann Cordierit deshalb u.a. in Schiefern, Graniten und Gneisen vorhanden sein.

Zu den häufigsten Begleitmineralen von Cordierit zählen Sillimanit, Andalusit, Granat, Spinell, Muskovit, Korund, Biotit, Sapphirin und Vertreter der Feldspatgruppe.

Erwähnenswerte Vorkommen von Cordierit befinden sich u.a. in Bayern, Eifel/Deutschland; Finnland; Schweden; Norwegen; Grönland; Österreich; Italien; Namibia; Madagaskar; Simbabwe; Indien; Sri Lanka; Brasilien und Kanada.

Verwendung und Bedeutung von Cordierit

Cordierit in Edelsteinqualität wird vor allem zu Schmuck verarbeitet, wobei dem Mineralogen Max Bauer (1844 bis 1917) die farblich schönsten und reinsten Exemplare aus Ceylon bzw. Sri Lanka kommen.

In der Vergangenheit wurde Cordierit auch "zur Imitation von Saphir" verwendet, wie auch die Synonyme Wassersaphir und Luchssaphir zeugen.

Daneben findet Cordierit Einsatz in Form von Kunstgewerbegegenständen sowie in der Porzellanmanufaktur.

Heilstein Cordierit

Neben der Verwendung als Schmuckstein wird Cordierit sehr häufig als Heilstein verkauft, dem allerlei Wirkungen auf die Gesundheit nachgesagt werden.

Noch bis weit ins 19. Jahrhundert wurden bestimmte Mineralien in Apotheken als Medicinalsteine angeboten, wobei die jeweiligen Anwendungsbereiche das Erbe historischer Überlieferungen darstellten. Die Mineralogen längst vergangener Tage waren neben ihrer Qualifikation als Mineraloge oder Geologe sehr oft in weiteren Wissenschaften versiert; kannten sich in Physik, Chemie, Pharmazie und Medizin aus. Sie wussten um die feinstofflichen Auswirkungen und bewiesen in Experimenten, dass viele als Arznei verwendeten Steine entweder nutzlos oder giftig waren.

Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass Cordierit im Repertoire der Apothekensteine nicht gelistet wurde, sodass der Mineraloge und Mediziner Johann Hermann Pfingsten (1751 bis 1798) schon 1795 meinte: "zur Arznei taugt er nichts".

Tatsächlich konnte auch in neuerer Zeit kein wissenschaftlicher Beweis über die Heilwirkung von Cordierit erbracht werden.

Vielmehr spielen bei der Beschreibung der vermeintlichen Wirkung von Cordierit Elemente aus der Farbenpsychologie ein, denen zufolge die Farbe Blau mit den Attributen Vertrauen, Sicherheit, Gelassenheit und Intuition verbunden wird.

Nachweis von Cordierit

Cordierit ist Säuren gegenüber sehr beständig ebenso wie gegen hohe Temperaturen. In die offene Flamme gehalten schmilzt Cordierit an den Kristallkanten.

Cordierit fluoresziert nicht, verfügt aber über einen ausgeprägten Pleochroismus in violettblau, hellblau und gelbbraun.

© www.steine-und-minerale.de | Alle Inhalte - Texte und Bilder - sind urheberrechtlich geschützt. Keine Verwendung ohne vorherige schriftliche Genehmigung.

Auch interessant:

- Farbedelsteine und die Bewertung der Qualität von Farbedelsteinen

- Blaufluss - Ein künstlicher Stein aus Glas und Kobaltoxid

- Edelsteineinheit Karat

Quellen:

⇒ Pfingsten, J. H. (1795): Sapphirus. IN: Deutsches Dispensatorium oder allgemeines Apothekenbuch. nach den neuesten und besten lateinischen Dispensatorien und Pharmacopöen zum gemeinnützlichen Gebrauch nach alphabetischer Ordnung eingerichtet

⇒ Cordier, L. (1809): Description du Dichroite, nouvelle espèce minérale. IN: Journal de physique, de chimie et d'histoire naturelle, Tome LXVIII

⇒ Lucas, J. A. H. (1813): Cordierite/Iolithe. IN: Tableau Méthodique des Espèsces Minérales; Seconde Partie

⇒ Krünitz, J. G. und Floerken, F. J. (1824): Saphir d´eau. IN: Oekonomische Encyklopädie, oder, Allgemeines System der Staats-, Stadt-, Haus- und Landwirthschaft in alphabetischer Ordnung. Welcher die Artikel Sanamundkraut bis Satyr enthält

⇒ Le Clerc de Buffon und Schaltenbrand, H. J. (1839): Der Wassersaphir. IN: Sämmtliche Werke, sammt den Ergänzungen, nach der Klassifikation von G. Cuvier

⇒ Riederer, J. B. (1864): Cordierit. IN: Anleitung zur Kenntniss der Edelsteine

⇒ Doelter y Cisterich, C. A. (1893): Cordierit (Dichroit oder Luchssaphir). IN: Edelsteinkunde. Bestimmung und Unterscheidung der Edelsteine und Schmucksteine. Die künstliche Darstellung der Edelsteine

⇒ Bauer, M. (1896): Cordierit. IN: Edelsteinkunde. Eine allgemein verständliche Darstellung der Eigenschaften, des Vorkommens und der Verwendung der Edelsteine, nebst einer Anleitung zur Bestimmung derselben für Mineralogen, Steinschleifer, Juweliere, etc · Band 1

⇒ Pellant, C. (1994): Steine und Minerale. Ravensburger Naturführer. Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH

⇒ Bauer, J.; Tvrz, F. (1993): Der Kosmos-Mineralienführer. Mineralien Gesteine Edelsteine. Ein Bestimmungsbuch mit 576 Farbfotos. Gondrom Verlag GmbH Bindlach

⇒ Korbel, P.; Novak, M. und W. Horwath (2002): Mineralien Enzyklopädie, Dörfler Verlag

⇒ Schumann, W. (1992): Edelsteine und Schmucksteine: alle Edel- und Schmucksteine der Welt; 1500 Einzelstücke. BLV Bestimmungsbuch, BLV Verlagsgesellschaft mbH München

⇒ Booth, B. (1999): Steine und Mineralien. Könemann Verlag Köln

⇒ Hall, C. (1999): Edelsteine. Das neue kompakte Bestimmungsbuch, Könemann Verlag

⇒ www.mindat.org - cordierite