Meteoriten - Steine aus dem Weltall

Tag für Tag fallen – mal mehr, mal weniger bemerkt – sie zu Tausenden auf die Erde nieder oder landen im Meer: Meteoriten.

Inhaltsverzeichnis Meteoriten

- Asteroid, Meteoroid, Meteor und Meteorit – Definition und Unterscheidung

- Herkunft von Meteoriten

- Meteoritenflug und Meteoritenfall

- Gewicht und Größe von Meteoriten

- Eisen-, Stein- und Eisensteinmeteoriten

- Eisenmeteoriten

- Steinmeteoriten

- Steineisenmeteoriten

- Feuerkugeln und Sternschnuppen

- Zeugnisse von Meteoritenfällen

Asteroid, Meteoroid, Meteor und Meteorit – Definition, Unterscheidung und Herkunft

Meteoroid und Meteorit: Zwei Begriffe, ähnlich geschrieben und in Hinblick auf die Bedeutung doch so unterschiedlich.

Meteoroiden sind Himmelskörper, die sich im Weltall bewegen, aber auch in die Atmosphäre der Erde eindringen und auf dem Planeten Erde landen können.

Meteoriten werden demzufolge als auf dem Festland oder in den Gewässern der Erde gelandete Meteoroide definiert.

Kurzum: Ein Meteoroid ist der Flugkörper aus dem Kosmos, der auf die Erde fallen kann und dann Meteorit genannt wird.

Ob ein Meteoroid als Meteorit auf der Erde ankommt, hängt insbesondere vom Gewicht des Meteoroids ab. Einige Meteoroide verglühen oder verpuffen bereits beim Flug durch die Atmosphäre, ohne dass Spuren auf der Erde hinterlassen werden.

Gleichsam wie Meteoroiden sind Asteroiden im Weltraum „heimisch“, unterscheiden sich von Meteoroiden hinsichtlich der Größe und des Gewichts, dahingehend dass Meteoroiden leichter und kleiner sind.

Unter Meteoren werden schließlich Himmelskörper verstanden, die aufleuchten, sobald diese in die Erdatmosphäre gelangen.

Zu den bekanntesten Meteoren zählen Sternschnuppen. In einer anderen Dimension als Sternschnuppen bewegen sich Feuerkugeln, auch als Bolide bezeichnet. Die Leuchtkraft der Feuerbälle übersteigt die von Sternschnuppen erheblich, bisweilen vergleichbar mit der Helligkeit des Mondes.

Ein anderes Kriterium zur Unterscheidung von Sternschnuppen ist die Größe von Feuerkugeln, die wesentlich größer sind. Eine Feuerkugel wie aus dem Lehrbuch präsentierte sich jüngst in den frühen Morgenstunden des 15. Februar 2013 im russischen Tscheljabinsk. Parallel zu dem Feuerschweif des Meteors von Tscheljabinsk war ein Donnergrollen zu hören sowie eine Druckwelle zu spüren, die mit Gebäudeschäden und verletzten Menschen in der Stadt im Ural einherging. Dass der Meteor so auffällig war, liegt nicht zuletzt am Gewicht des Tscheljabinsk-Meteoroids, das auf 10.000 Tonnen geschätzt wird.

Herkunft von Meteoriten

Der Ursprung aller Meteore und Meteoriten liegt im Universum, genauer im Asteroidengürtel, der sich zwischen den Planeten Jupiter und Mars befindet und aus dem der Großteil der Himmelsgeschosse stammt.

Bis ein Meteorit auf dem Asteroidengürtel auf die Erde einschlägt, können vom Zeitpunkt der Abtrennung vom Mutterkörper bis zum Einschlag mehrere Millionen von Jahren vergehen.

Gelegentlich kommt es vor, dass ein Asteroid aus dem Asteroidengürtel entweicht oder mit anderen Asteroiden zusammenstößt, aus der Bahn gerät und ins Schwerefeld der Erde gelangt.

Auf der Erde wurden aber auch schon Meteoriten gefunden, die vom Mars oder Mond stammen.

Mondmeteoriten bzw. Lunaite und Marsmeteoriten sind Gesteine, die durch den Einschlag oder das Bombardement mit Asteroiden oder Meteoroiden aus der Oberfläche herausgebrochen werden.

Die ältesten Funde von Mondmeteoriten wurden 1979 in der Antarktis gemacht. Dass es sich dabei sicher um Steine vom Mond, respektive Mars, handelt und nicht von anderen Planeten, konnte durch die Analyse der mineralischen und chemischen Zusammensetzung - als Referenz dienten entsprechende Gesteinsproben vergangener Missionen – sichergestellt werden.

Doch nicht jeder Meteoroid hinterlässt auf der Erde eine bleibende, handfeste Spur. Einige zeigen sich als glühende Leuchterscheinungen, andere verdampfen oder fallen als kosmischer Staub nieder. Ob ein Meteoroid die Reise tatsächlich am Erdboden beendet, hängt im Wesentlichen von Größe und Gewicht des Objekts ab. Kleinere und Fliegengewichte unter den Meteoroiden verdampfen oder verglühen eher als tonnenschwere Meteoroide, die landen – auch wenn es als wahrscheinlich gilt, dass ein Meteoroid nicht als Ganzes erhalten bleibt. Vielmehr zerbersten Meteoroide in der Luft; typischerweise in Höhen der unteren Stratosphäre (bis ca. 30 km über NN).

Der Grund, weshalb kein Meteoroid unversehrt die Erdoberfläche erreicht, wird mit der Atmosphäre, deren Schichtung und Unterschieden in der Dichte der Luft begründet, welche die Fluggeschwindigkeit der außerirdischen Himmelskörper enorm abbremsen.

Historische Ansichten zu Meteoriten

In der Wissenschaft der Vergangenheit wurde viel über die Herkunft von Meteoriten spekuliert.

Dass Meteoriten aus dem All stammen wurde ebenso diskutiert wie Überlegungen, dass Meteoriten "Producte unserer Atmosphäre"oder "Auswürflinge von Mondvulcanen" sind (Cotta, 1851).

Joseph Weber skizziert die Entstehung von Meteoriten als ein Konglomerat aus Staub, Sand und Gesteinsbrocken, die durch Wind und Sturm aufgewirbelt und in höhere Bereiche der Atmosphäre getragen werden. Durch den Luftstrudel entsteht ein steinähnlicher Haufen, der aufgrund der unterschiedlichen chemischen Bestandteile dazu neigt, sich spontan selbst zu entzünden bzw. in Feuer aufzugehen. Bedingt durch das Gewicht fällt der Haufen schließlich als vermeintlicher Meteorit auf die Erde nieder.

Die Hypothese, dass Meteoriten vom Mond stammen, stützt sich auf Beobachtungen verschiedener Astronomen. So wurden Weber zufolge beispielsweise am 16. März 1783 gegen 22 Uhr am östlichen Mondrand Funken beobachtet. Diese müssten Weber Berechnungen zufolge mit einer Geschwindigkeit von 800 Fuß pro Sekunde durch das Weltall geschleudert werden, um auf der Erde zu landen. Als Vergleich zieht er eine Kanonenkugel heran, deren Fluggeschwindigkeit zwar um das Fünffache geringer ist, was ihm zufolge aber nicht so viel mehr an Geschwindigkeit ist und deshalb der mondene Ursprungs von Meteoriten auch in Betracht gezogen werden müsse.

Einer der ersten, der sich mit dem kosmischen Ursprung von Meteoriten befasste, war der Astronom und Physiker Ernst Florens Chladni (1756 bis 1827). 1794 veröffentlichte er seine Gedanken unter dem Titel "Über den Ursprung der von Pallas gefundenen und anderer ihr ähnlicher Eisenmassen und über einige damit in Verbindung stehende Naturerscheinungen", die von der Fachwelt kritisch aufgenommen wurde. Nach wie vor beherrschten andere "Wahrheiten" die Astronomie" - namentlich, dass "Meteorsteine aus Erddünsten zusammengeballt oder von Erdvulcanen ausgeschleudert" wurden (Cotta, 1851).

Meteoritenflug und Meteoritenfall

Schätzungen zufolge landen jedes Jahr etwa 500 Meteoriten auf der Erde. Viele Meteoritenfälle werden nicht registriert; sei es, weil die Meteoriten in dünn besiedelten Gebieten der Erde auftreffen oder im Meer versinken. Meteoriten, die tagsüber fallen, werden laut Berhand Cotta häufig "erst durch das Getöse beim Zerspringen" bemerkt. Häufig wird ein Meteoritenfall auch von einem "Zischen, Geprassel und Schwefelgeruch" begleitet (Müller, 1876) und kurz nach dem Aufprall sind Meteoriten "bei Berührung heiß", warnt der Naturforscher Joseph Weber im Jahr 1820.

Deshalb wird als Meteoritenflug der Fund von Meteoriten definiert, ohne dass der Zeitpunkt des Niederfalls genau dokumentiert und datiert werden kann.

Dahingegen werden Meteoritenfälle live beobachtet und von Meteoritenjäger verfolgt. Ein spektakulärer Meteoritenfall ereignete sich beispielsweise am 6. April 2002 um 22:20 Uhr in Bayern, unweit vom Schloss Neuschwanstein in Füssen. Namenspate des Neuschwanstein-Meteoriten ist das gleichnamige Schloss.

Ursprünglich brachte der Meteor vermutlich 600 kg auf die Waage. Bislang wurden vom dem in Bruchstücke zerfallenen Meteoriten ungefähr 15 kg in Einzelteilen gesammelt, wobei die größten Exemplare – Neuschwanstein I, II und III; zwischen 1,63 und 2,84 kg wiegen.

Häufigkeit von Meteoritenfällen

Spektakuläre Meteoritenfälle werden nur selten live beobachtet. Zuletzt sorgte der Feuerball mit dem Namen 2024 BX1, der am 21. Januar 2024 bei Ribbeck westlich von Berlin nachts dokumentiert wurde, für Aufsehen.

Tatsächlich erwähnte bereits Cotta 1851, dass es Perioden gibt, in denen sich Sternschnuppen und Meteoritenfälle häufen. Er nennt als konkreten Zeitraum für gehäufte Sternschnuppenereignisse den Laurentiusstrom bzw. die Perseiden (Müller, 1876) vom 8. bis 11. August sowie das "Novemberphänomen" vom 12. bis 14. November 2024, während Meteoriten - er bezieht sich auf Studien des Physikers und Meteorologen Ludwig Friedrich Kämtz (1801 bis 1867) - in den Monaten März, Mai und September am häufigsten registriert werden, im Dezember am seltensten vorkommen.

Cotta ging 1851 davon aus, dass jährlich 700 Meteoriten ihren Weg auf die Erde finden. Stand der Wissenschaft heute, Quelle: Meteoritical Bulletin, werden jährlich zwischen einem und 17 gesicherte Meteoritenfälle, einschließlich Probenmaterial, verzeichnet.

Geographische Verteilung von Meteoriten

Wohin ein Meteorit fällt, entscheidet der Zufall. Aktuellen Studien zufolge existiert keine Gesetzmäßigkeit, welcher Breitengrad besonders häufig von Meteoritenfällen betroffen ist.

Der Mineraloge Charles Upham Shepard (1804 bis 1886) war im 19. Jahrhundert anderer Ansicht und beobachtete eine Anomalie der Verteilung von Meteoriten, die sich vor allem auf Regionen zwischen dem 13., 33. und 54 ° nördlicher Breite konzentrierte.

Cotta gab aber zu bedenken, dass in diesen geographischen Regionen die Meteoritenfälle von den Einwohnern beobachtet wurden, wobei in puncto "Ungleichheit der geographischen Verteilung" die "Möglichkeiten der Beobachtung" vielerorts aufgrund nicht besiedelter, abschüssiger Gebiete oder Meteoritenfällen in Ozeanen keine validen Aussagen zulassen.

Daneben spielt das Klima eine bedeutende Rolle bei der Erfassung von Meteritenfunden. Dass insbesondere in der gemäßigten Klimazone verhältnismäßig wenige Meteoriten gefunden werden, ist der Tatsache geschuldet, dass eisenhaltige Meteoriten unter dem Einfluß der Verwitterung schnell zersetzt werden.

Gewicht und Größe von Meteoriten

Viele Meteoriten auf der Erde fallen nicht auf, weil diese nicht nur fernab der Öffentlichkeit auftreffen, sondern auch, weil viele Meteoriten zu klein sind - das Gewicht von Meteoriten kann nach dem Geologen Albrecht Müller (1819 bis 1890) zwischen einigen "wenigen Quentchen bis zu mehreren Centern" variieren - und in der Masse an Gesteinen der Erde optisch förmlich untergehen. Ebenso ist es möglich, dass Meteoriten unbemerkt bleiben, weil diese durch die Wucht des Aufpralls "tief in den Boden" eindringen. Johann Friedrich Dellmann (1805 bis 1870) nennt als Größenbereich eine Tiefe von einem "halben Zoll bis mehrere Fuss" (1 Zoll = 2,54 cm; 1 Fuß = 30,48 cm).

Anders verhält es sich bei den Schwergewichten unter den Meteoriten.

Der größte Meteorit, der jemals auf der Erde entdeckt wurde, ist der Eisenmeteorit Hoba. Im Jahr 1920 wurde der Meteorit in Grootfontsein im afrikanischen Namibia gefunden. Das Gewicht des Hoba-Meteoriten beträgt 60 Tonnen und ist 2,70 m lang, ebenso breit und 90 cm hoch. Zum Vergleich dazu: Der größte Steinmeteorit (Aerolith), der in Deutschland dokumentiert wurde, wiegt 17,25 kg und trägt den Namen Benthullen – nach dem Dorf im Oldenburger Land. Noch leichter ist das größte Meteoriten-Bruchstück, das im Zusammenhang mit dem Meteor von Tscheljabinsk (15. Februar 2013) gefunden wurde und ca. 1 kg wiegt.

Eisen-, Stein- und Eisensteinmeteoriten

Meteoriten werden abhängig von der Zusammensetzung in Eisen-, Stein- und Eisensteinmeteorite unterteilt.

Im Speziellen sind die chemischen Bestandteile von Meteoriten die gleichen wie von Gesteinen und Mineralien, die auf der Erde bekannt sind, oder wie der Geologe Bernhard Cotta ((1808 bis 1879) meinte: Meteorsteine (Aerolithen) "sind von anderer Beschaffenheit als die Steine, welche wir auf der Erde finden". Jedoch unterscheidet sich die Zusammensetzung derjenigen Mineralien in Meteoriten etwas bis erheblich, auch wenn laut Cotta, Stand 1851, "ein Drittel aller irdischen Grundstoffe" in Meteoriten "auch in Kombination wie irdische Mineralien" gefunden wurde. Gleichzeitig betont er, dass es auch Unterschiede in der Zusammensetzung gibt und zum damaligen Zeitpunkt noch längst nicht alle Elemente und Verbindungen in Meteoriten aufgeschlüsselt wurden.

Und trotzdem: es gibt Meteoriten, die weisen Mineralien auf, die man so auf der Erde nicht findet, auch wenn die chemischen Elemente der Mineralien auf der Erde nicht unbekannt und auch gängig sind, aber nicht in der Konstellation wie bei einigen Meteoriten.

Eisenmeteoriten

Eisenmeteorit, Meteoreisen und Siderolith – ein Name für dieselbe Art von Meteoriten, die zur Hauptsache aus Eisen und Nickel bestehen, untergeordnet sind eine Reihe weiterer Elemente vorhanden.

Eisenmeteorite lassen sich aufgrund der Zusammensetzung relativ einfach von irdischen Gesteinen unterscheiden, denn die Menge an Eisen sowie die Kombination der anderen chemischen Bausteine in Eisenmeteoriten stimmt mit keinem Mineral oder Gestein der Welt überein.

Außerdem zeigen Eisenmeteoriten besondere Strukturen: graphische Figuren wie Dreiecke und Vierecke, die sich als Linien und Balken ausdrücken, die einander überlagern, schneiden, überkreuzen oder parallel erscheinen – Widmanstättsche Figuren und Neumannsche Linien. Um sich einen Überblick über die Figuren in Eisenmeteoriten zu machen, ist es zunächst notwendig, Eisenmeteorite anzuschleifen und anschließend mit Salpetersäure anzuätzen. Abhängig von der Kristallstruktur entstehen bei den Widmanstättschen Figuren scharf abgegrenzte, verschieden große Areale, die sich deutlich von den Neumannschen Linien abgrenzen, die als feine Linie, teilweise auch einander schneidend, differenzieren. Auch wenn die Figuren und Strukturen optisch interessant sind, ist es vor allem die Wissenschaft, die daran ein Interesse hegt. Derartige Figuren entstehen nur unter sehr langsamer Abkühlung – einer Abkühlung. die sich über mehrere Millionen von Jahren vollziehen kann (~ ca. 100°C/100 Mio. Jahre).

Je nach Status sind so Rückschlüsse auf die Entstehung des Weltalls möglich. Allerdings existieren auch Meteoriten, die keine Figuren und Linien aufweisen, die dennoch eindeutig als Eisenmeteorite identifiziert werden können.

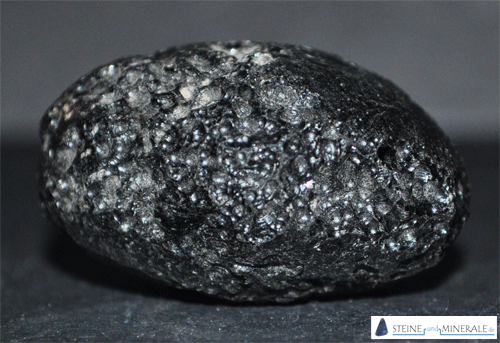

Eisenmeteoriten allein aufgrund der Farbe zu bestimmen, ist nicht hilfreich und eindeutig. Auf der Erde existieren zahlreiche Mineralien und Gesteine, die den rötlich braunen bis schwarzbraunen Eisenmeteoriten zum Verwechseln ähnlich sind. Es ist inbesondere die dunkle Rinde - Zeugnis von Schmelzvorgängen des Meteoriten beim Eintritt in die Atmosphäre, die zu Verwechslungen mit Eisenmanganknollen, Goethit, Hämatit oder Wüstenlack führen – Beispiele, die wie Eisenmeteoriten ebenfalls durch die Oxidation von enthaltenem Eisen dunkel koloriert sind.

Vielmehr wird die Dichte als Kriterium herangezogen, die bei Eisenmeteoriten 8 g/cm³ und mehr beträgt.

Steinmeteoriten

Steinmeteorite, Meteorsteine bzw. Aerolithe sind den Steinen der Erde hinsichtlich der Zusammensetzung schon näher.

Der Mineralbestand von Steinmeteoriten gleicht magmatischen Gesteinen, allem voran Gabbro und Peridotit. Der auffälligste und augenscheinlichste Unterschied zu den Erdsteinen ist die Oberfläche von Steinmeteoriten: glänzend, dunkel in der Färbung oder teilweise auch länglich geriffelt, genau wie Steinmeteoriten ein "unregelmäßiges Netz" auf der Oberfläche aufweisen können (Cotta, 1851) – eine Folge der Verformung beim Eintritt und Flug durch die Atmosphäre.

Ein Merkmal, anhand dem neben der Zusammensetzung Steinmeteorite von Eisenmeteoriten unterschieden werden, sind Chondren, d.h. kleine, kugelförmige Gebilde, die aus Mineralien bestehen, die größtenteils auch auf der Erde vorkommen wie z.B. Chromit, Pyroxenen, Feldspäten, Olivin, Magnetit, Spinell, Kamazit , Taenit, Troilit und Diopsid sowie Elementen wie Diamant, Graphit, Kupfer und Nickel.

Allerdings weisen nicht alle Steinmeteoriten Chondren auf. Entsprechende Meteoriten werden Achondrite genannt; in diese Kategorie fällt beispielsweise Aubrit.

Steineisenmeteorite

Steineisenmeteorite sind das Bindeglied zwischen Stein- und Eisenmeteoriten, d.h. sie verfügen im Mineralbestand sowohl über Mineralien, die in Steinmeteoriten vorkommen, als auch über die typischen Eisenverbindungen von Eisenmeteoriten.

Feuerkugeln und Sternschnuppen

Das charakteristische Merkmal von Meteoren allgemein und bei Sternschnuppen und Feuerkugeln im Speziellen ist der Lichtschweif, den Meteore beim Durchgang durch die Atmosphäre nach sich ziehen, ehe sie verglühen; typischerweise im Bereich der Mesosphäre in etwa 60 km Höhe. Bemerkbar machen sich die Leuchterscheinungen am Himmel aber auch durch akustische Signale, bedingt durch die sehr hohe Geschwindigkeit, mit der ein Meteor in die Erdatmosphäre eintritt und damit den sog. Überschallknall auslöst.

Die Intensität des Leuchtens und die Größe von Meteoren wird durch die Größe des Materials bestimmt, das als Meteor durch die Luft zieht. Sternschnuppen sind gewichtsmäßig im mg- bis g-Bereich angesiedelt und maximal 10 mm groß.

Feuerkugeln sind die nächst größere Einheit und enden wie auch Sternschnuppen nach dem Verglühen als Staub. Wobei man beim Ausmaß eines Meteors nicht auf die Größe des Körpers schließen kann. Die umgebende Leuchterscheinung ist um ein Vielfaches ausschweifender als der Meteor selbst.

Zeugnisse von Meteoritenfällen

Zu den auffälligsten Zeugen eines Einschlags von Meteoriten gehören Einschlag- bzw. Impaktkrater. Und auch hier gilt: die Größe des Meteoriten bestimmt die Größe des Kraters.

Einer der gewaltigsten und folgenträchtigsten Meteoriteneinschläge ereignete sich vor ungefähr 65 Mio. Jahren auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan. Im Zeitalter der Dinosaurier schlug ein Meteorit ein und bildete den Chicxulub-Krater, der 180 km im Durchmesser misst und Laufe der Erdgeschichte mit Sedimenten ausgefüllt wurde. Folgenträchtig war der Einschlag in Mexiko vor allem für die Lebewesen der Erde, insofern die Ära der Riesenechsen beendet wurde.

Auch in Deutschland gibt es Zeugnisse dessen, was passiert, wenn ein Meteorit niederfällt. Das Nördlinger Ries ist der bekannteste und mit 24 km Durchmesser der größte Impaktkrater in Deutschland. Als das Nördlinger Ries vor 15 Mio. Jahren entstand, zog der Meteoriteneinschlag zahlreiche Folgeerscheinungen mit sich, die heute noch bis nach Tschechien an der Moldau zu beobachten sind.

Infolge eines Aufpralls eines Meteoriten kommt es im Bereich zwischen dem irdischen Untergrund und dem fliegenden Himmelskörper zu so gewaltigen Kräften und Druckverhältnissen, dass die Luft dazwischen zusammengepresst und seitlich verdrängt wurde. Das Resultat: alles an Lockermaterialien wie Steine, Boden oder Sedimente wird gleichsam einem Splash-Effekt im Radius von hunderten von Kilometern verlagert. Weitere Einschlagkrater entstehen, ebenso das Gestein Suevit und Tektite mit dem berühmtesten Vertreter Moldavit.

Tektite galten lange als Meteoriten. In Wirklichkeit handelt es sich aber um Gesteine, die infolge der Hitze und des Drucks beim Aufprall eines Meteoriten aufgeschmolzen wurden und anschließend neu erstarrten.

Aber Meteoriten können auch zur Entstehung des Königs unter den Edelsteinen beitragen. In Meteoritenkratern werden immer wieder Diamanten gefunden, denn ein Impakt erfüllt alle Bedingungen, die zur Entstehung des Edelsteins notwendig sind: sehr hohe Druck- und Temperaturbedingungen (ca. 5 bis 10 Mbar bei bis zu 30.000 °C). Der Kohlenstoff – Grundstoff von Diamanten – wird in solchen Fällen oft selbst von den Meteoriten bereitgestellt oder ist bereits in irdischen Gesteinen vorhanden, auf die Meteoriten treffen.

Meteoriten bestimmen und erkennen

Die Bestimmung von Meteoriten setzt viel Erfahrung und Wissen über Meteoriten voraus.

Meteoriten sehen vielen Gesteinen und Mineralien der Erde ähnlich, so dass die eindeutige Identifikation bisweilen schwierig ist.

Ein wesentliches Merkmal, das Meteoriten von Gesteinen der Erde unterscheidet, ist die wesentlich höhere Dichte. Aufgrund der hohen Nickel- und Eisengehalte sind Meteoriten schwerer als optisch ähnlich aussehende Gesteine, wobei der Nickeltest als eine der ersten Methoden zur Bestimmung von Meteoriten herangezogen wird. Meteorten weisen einen Nickelanteil von wengistens vier Prozent und damit deutlich mehr Nickel als irdische Mineralien auf.

Zudem zeichnen Meteoriten durch eine Schmelzkruste aus, die von brauner bis schwarzer Farbe ist. Die Kruste auf der Meteoritenoberfläche ist hauchdünn und eine Folge der oberflächlichen Aufschmelzung des Meteoriten beim Eintritt in die Atmosphäre der Erde.

Sicherheit bei der Bestimmung bzw. Prüfung der Echtheit von Meteoriten gewährleisten Tests in Laboren. Diese sind technisch darauf spezialisiert, die genaue Zusammensetzung eines Meteoriten zu analysieren.

In Laboren wird zudem als Test methanolhaltige Salpetersäure eingesetzt, um Eisenmeteoriten ausfindig zu machen. Durch die Säure werden Eisenmeteoriten angeätzt und es präsentieren sich die weiter oben im Text angeführten Widmanstätten-Strukturen und Neumann´sche Linien. Während Widmanstätten-Strukturen bei Eisenmeteoriten vom Typ Oktaedrit in Form von sich überkreuzenden Linien charakteristisch sind, sind die feinen Striche und Linien der Neumann´schen Linien für Eisenmeteoriten des Typs Hexaedrit prägend.

Will man sich nicht allein auf die Jagd nach Meteoriten begeben, gibt es auch die Möglichkeit, Meteoriten zu kaufen. Gewähr, dass es sich bei dem Kauf um einen echten Meteoriten handelt, bietet ein Zertifikat, das oftmals dazugegeben wird.

Auch interessant:

⇒ Pallasit: Stein-Eisen-Meteorit aus Olivin und Nickel-Eisen

⇒ Zeolithe - Mineralisches Molekularsieb gegen Radioaktivität

⇒ Reidit - Ein Mineral, das durch Meteoriten entsteht

Quellen:

- Chladni, E. F. (1794): Ueber den Ursprung der von Pallas gefundenen und anderer ihr ähnlicher Eisenmassen

- Weber, J. (1820): Von den Meteor-Steinen und ihrem Entstehen

- Kenngott, G. A. und Haidinger, W. (1845): Meteorsteine. IN: Uebersicht der Resultate mineralogischer Forschungen

- Cotta, B. (1851): Zusammensetzung der Meteorsteine. IN: Briefe über Alexander von Humboldt's Kosmos

- Kesselmeyer, P. A. (1860): Über den Ursprung der Meteorsteine

- Rose, G. (1864): Beschreibung und Eintheilung der Meteoriten auf Grund der Sammlung im mineralogischen Museum zu Berlin

- Dellmann, F. (1867): Die Meteoriten

- Müller, A. (1876): Die Meteorsteine

- Brezina, A. (1886): Die Meteoritensammlung des Kaiserlich-königlichen Hofkabinetes in Wien am 1. Mai 1885

- Cohen, E. W. und Deecke, W. (1894): Meteoritenkunde

- Schneider, G. (1980): Naturkatastrophen, Enke Verlag

- Maresch, W., Medenbach, O.; Trochim, H.-D. (1987): Die farbigen Naturführer Gesteine. Mosaik Verlag GmbH München

- Murawski, H. (1992): Geologisches Wörterbuch. Ferdinand Enke Verlag Stuttgart

- The Meteoritical Society

- The Meteoritical Society - Meteoritical Bulletin

- www.dlr.de - Woran erkenne ich einen Meteoriten?

Letzte Aktualisierung: 5. Februar 2024